( 17.02.21 , von heise.de Org: hier , D.Hutzler )

Videokonferenzen sind wie Streaming-Dienste schlecht für die CO2-Bilanz. Eine geringere Videoqualität hilft – oder einfach die Videoübertragung abschalten.

Meetings, Familientreffen, der Spieleabend mit Freunden – das alles findet seit einem knappen Jahr vorwiegend per Videokonferenz statt.

…

Eine Begleiterscheinung dieser Entwicklung ist die Debatte um die Umweltfolgen von Streaming und Co. Doch wie groß ist der ökologische Fußabdruck wirklich? Und wie lässt sich gegensteuern?

Die Zahlen sind zunächst schwindelerregend. 32 Exabyte Datenverkehr wurden im Jahr 2020 am nach eigenen Angaben weltgrößten Internetknoten DE-CIX in Frankfurt gemessen. Das entspreche einem acht Millionen Jahre andauernden Video-Anruf, heißt es von dort. Insbesondere in den Bereichen Homeoffice, Streaming und Videospiele seien die Datenmengen gestiegen. Und im März 2020 wurde mit 9 Terabit Datendurchsatz pro Sekunde ein Rekord verzeichne, der im November mit 10 Terabit pro Sekunde nochmal übertroffen wurde. Das hat Folgen.

In einer Modellstudie haben US-Forscher berechnet, dass die weltweite Internetnutzung zuhause im Zuge der Corona-Pandemie um 15 bis 40 Prozent gestiegen ist. Der damit verbundene zusätzliche Energieaufwand in den Rechenzentren und für die Datenübertragung sei für bis zu 3,2 Millionen zusätzliche Tonnen CO2-Äquivalente verantwortlich, heißt es in der im Januar erschienen Studie “The overlooked environmental footprint of increasing Internet use”. Das ist mehr, als ein Land wie Montenegro pro Jahr ausstößt (Stand 2016).

Geringere Videoqualität, weniger CO2-Ausstoß

Wen nun beim Serien-Marathon das schlechte ökologische Gewissen plagt, für den haben die Autorinnen und Autoren konkrete Tipps parat. Würde man etwa vier Stunden lang Videos in HD-Qualität pro Tag streamen, entspräche das einem monatlichen Ausstoß von 53 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Wer von HD- auf Standard-Qualität wechsle, drücke diesen Wert auf 2,5 Kilogramm – und spare etwa soviel ein, wie 150 Kilometer Autofahrt ausmachten.

Auch für die täglichen Videokonferenzen hat die Studie Zahlen parat. Wer beispielsweise 15 Meetings von einer Stunde pro Woche habe, komme auf einen monatlichen Ausstoß von 9,4 Kilogramm.

Mit ausgeschaltetem Video sinke dieser Wert auf 377 Gramm.

Die eingesparten Emissionen seien etwa mit denen vergleichbar, die entstünden, wenn man ein Smartphone für über drei Jahre jede Nacht auflade.

Wichtig ist, dass es sich dabei um einen globalen Mittelwert handelt. Davon auf einzelne Länder wie Deutschland zu schließen, sei jedoch schwierig, sagt die an der Studie beteiligte Umweltingenieurin Renee Obringer. “Es kann sein, dass Sie mit einem Server in China oder den USA verbunden sind, wenn Sie in Berlin ein Video online ansehen.” Es mache jedoch einen Unterschied, wie der Strommix in einzelnen Ländern zusammengestellt sei und wie modern die Übertragungssysteme seien.

Geringer Anteil der Rechenzentren

Nach Angaben des Umweltbundesamtes (UBA) sind insbesondere die Übertragungswege zentral. Ein Videostream in HD-Qualität per Glasfaserkabel sei mit knapp zwei Gramm CO2-Ausstoß pro Stunde etwa 50-mal effizienter als eine Übertragung per UMTS, also dem 3G-Datenfunk. “Bei Glasfaser hat man unterwegs kaum Verluste”, erklärt Marina Köhn. Sie leitet das Forschungsvorhaben “Green Cloud-Computing” des UBA in Kooperation mit dem Fraunhofer IZM. Das liege daran, dass größere Datenmengen per Glasfaser über eine größere Distanz ohne Verstärkung übertragen werden können. Der Anteil der Rechenzentren an der CO2-Bilanz des Videostreaming sei im Vergleich zur Übertragung “überraschend gering”.

…

Generell könne man aber sagen: Um CO2 einzusparen sei es immer eine gute Idee, die Videoqualität herunterzustellen.

Doch trotz der Zahlen zum Energieverbrauch von Videostreaming: Klimafreundlicher als lange Anreisen sind die Konferenzen allemal. “Innerhalb von einem Radius von zehn Kilometern könnten vielleicht echte Treffen effizienter sein”, schätzt Köhn. Doch sobald längere Fahrten oder gar Flüge anstünden, habe die Videokonferenz vermutlich einen Vorteil.

CO2 Emissionen lt. data.worldbank.org

Co2 Emissionen der Jahre 1980 – 2016 (Länder interaktiv auswählbar) : hier

( hier können auch die Roh-Daten für eigene Reports heruntergeladen werden ! )

CO2 emissions (kt) – Montenegro, Germany, Denmark, Finland, France, BelgiumCarbon Dioxide Information Analysis Center, Environmental Sciences Division, Oak Ridge National Laboratory, Tennessee, United States.License : CC BY-4.0 LineBarMapLabel

( siehe auch bei heise.de Streamen ohne Schuldgefühle, Original : hier )

Streamen ohne Schuldgefühle: Was Nutzer für den Klimaschutz tun können

( 28.02.20 , Christof Windeck; Christian Wölbert )

( Klimaschutz, Streaming, Strom sparen, Umweltschutz )

Auch im digitalen Alltag kann man das Klima schonen. Das heißt jedoch nicht, dass man auf seine Lieblingsserien verzichten muss.

Außer über den Energiehunger der globalen IT wird auch oft über die Klimaschädlichkeit konkreter Anwendungen diskutiert. Vor allem Online-Videos werden dabei angeprangert. „Streaming ist das neue Fliegen“, titelte die Neue Zürcher Zeitung vor ein paar Monaten. Und die Nachrichtenagentur AFP meldete, eine halbe Stunde Streaming verursache so viel CO2 „wie eine Autofahrt von 6,28 Kilometern“.

Im selben Atemzug werden Nutzer aufgefordert, ihren Serienhunger zu zügeln. So wirbt die französische Klima-Denkfabrik „The Shift Project“ für „digitale Nüchternheit“. Manch einer schlägt sogar vor, wieder zur DVD zu greifen statt zu streamen.

Doch viele der durch das Netz geisternden Zahlen und Vergleiche stellen sich bei näherem Hinsehen als fragwürdig heraus. Bevor wir zu unseren Klimaschutztipps kommen, klären wir deshalb zunächst ein paar Grundlagen.

c’t-Schwerpunkt IT und Klimawandel

- Die globale Klimabilanz der IT

- Streaming und Co.: Was Nutzer tun können

- Wie Rechenzentren und Datennetze effizienter werden

- Umweltberichte von Apple, Google & Co. unter der Lupe

- Ecosia: Suchmaschine pflanzt Bäume

Dreisat: Endgerät, Netze, Rechenzentren

Den Energiebedarf von Anwendungen wie Streaming kann man grob in drei Blöcke unterteilen: das Endgerät, die Netze und die Rechenzentren. Den Verbrauch der Geräte kann man messen oder aus der Akkulaufzeit ableiten. Aktuelle Smartphones benötigen zum Videoabspielen etwa 1 bis 3 Watt. Tablets liegen eher bei 3 bis 5 Watt, Laptops bei 6 bis 20 und Fernseher bei 30 bis über 200 Watt, je nach Modell.

…

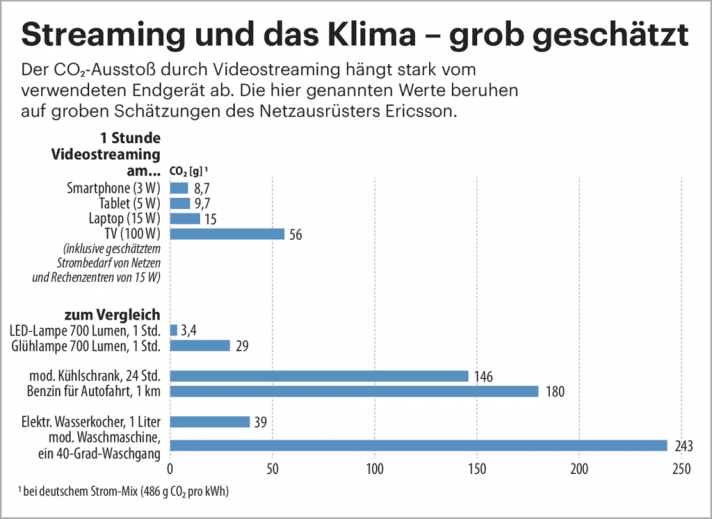

Der Netzwerkausrüster Ericsson hat kürzlich Schätzwerte für das Beispiel Videostreaming veröffentlicht. Er berücksichtigt das Netzwerk in der Wohnung des Nutzers mit 5 Watt; 10 Watt rechnet er für alle weiteren beteiligten Netze und Rechenzentren hinzu. So kommt man auf einen Gesamtstromverbrauch von 0,018 kWh für eine Stunde Streaming am 3-Watt-Smartphone. Am 100-Watt-Fernseher wären es 0,115 kWh. Mit dem deutschen Strom-Mix entspricht das einem CO2-Ausstoß von 9 respektive 56 Gramm.

Streaming nicht verteufeln

Ericsson hat als Konzern natürlich ein Interesse daran, digitale Technik in ein grünes Licht zu rücken. Ein unabhängiger Forscher nennt gegenüber c’t höhere Zahlen: Der Green-IT-Experte Ralph Hintemann vom Berliner Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit geht „grob geschätzt“ von 30 bis 500 Gramm CO2 für eine Stunde Streaming aus, je nach Endgerät, Auflösung und Art der Datenübertragung; Mobilfunk kostet nämlich mehr Energie als Festnetz samt WLAN (wobei über Mobilfunk in der Regel nur kurze Clips gestreamt werden).

…

Zum Vergleich: Pro Kilometer Autofahrt mit einem typischen Benziner kommen aus dem Auspuff etwa 180 Gramm CO2. Bei sechs Kilometern sind es rund 1080 Gramm. Die oben zitierte Aussage, eine halbe Stunde Streaming schade dem Klima so wie sechs Kilometer Autofahrt, ist also weit übertrieben.

Und die Alternative?

Bevor man aus solchen Rechnungen irgendwelche Schlüsse zieht, muss man noch die Alternativen zum Streaming bedenken. Wer einfach nur auf dem Sofa sitzt und Däumchen dreht, drückt den Strombedarf keineswegs auf Null. Der WLAN-Router schluckt im Leerlauf nicht viel weniger Strom als unter Volllast. Die Infrastruktur zur Cloud hin läuft auch weiter, bestenfalls spart man ein paar Watt, weil die Betreiber dynamisch reagieren.

Und die gute, alte DVD schadet dem Klima mindestens genauso stark wie Streaming. Zu diesem Schluss kommt jedenfalls eine US-Studie aus dem Jahr 2014: Bestellt man die DVD beim Online-Händler, falle der gesamte Energiebedarf inklusive Produktion, Versand, DVD-Player und TV ähnlich hoch aus wie beim Streaming. Fährt man mit dem Auto zur Videothek oder zum Geschäft, schneide die Silberscheibe deutlich schlechter ab. Obendrein kann man die DVD nicht am sparsamen Handy abspielen, und das WLAN bleibt ja auch eingeschaltet.

Der Ratschlag, weniger Videos zu streamen, hilft dem Klima also nicht unbedingt und kann sogar nach hinten losgehen, je nachdem, was man stattdessen mit seiner Zeit anstellt.

Alltagstipps zum Klimaschutz

Wie also sinnvoll als Privatmensch das Klima schonen? Das Umweltbundesamt nennt als „Big Points“ in erster Linie den Einsatz von Ökostrom, Fahrradfahren auf Kurzstrecken, eine gute Wärmedämmung, weniger tierische Lebensmittel und seltener zu fliegen.

Es lohnt sich aber auch, im IT-Bereich näher hinzusehen. Schließlich macht Kleinvieh auch Mist, und vieles kann man ohne Aufwand oder Komforteinbußen umsetzen. Streamt man nur allein, kann man überlegen, ob das Tablet reicht oder es der 42-Zoll-Flatscreen sein muss. Wer unbenutzte Apps löscht, vermeidet unnötige große Update-Downloads. Und man kann hinterfragen, welche Daten wirklich regelmäßig oder doppelt und dreifach in der Cloud gesichert werden müssen.

Außerdem lohnt es sich, unnötige Stromfresser zu suchen. Im typischen Haushalt verschlingen allein Standby-Geräte 20 bis 100 Watt. Geräte, die selten benutzt werden, aber einen hohen Standby-Verbrauch haben, trennt man am besten über eine schaltbare Steckerleiste vom Strom. Wie Sie Ihren Energieverbrauch im Haushalt optimieren können, haben wir in einem separaten Beitrag für Sie zusammengestellt.

Ein zweiter Hebel ist das möglichst lange Nutzen von Geräten. Bei fast allen IT-Produkten für Privatnutzer überwiegt nämlich der Herstellungsaufwand den Stromverbrauch in der Nutzungsphase. Je länger man sie verwendet, desto klimafreundlicher werden sie ganz von allein. (cwo)

Faktencheck: Braucht eine Google-Suche 1000 Ws Energie?

Ende der 2000er-Jahre kursierten Berichte, laut denen eine einzige Suchanfrage bei Google ebensoviel Strom schlucke wie eine Energiesparlampe pro Stunde braucht. Das war Quatsch, wie Google 2009 in einem Blog-Beitrag klarstellte: Demnach verwandelten die Google-Server seinerzeit pro Anfrage rund 1 Kilojoule Strom in Abwärme, also 1000 Wattsekunden oder 0,0003 kWh. Ob dieser Richtwert heute noch stimmt, verrät Google nicht, denn auch er wurde für die kuriosesten Hochrechnungen missbraucht.

Außerdem blieb der Energiebedarf der Netze, die eine Anfrage zu Google leiten und die Antwort zurück, stets außen vor. Es gibt dermaßen viele Faktoren, die den Energiebedarf einer Suchanfrage beeinflussen, dass sich keine sinnvollen Vergleiche zu anderen Arten der Energienutzung ziehen lassen. Öffentlich verrät Google lediglich, im Jahr 2018 rund 10 Terawattstunden Ökostrom verbraten zu haben – auf welche Dienste wie viel davon entfällt, verschweigt Google ebenso wie die Anzahl der Suchanfragen pro Jahr.

Aufruf lasst uns darüber im Forum sprechen !