Wenige Wochen vor der Weltklimakonferenz in Glasgow hat sich das Nobelkomitee entschieden, drei Wissenschaftler für ihre Beiträge zur Erforschung des Klimas zu ehren: Der Physiknobelpreis geht in diesem Jahr an den deutschen Wissenschaftler Klaus Hasselmann sowie den in den USA forschenden Japaner Syukuro Manabe und den Italiener Giorgio Parisi. Sie werden für ihre “bahnbrechenden Beiträge zu unserem Verständnis komplexer physikalischer Systeme” ausgezeichnet, wie das Nobelkomitee mitteilte.

Sie hätten mit ihrer Forschung die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt und die Theorie ungeordneter Materialien und zufälliger Prozesse revolutioniert.

Einige Links und Auszüge :

(05.10.21, tagesschau.de) Erneut Physik-Nobelpreis für Deutschen

Original : hier

Hervorgehoben wurde die Bedeutung von Hasselmanns und Manabes Forschung für das physikalische Modellieren des Klimas der Erde. Sie hätten die Grundlage für das Wissen über das Erdklima und den Einfluss des Menschen gelegt. Parisis Forschung beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Unordnung und Fluktuationen physikalischer Systeme von der atomaren bis hin zur planetarischen Ebene.

Hasselmann zählt zu den führenden deutschen Klimaforschern und war zunächst Professor und später Direktor des Instituts für Geophysik und Planetarische Physik an der Universität Hamburg. Nach mehreren Auslandsstationen übernahm er von 1975 bis November 1999 die Leitung des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg und war von 1988 bis 1999 erster wissenschaftlicher Direktor am Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg.

(05.10.21, taz.de) , Nobelpreis für Klimaforscher: Klaus Hasselmann gewinnt

Original : hier

Der Hamburger Meteorologe Klaus Hasselmann musste 89 Jahre alt werden, bis er mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde.

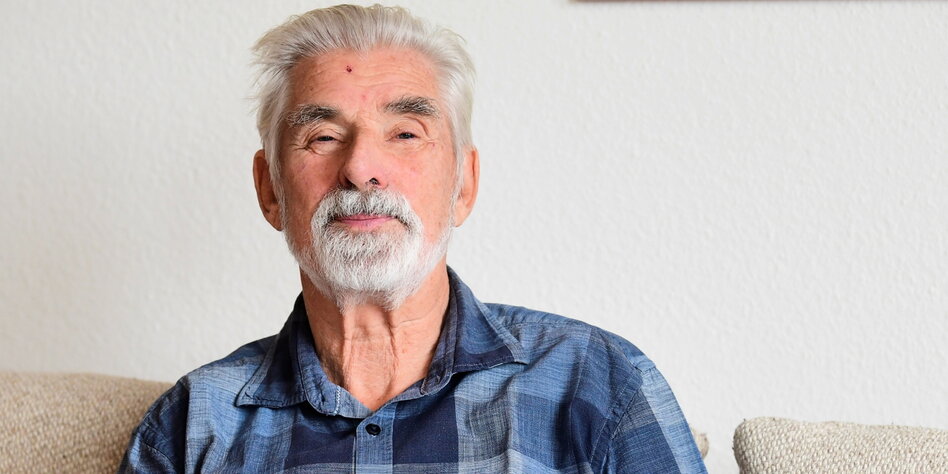

Gilt als „Erfinder“ des menschengemachten Klimawandels: der Physik-Nobelpreisträger Klaus Hasselmann

Foto: Fabian Bimmer/reuters

BERLIN taz | Wahrscheinlich wäre es für alle – also wirklich für alle – besser gewesen, wenn dieser Mann diesen Preis schon einige Jahrzehnte früher erhalten hätte. So musste der Meteorologe Klaus Hasselmann 89 Jahre alt werden, bevor er an diesem Dienstag mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurde. Hasselmann gilt als „Erfinder“ des menschengemachten Klimawandels. Er hat eine Methode entwickelt, mit der der Effekt menschengemachter Treibhausgase auf die globale Durchschnittstemperatur nachgewiesen werden konnte.

Sein Modell wies nach, dass die globale Erderwärmung nicht mit natürlichen Ursachen zu erklären ist.

Wegen Hasselmann stellte der zweite große Bericht des UNO-Weltklimarats IPCC 1995 erstmals fest, der Einfluss des Menschen auf die Erderwärmung sei erkennbar. Damit war die Handschrift der Schöpfung im Klima eingraviert. Dies ist heute Gemeinwissen für fast die gesamte Wissenschaft – auch wenn AfD oder Donald Trump immer noch Zweifel daran sähen wollen.

In den kommenden 100 Jahren würde der Meeresspiegel um einen Meter zulegen und sich der Globus um zwischen 2 und 6 Grad erwärmen, deshalb habe Hasselmann „die Klimaentwicklung als weitreichendstes Umweltproblem in der Katastrophenliste ganz oben angesiedelt“, schrieb die taz bereits 1988. Er sei „wirklich einer der Helden unseres Forschungsfeldes, einer der Gründer der modernen Klimawissenschaft“, betonte das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung am Dienstag.

„Ich will gar nicht aufwachen“, sagte Hasselmann, „für mich ist das ein schöner Traum“

Hasselmann studierte Physik und Mathematik in Hamburg, von 1975 …

Doch dann wies Hasselmann bereits 1979 auf den Abdruck des Menschen beim Klima hin. Nur: Diese Arbeit sei „für Außenstehende völlig unverständlich“ gewesen, gab der Emeritus erst vor zwei Wochen in einem Interview zu. Bei der nächsten Veröffentlichung habe er dann eine Pressekonferenz gegeben, danach wusste „plötzlich der Friseur, wer ich war“, sagte Hasselmann. Aber nur für kurze Zeit.

Beitrag zum Verständnis des Erdklimas

…

zusammen mit seinem US-japanischen Kollegen Syukuro Manabe für deren physikalische Modelle für eine „zuverlässige Vorhersage der Erderwärmung“ geehrt

(05.10.21, mpg.de) , Physik-Nobelpreis für Klaus Hasselmann

Original : hier

Klaus Hasselmann, ehemaliger Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, erhält gemeinsam mit Syukuro Manabe (USA) und Giorgio Parisi (Italien) den Nobelpreis für Physik 2021 5. Oktober 2021 Geoforschung Klima Preise

Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe werden für ihre fundamentalen Beiträge zur Klimaforschung, Giogio Parisi für seine Forschung an ungeordneten Materialien und Zufallsprozessen geehrt. Klaus Hasselmann hat unter anderem ein Modell entwickelt, wie kurzfristige Wetterphänomene und langfristige Entwicklungen des Klimas zusammenhängen, wie also etwa die schnellen Temperaturschwankungen der Atmosphäre die langfristige Veränderung der Ozeantemperatur beeinflussen. Er lieferte so Belege, warum Klimamodelle trotz kurzfristiger Wetterschwankungen zuverlässige Vorhersagen liefern können.

Auf diese Weise wies er gemeinsam mit anderen Forschenden den Zusammenhang zwischen dem Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre und der Erderwärmung nach.

Der 89-Jährige beschäftigte sich schon früh mit dem menschengemachten Klimawandel und dem Treibhauseffekt.

“In 30 bis 100 Jahren, je nachdem, wieviel fossiles Brennmaterial wir verbrauchen, wird auf uns eine ganz erhebliche Klimaänderung zukommen. Klimazonen werden sich verschieben, Niederschläge anders verteilen. Dann wird man nicht mehr von Zufallsergebnissen reden können”,

sagte er vorausschauend in einem Interview von 1988. “Man sollte sich bewusst werden, dass wir in eine Situation hineinkommen, wo es keine Umkehr mehr gibt.”

Klaus Hasselmann hat ein Modell entwickelt, das Wetter und Klima miteinander verknüpft und damit die Frage beantwortet, warum Klimamodelle zuverlässig sein können, obwohl das Wetter wechselhaft und chaotisch ist. Er entwickelte auch Methoden zur Identifizierung spezifischer Signale, Fingerabdrücke, die sowohl natürliche Phänomene als auch menschliche Aktivitäten im Klima hinterlassen. Mit seinen Methoden wiesen Forschende unter anderem des Max-Planck-Instituts für Meteorologie nach, dass der Temperaturanstieg in der Atmosphäre auf den Kohlendioxidausstoß des Menschen zurückzuführen ist.

(05.10.21, rp-online.de) , Physik-Nobelpreis geht an drei Klimaforscher – auch Deutscher dabei

Original : hier

Stockholm Für seine Klimamodellierungen erhält der deutsche Klaus Hasselmann als einer von drei Forschern den Nobelpreis für Physik. Er habe mit seinen Kollegen den „Grundstein für unser Wissen zum Klima der Erde“ gelegt, begründete die Akademie.

Wenige Wochen vor der wichtigen Weltklimakonferenz in Glasgow werden drei Wissenschaftler für ihre Beiträge zur Erforschung des Klimas und anderer komplexer Systeme mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Der Deutsche Klaus Hasselmann und der Japaner Syukuro Manabe teilen sich eine Hälfte des Preises, die andere geht an den Italiener Giorgio Parisi. Alle drei hätten entscheidend zum Verständnis des Erdklimas und anderer komplexer Systeme beigetragen, teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Dienstag in Stockholm zur Begründung mit.

… Er entwickelte ein Modell, das verdeutlichte, dass Klimamodelle verlässlich sein können, obwohl sich das Wetter selbst chaotisch verhält, schreibt das Nobel-Komitee. Er entwickelte zudem Methoden, die es ermöglichten, Spuren menschlicher Aktivitäten im Klima nachzuweisen.

Der in 1931 in Japan geborene Manabe forscht an der Princeton University in den USA. Er zeigte mit seinen Arbeiten, dass ein erhöhter Kohlendioxid-Gehalt in der Atmosphäre einen Anstieg der Temperatur an der Erdoberfläche zur Folge hat, so das Komitee. Seine Arbeiten seien grundlegend für die Entwicklung der gegenwärtigen Klimamodelle gewesen.

Manabe und Hasselmann hätten im Geiste von Alfred Nobel zum größten Nutzen für die Menschheit beigetragen, indem sie eine solide physikalische Grundlage für unser Wissen über das Erdklima geschaffen haben, begründet das Nobelkomitee seine Entscheidung. „Wir können nicht mehr sagen, wir hätten es nicht gewusst – die Klimamodelle sind eindeutig. Erwärmt sich die Erde? Ja. Ist die Ursache dafür die erhöhte Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre? Ja. Kann dies allein durch natürliche Faktoren erklärt werden? Nein. Sind die Emissionen der Menschheit der Grund für den Temperaturanstieg? Ja.“

(05.10.21, sueddeutsche.de) , Ohne vernünftigen Zweifel

Original : hier

Seit etwa dreißig Jahren kann die Erwärmung in den Daten nachgewiesen werden: Eisplatten auf dem Arktischen Ozean am Nordpol.

Mit der Auszeichnung von zwei Klimaforschern setzt Stockholm ein Zeichen: Die Modellierung der Erderwärmung basiert auf solider Physik. Wenn trotzdem nicht genug passiert – an der Wissenschaft liegt das nicht.

Kommentar von Marlene Weiß

Es ist normalerweise eher die Aufgabe des Friedensnobelpreises, politische Botschaften zu senden. In der Vergangenheit ist das manchmal geglückt, manchmal ging es ziemlich daneben. In diesem Jahr jedoch liegt ein ungewöhnlicher Fokus auf den Aussagen, die man in die wissenschaftlichen Preise hineinlesen kann. Viele hatten erwartet, das Nobelpreis-Komitee würde den am Montag bekannt gegebenen Medizinnobelpreis nutzen, um sich für den Segen der Corona-Impfungen starkzumachen. Diese Gelegenheit hat die Akademie verstreichen lassen, vorerst jedenfalls.

Nun jedoch enthält stattdessen der Physiknobelpreis eine ziemlich deutliche Botschaft. Er geht unter anderem an zwei Forscher, die vor Jahrzehnten die Grundlagen dafür gelegt haben, dass man heute erstens die Erderwärmung hervorragend messen und vorhersagen kann. Und dass man sie zweitens zum größten Teil eindeutig den Taten des Menschen zuordnen kann.

Der Klimawandel ist real, dagegen hilft auch keine schlechte Laune

Was das heißen soll, wäre selbst dann klar gewesen, wenn es nicht bei der Verkündung der Entscheidung noch einmal explizit gemacht worden wäre: Die Modellierung des Klimas basiert auf absolut solider Wissenschaft, es handelt sich schlicht und einfach um Physik, die bestens verstanden und gesichert ist. Wer es also weiter vermeiden möchte, im Klimaschutz zu Taten zu schreiten, soll sich auf irgendetwas berufen – Bequemlichkeit, Ängste, schlechte Laune, Zahnschmerzen. Aber bitte nicht auf Zweifel an der Wissenschaft.

Es ist natürlich ein Jammer, dass es im Jahr 2021 noch nötig ist, diese Tatsache festzuhalten. Seit rund fünfzig Jahren gibt es Modelle, die die Entwicklung des Klimas vorhersagen können, seit etwa dreißig Jahren kann die reale Erwärmung in den Daten nachgewiesen werden. Ähnlich lange gibt es Bemühungen, dem politisches Handeln entgegenzusetzen – noch reichen sie bei Weitem nicht aus, trotz aller Fortschritte.

Doch eines ist mit dem diesjährigen Physiknobelpreis nochmals klargestellt: An der Wissenschaft liegt das nicht.

Mehr zum Thema: Klimawandel bei sueddeutsche.de

- Klimakolumne:Klimaschutz in grün-gelbMal angenommen, Grüne und FDP regieren am Ende wirklich zusammen: Was könnte das für die Klimapolitik bedeuten?

- Klimakrise:Nachhaltige Lösungen statt PanikEin paar Gedanken zum Ernst der Lage, zu den Urvätern der Umweltpolitik und zu der Frage, wer die Mahnungen der Jugend ernst nehmen und das Ruder schnell und entschlossen herumreißen müsste.

- Brasilien:Finstere Nacht am helllichten TagEine Dürre hat Südamerika seit Monaten fest im Griff, die neuesten apokalyptischen Bilder kommen aus der Stadt Franca in Brasilien, durch die ein Sandsturm tobte. Wissenschaftler sagen: Das ist nur ein Vorgeschmack auf den Klimawandel.

- 01:31Hungerstreik fürs KlimaDie Aktivisten wollen ab Samstag nichts mehr trinken.

- Klimafreitag:Das Kreuz mit dem KreuzFalls Sie noch nicht wissen, wen oder was Sie am kommenden Sonntag wählen sollen: hier nochmal vier Hilfswerkzeuge zur Meinungsbildung.

- MeinungFridays for Future:Die junge Generation lässt sich nicht hinter die Fichte führenDie letzten Klima-Proteste vor der Bundestagswahl sind eine Mahnung: Ein Wegducken ist nicht mehr möglich.