(22.11.21, heise.de) , Original : hier

(20.11.21, taz.de) , Original : hier ; s. unten (Länder-Ranking zur Klimapolitik, Im Klimaschutz-Index von Germanwatch landet Dänemark ganz oben. Keines der bewerteten Länder ist auf dem 1,5-Grad-Pfad.)

(19.09.19, tagesspiegel. de ) , Original : hier , s. unten (Klimawandel Forschung: Pariser Klimaziel schon jetzt nicht mehr erreichbar?)

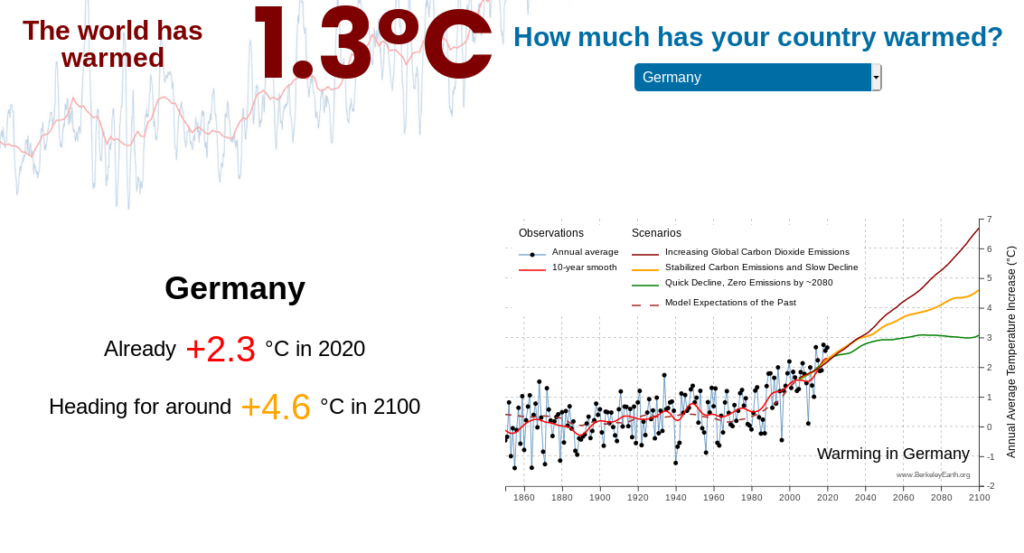

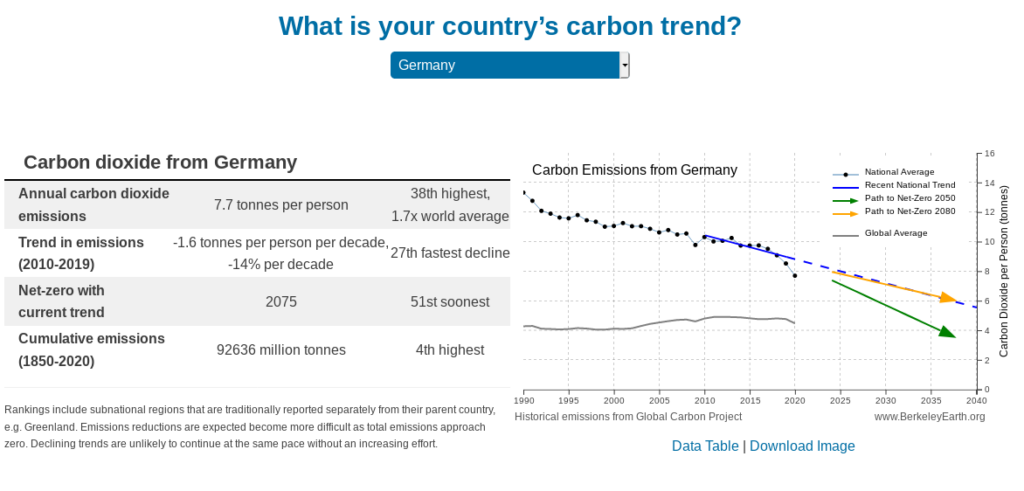

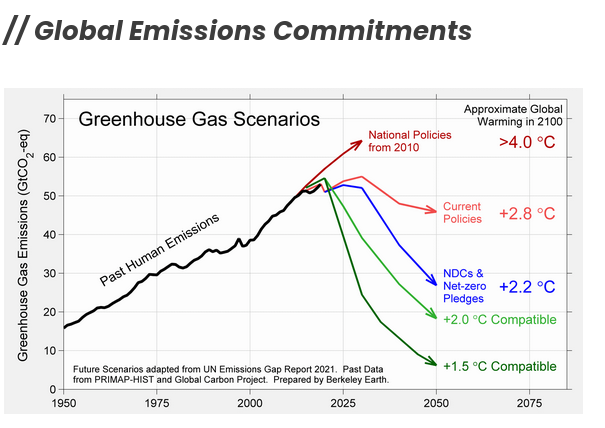

Selbst wenn alle Länder ihre Klimaziele für 2030 erfüllen, dürfte die durchschnittliche Erderwärmung bis 2100 über 2 Grad betragen. Von Stefan Krempl

Eine Forschergruppe hat mit computergestützten Bewertungsmodellen die Entwicklung der globalen CO2-Emissionen im Energiebereich neu berechnet. Als Basis hat sie die kurzfristigen Eindämmungsbemühungen herangezogen und zwei Annahmen darüber, wie diese nach 2030 fortgesetzt werden.

Dabei kommen sie zu dem Ergebnis,

dass weder das 1,5- noch das 2-Grad-Ziel des Pariser Abkommens erreichbar seien,

selbst wenn alle Staaten ihre Klimaziele in den nächsten neun Jahren einhalten.

Trotz der großen Bandbreite an Emissionen bis 2050 ergebe sich zwar für fast alle Szenarien zumindest keine mittlere Erwärmung von über 3 Grad im Jahr 2100 gegenüber dem vorindustriellen Niveau, schreibt das Team in seiner am Montag im Fachjournal “Nature Climate Change” veröffentlichten Studie.

Allerdings reiche auch die optimistischste Situationsbeschreibung nicht aus, um die globale Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen. Wahrscheinlicher sei eine durchschnittliche Erderwärmung von 2,2 bis 2,9 Grad bis dahin. Das genaue Resultat sei abhängig von den Annahmen, die in das Computermodell eingehen.

“Integrated Assessment Models”

Der Großteil der bisherigen Literatur zu integrierten Bewertungsmodellen konzentriert sich auf kosteneffiziente Pfade, um bestimmte Temperaturziele zu erreichen. Bekannte Modellierungen gehen so meist von einem gesetzten Temperaturziel aus und bestimmten Emissionsverläufen, die damit kompatibel sind. Der Ansatz der Autoren der aktuellen Studie läuft andersherum: Basierend auf heutiger Klimapolitik berechnen sie den wahrscheinlichsten Emissionsverlauf bis 2100. Dazu vergleichen sie sieben verschiedene “Integrated Assessment Models”. Diese simulieren, wie sich Energiewirtschaft und Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten entwickeln werden.

Jedes dieser Modelle arbeitet mit unterschiedlichen Annahmen. ….

Prognosen schwierig

Laut der Untersuchung hat die Wahl des Modells großen Einfluss darauf, wie stark der jeweilige Temperaturanstieg ausfällt. Ob Länder ihre Klimaziele bis 2030 vollständig erfüllen, spielt dagegen eine untergeordnete Rolle für die Vorhersage. ….

Die Daten, auf denen die Studie basiert, wurden im September 2021 veröffentlicht. Somit sind die Beschlüsse und nachgeschärften Klimaziele der UN-Klimakonferenz COP26 im November in Glasgow nicht berücksichtigt. Parallel dazu publizierte Berichte verschiedener Organisationen decken sich aber grob mit den Resultaten der Analyse, auch wenn sie damit nur begrenzt vergleichbar sind. Die Rede ist darin von einer durchschnittlichen globale Erwärmung von rund 2,7 Grad auf Basis der aktuellen Klimapolitik und ein Temperaturplus von rund 2,4 Grad, falls alle Staaten ihre Klimaziele erreichen. 1,8 Grad seien allenfalls realistisch, wenn sämtliche Netto-Null-Zusagen eingehalten würden.

Weitere Infos / Links zum Thema

Länder-Ranking zur Klimapolitik, Im Klimaschutz-Index von Germanwatch landet Dänemark ganz oben. Keines der bewerteten Länder ist auf dem 1,5-Grad-Pfad.)

(20.11.21, taz.de) , Original : hier ;

BERLIN taz | Plätze 1 bis 3 des Klimaschutz-Indexes bleiben frei: Selbst die Klimaschutz-Bemühungen der größten Vorbilder der Welt reichen nicht, um die Erderhitzung unter +1,5 Grad Celsius zu halten. Die Spitzenländer des diesjährigen Klimaschutz-Index, Dänemark, Schweden und Norwegen, landen deshalb nur auf den Rängen vier bis sechs.

Deutschland hat sich ein wenig verbessert: Von Platz 19 im vergangenen Jahr ging es dieses Jahr auf Platz 13.

Der Klimaschutz-Index stammt von den Organisationen Germanwatch, NewClimate Institute und Climate Action Network. Sie bewerteten die Klimaschutzprogramme von 60 Staaten und der EU – zusammen sind diese für 92 Prozent der ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich. Der Index bewertet und rankt die Klimaschutz-Anstrengungen der einzelnen Länder. Dabei wird auch berücksichtigt, dass Entwicklungsländer nach dem Pariser Abkommen mehr Zeit für den Umbau zusteht als Industrienationen.

Im Bericht basieren fast 80 Prozent der Bewertung auf Daten der Vereinten Nationen zu Treibhausgasemissionen, dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Energieverbrauch. Bei dem Rest wird die Klimaschutzpolitik der Länder von den Organisationen selbst bewertet.

Auf dem obersten Platz des Rankings ist in diesem Jahr Dänemark. Dazu heißt es: Innerhalb von zwei Jahrzehnten ist Dänemark von einer hohen Abhängigkeit von Kohle zu Windkraft und Solar gewechselt. Insgesamt sei die Klimapolitik des Landes ausreichend, um das 2-Grad-Ziel des Pariser Abkommens einzuhalten.

Forschende nach dem Weltklimagipfel: Das 1,5-Grad-Ziel scheint verloren

(16.11.21, taz.de) , Original : hier

Nach der Klimakonferenz in Glasgow bezweifeln Forscher:innen, dass das 1,5-Grad-Ziel eingehalten werden kann. Nur wenige von ihnen haben noch Hoffnung.

GLASGOW ap | Politische Führungspersonen und Unterhändler feiern die Klimavereinbarung von Glasgow (.pdf) als einen guten Kompromiss, der die 1,5-Grad-Erwärmungsgrenze am Leben erhalten habe. Aber viele Wissenschaftler fragen sich, von welchem Planeten diese Leute reden: Sie sehen bei ihren eigenen Berechnungen eine andere und wärmere Erde.

„Im Großen und Ganzen glaube ich, ja, wir haben einen guten Plan, das 1,5-Grad-Ziel im Rahmen unserer Möglichkeiten zu behalten“, sagte die UN-Klimachefin Patricia Espinosa mit Bezug auf das globale Bestreben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Der britische Premierminister Boris Johnson, Gastgeber der am Samstag zu Ende gegangenen UN-Klimakonferenz, pflichtete bei: Er nannte den Deal eine „klare Straßenkarte zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad“.

Aber viele Wissenschaftler sagen: Vergesst die 1,5 Grad, die Erde ist weiter auf einem Weg, bei ihrer Erwärmung die 2 Grad zu übersteigen. Klimawissenschaftler Michael Oppenheim von der Princeton University etwa verglich das 1,5-Grad-Ziel mit einem Patienten, der bereits künstlich am Leben gehalten worden sei und urteilte: „Jetzt ist es an der Zeit, ihn für tot zu erklären“.

Nur wenig Hoffnung

Einige wenige der 13 von AP interviewten Wissenschaftler sagen, dass sie gerade genug Fortschritte sähen, um das zum derzeitigen Zeitpunkt zu vermeiden – und damit Grund für Hoffnung. Aber nur für ein Bisschen. Die Optimisten weisen auf die vielen Vereinbarungen hin, die aus der Klimakonferenz erwachsen seien, so eine Abmachung zwischen den USA und China, stärker zusammen daran zu arbeiten, den Schadstoffausstoß in diesem Jahrzehnt zu verringern. Es gab auch getrennte multinationale Vereinbarungen, Methanemissionen und Kohleverstromung ins Visier nehmen.

Die 1,5-Grad-Grenze ist das rigorosere von zwei Zielen, die im historischen Pariser Klimaabkommen von 2015 festgelegt wurden. UN-Vertreter und Wissenschaftler betrachten sie als einen Schlüssel, weil sich die Auswirkungen der Erderwärmung laut einem Forschungsbericht von 2018 nach Überschreiten dieser Marke dramatisch verschlimmern würden.

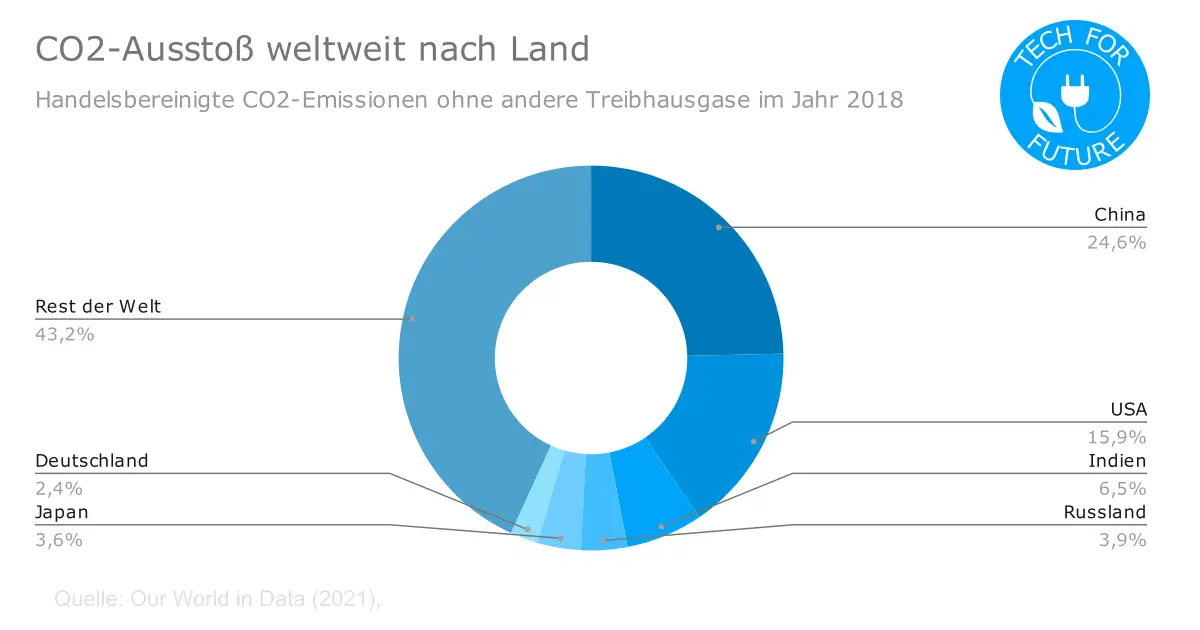

Die Erde hat sich seit der vorindustriellen Zeit bereits um 1,1 Grad erwärmt, so dreht es sich hier wirklich um ein paar Zehntel eines Grades mehr. Die Vereinten Nationen kalkulieren, dass Länder ihre Emissionen bis 2030 um die Hälfte verringern müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Aber der Schadstoffausstoß nimmt derzeit nicht ab, sondern zu, um etwa 14 Prozent seit 2010, wie UN-Klimachefin Espinosa sagte.

Höchstens 2,3 Grad seien machbar

Der deutsche Forscher Hans-Otto Pörtner meint, dass die Klimakonferenz „Arbeit erledigt, aber nicht genügend Fortschritte gemacht hat“. Die Erwärmung werde bei Weitem 2 Grad Celsius übersteigen, warnt der Co-Vorsitzende einer Arbeitsgruppe des Weltklimarates zu den Folgen der globalen Erwärmung. „Diese Entwicklung bedroht Natur, menschliches Leben, Existenzgrundlagen, Lebensräume und auch Wohlstand.“

Anstatt der von den UN erhofften großen Veränderungen beim Abbiegen der Temperaturkurve liefen die Ergebnisse des Glasgower Gipfels nur auf kleine Feineinstellungen hinaus, sagen Wissenschaftler, die mit Computersimulationen arbeiten. Herausgekommen sei, „dass wir vielleicht 0,1 Grad Celsius von der Erwärmung wegrasiert haben […] nach bestmöglicher Schätzung mit einem Resultat von 2,3 Gad Erwärmung“, sagte beispielsweise Zeke Hausfather vom US-Forschungszentrum Breakthrough Institute.

Auch Professor Jon Sherman vom Massachusetts Institute of Technology sah nach vorläufigen Berechnungen keinen Grund zu jenem Optimismus, wie ihn politische Führungspersonen geäußert haben. „Es gibt keinen plausiblen Weg, die Erwärmung auf 1,5 oder sogar 2 (Grad) zu begrenzen, wenn man nicht aus der Kohle aussteigt […] und so rasch wie möglich zusammen mit Öl und Gas“, so der Experte.

Indien hatte am Samstag in letzter Minute eine Änderung der Vereinbarung erreicht: In der Abschlusserklärung ist von einem „Herunterfahren“ („phase down“) der Kohlenutzung die Rede statt eines „schrittweisen Ausstiegs“ („phase out“). „Verringern“ werde weniger helfen, die schädlichen Folgen des Klimawandels zu verlangsamen als „Eliminieren“, sagte der frühere Nasa-Chefwissenschaftler Waleed Abdalati.

Ein Paragraf in der Vereinbarung ruft Länder, deren Ziel einer Reduzierung von Emissionen nicht mit 1,5- oder 2-Grad-Grenzen in Einklang steht, dazu auf, bis Ende nächsten Jahres mit neuen ehrgeizigeren Zielen aufzuwarten. Das mache Hoffnung, meint der Australier Bill Hare von der Forschergruppe Climate Action Tracker, die Klimaschutzmaßnahmen und Versprechen analysiert. Aber der US-Klimabeauftragte John Kerry sagte am Wochenende, dass der Paragraf wahrscheinlich nicht für sein Land – den zweitgrößten Verursacher von Kohleschadstoffemissionen – gelte, weil das US-Ziel so stark sei.

Länder müssen Versprechen einhalten

Jonathan Overpeck, ein leitender Klimawissenschaftler an der University of Michigan, sprach von verwässerten Hoffnungen: „Wir haben einen unvollständigen Plan für langsameres Handeln erhalten“.

Aber manche Wissenschaftler sahen es weniger pessimistisch. „Ich kann zum ersten Mal einen potenziellen Weg hin zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius sehen“, sagte etwa Klimawissenschaftler Michael Mann von der Pennsylvania State University. „Aber es wird es erfordern, dass Länder ihre gegenwärtigen Versprechen einhalten und das, wozu sie sich verpflichtet haben, weiter nach oben schrauben.“

Johan Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung legte ein „optimistisches“ Szenario dar, das er und einige wenige andere sehen, wenn alle Länder, die Netto-Null-Emissionen bis Mitte des Jahrhunderts versprochen haben, das Ziel auch wirklich erreichen würden – wozu die meisten bislang keine konkreten Schritte eingeleitet haben. In diesem Fall könnte die Erwärmung auf 1,8 oder 1,9 Grad begrenzt werden. „Das ist ein bedeutender Fortschritt, aber weit entfernt von genug“, sagte Rockström.

Klimawandel Forschung: Pariser Klimaziel schon jetzt nicht mehr erreichbar? (! 2019 !)

(19.09.19, tagesspiegel. de ) , Original : hier

Nach Prognosen liegt das im Pariser Abkommen festgelegte Ziel eines Temperaturanstiegs von 1,5 Grad bereits außer Reichweite. EurActiv Frankreich berichtet. Aline Robert

Die jüngsten Klimaprognosen mehrerer französischer Wissenschaftsinstitutionen zeigen eine beunruhigende Entwicklung: Aktuelle Prognosen hinsichtlich der globalen Erwärmung sind offenbar zu optimistisch. Nach Modellen des Pierre-Simon Laplace Institute (IPSL) und des französischen Nationalen Meteorologischen Forschungszentrums könnte sich unser Planet im schlimmsten Fall bis 2100 um durchschnittlich sechs oder sogar sieben Grad erwärmen.

Doch auch in optimistischeren Szenarien ist die Situation alarmierend: Wenn auf dem Planeten bis 2060 Klimaneutralität erreicht werden sollte – was bei weitem nicht sicher ist – würde die globale Erwärmung 1,9 Grad erreichen. Im Pariser Klimaabkommen wird ein Ziel von (bestenfalls) weniger als 1,5 Grad angestrebt. In einem mittleren Szenario, bei dem der Planet bis 2080 klimaneutral wäre, würde der Temperaturanstieg schon 2,6 Grad betragen.

„Keines unserer aktuellen Modelle lässt uns den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen; aber andere Modelle sagen dies immer noch voraus,“ kommentiert Olivier Boucher, Leiter des Klimamodellierungszentrums am CNRS, dem französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung.

„Keines unserer aktuellen Modelle lässt uns den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad begrenzen; aber andere Modelle sagen dies immer noch voraus,“ kommentiert Olivier Boucher, Leiter des Klimamodellierungszentrums am CNRS, dem französischen Nationalen Zentrum für wissenschaftliche Forschung.

Fachwelt glaubt nicht an „Business as usual“

Tatsächlich scheint das 1,5-Grad-Ziel in der Fachwelt als immer „unerreichbarer“ angesehen zu werden. Auf der anderen Seite vermeiden es viele Klimaforschende indes zunehmend, ein „Business as usual“-Szenario überhaupt noch zu erwähnen, da ein solches Modell im Prinzip nicht mehr existiert. Schließlich gibt es inzwischen zahlreiche neue klimapolitische Ansätze. Über deren Wirksamkeit mag debattiert werden; ein simples „Weiter so“ scheint aber nicht mehr denkbar.

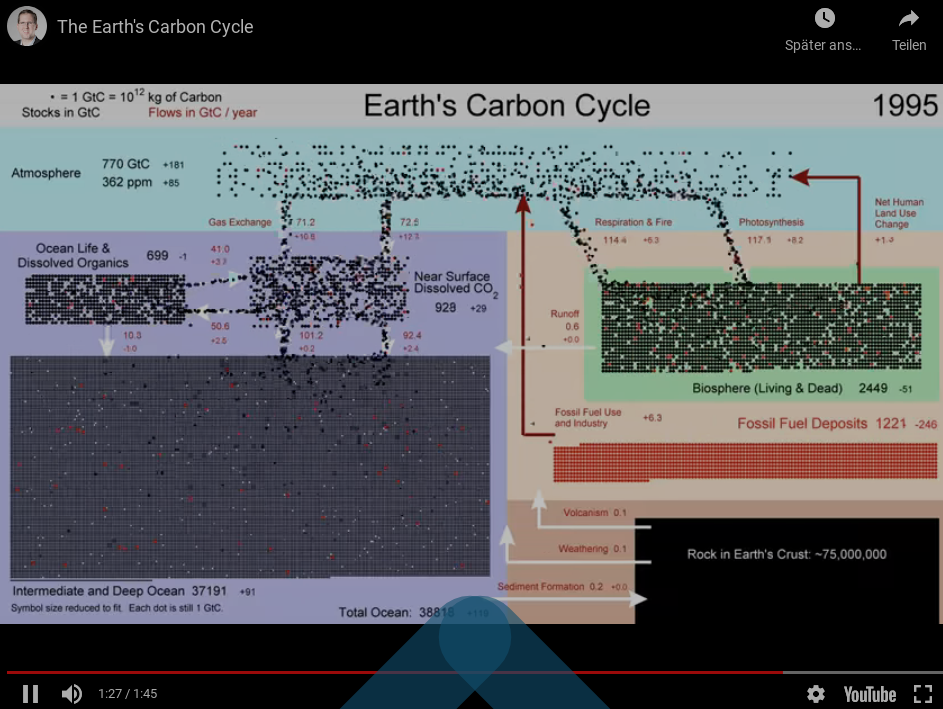

Die Frage ist: Sind die neuen Prognosen zuverlässiger als die vorherigen? Die französischen Wissenschaftler sind sich dessen sicher: Ihre Daten stammten aus einer Mischung mehrerer Modelle, was bedeute, dass die Anzahl der Variablen sehr hoch ist. Insgesamt seien die Prognosen das Ergebnis von 500 Millionen Stunden Berechnungen und 3.000 Terabyte an Daten. In die Prognosen einbezogen wurden dabei auch Wechselwirkungen zwischen Meeren und Landmassen, Atmosphäre, Niederschlag, menschengemachte und nicht-menschliche Emissionen, Eiszyklen, Aerosole und zahlreiche weitere Faktoren.

Der Faktor Mensch

„Wir versuchen, die Ergebnisse immer komplexer zu gestalten, um immer realistischere Ergebnisse zu erzielen“, erklärt David Salas y Melio, Klimaforscher bei Meteo France. Der Klimatologe betont auch, dass mit den Modellen versucht wird, anthropogene Einflüsse in Klimadaten zu übersetzen.

Emissionen aus Treibhausgasen, Aerosolen und Luftpartikeln sowie Änderungen der Landnutzung haben Auswirkungen und müssen daher gemäß den sozioökonomischen Prognosen in die Berechnungen einbezogen werden, erläutert er.

[Bearbeitet von Sam Morgan und Tim Steins. Übersetzung: Tim Steins. Erschienen bei EurActiv. Der Tagesspiegel und das europapolitische Onlinemagzin EurActiv kooperieren miteinander.]

Seiner Einschätzung nach sind die Aussichten eindeutig: „Wir werden in Frankreich immer mehr Hitzewellen haben, bis zu dem Punkt, dass diese 2060 absolute Normalität sein werden. Bei den Niederschlägen gibt es insgesamt einen deutlichen Rückgang im Mittelmeerraum, mit einem gleichzeitigen Anstieg der Fälle von heftigem Starkregen,“ so der Klimatologe von Meteo France.

Nach Ansicht der Paläoklimatologin Pascale Braconnot ist es vor allem die Geschwindigkeit des aktuellen Klimawandels, die die Folgen schwer fassbar und vorhersagbar macht.

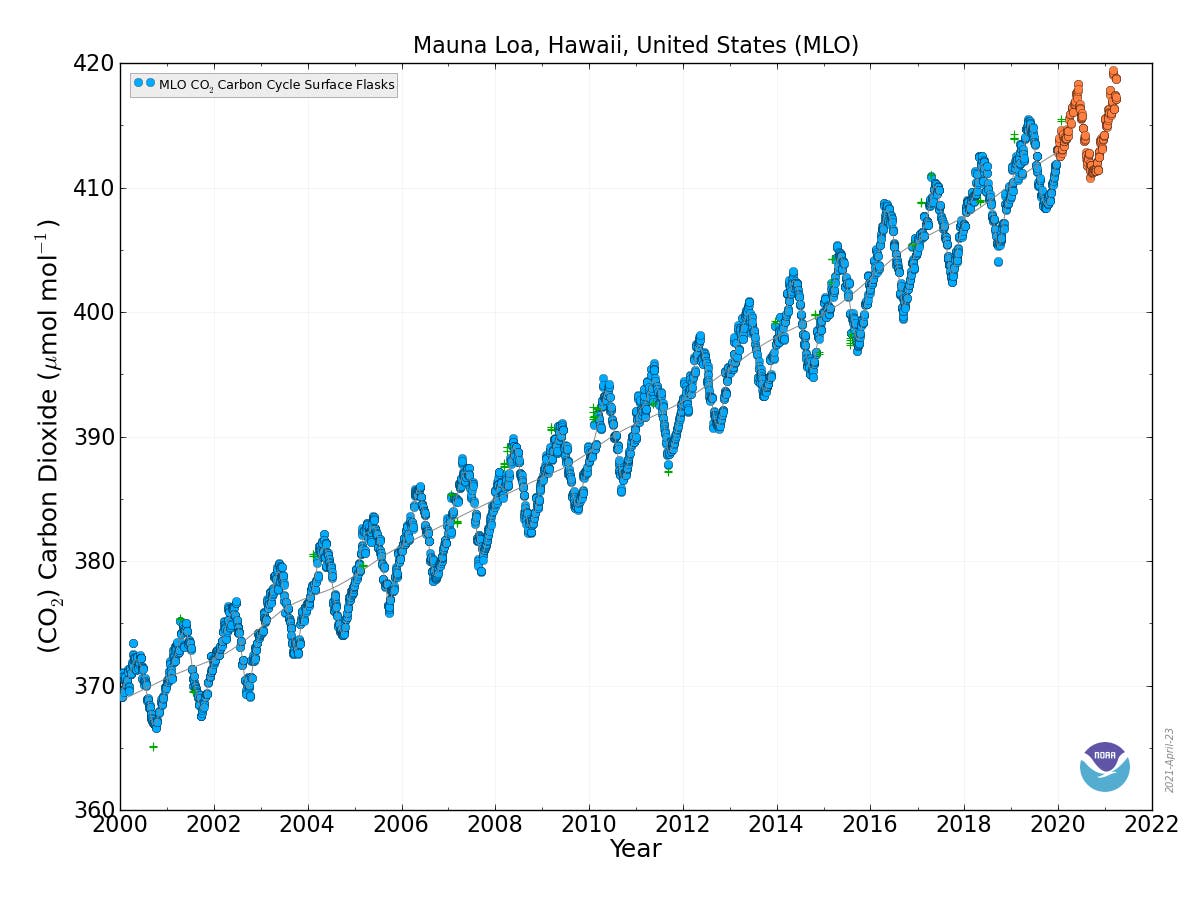

Sie erklärt, das letzte Mal, als eine derart hohe CO2-Konzentration in der Atmosphäre festzustellen war (aktuell 400 ppm), war während des Pliozäns vor 400 Millionen Jahren. Damals habe sich die Temperatur aber nur um rund drei Grad erhöht – und über mehrere tausend Jahre hinweg. „Wir haben dies noch nie in so einer Geschwindigkeit beobachtet, und jetzt verlieren wir den Überblick.“

„Es ist relativ sicher, dass wir bald jedes Jahr 46 Grad erreichen werden,“ fügt Braconnot mit Blick auf den diesjährigen Hitzerekord Ende Juni hinzu.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht warnt Meteo France für Frankreich darüber hinaus vor längeren Dürreperioden, geringeren Niederschlägen, die bestimmte landwirtschaftliche Praktiken unmöglich machen könnten, einer Zunahme der Waldbrände und heftigeren Niederschlägen.

„Keines unserer aktuellen Modelle lässt uns den

„Keines unserer aktuellen Modelle lässt uns den