(von change.org ) , Original : hier

Cemil Degirmenci hat diese Petition an Ursula von der Leyen (Präsidentin der Europäischen Kommission) und an weitere 3 gestartet

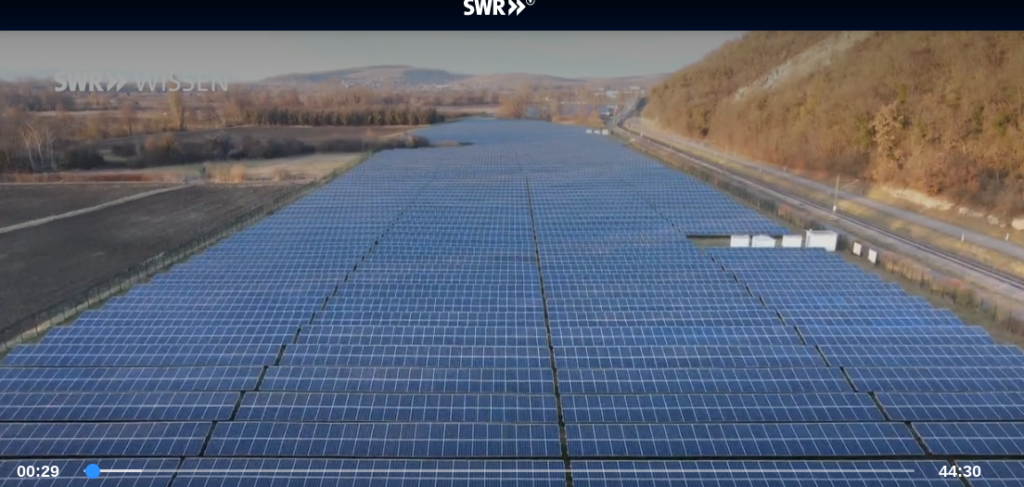

Legalisieren und entbürokratisieren Sie die Installation von kleinen Solaranlagen in der EU – jetzt!

Zum Mitzeichnen der Petition bitte hier :

https://www.change.org/p/solaranlagen-f%C3%BCr-jeden-haushalt-freiheitsenergie

Zur BoKlima Balkon-Pv-Seite : https://boklima.de/pv

Wer sich einfach ein Solarpanel aufstellen will und damit Strom erzeugen möchte stößt auf Einschränkungen, die wir mit dieser Petition aus dem Weg räumen wollen.

Zusätzlich zur drohenden Gefahr des Klimawandels, zeigt sich durch den Krieg in der Ukraine, wie wichtig eine saubere und unabhängige Energiegewinnung für BürgerInnen und Länder in Europa sind. Es liegt jetzt an uns Allen gemeinsam, private Initiativen zu fördern, sie nicht zu bremsen sondern ihnen politisch und rechtlich den Weg zu ebnen.

Balkonkraftwerke sind risikofrei realisierbar, werden durch private Initiativen getragen und helfen uns unsere eigene Energie sauber und unabhängig zu erzeugen. Aktuell wird die Realisierung dieser Anlagen durch die Gesetzgebung und Beschränkungen verhindert und gehemmt.

Die BürgerInnen wollen aus Ihrer Ohnmacht entkommen, sie wollen etwas zum Klimaschutz beitragen, sie wollen ihre Energie nicht aus Ländern beziehen, die Angriffskriege führen – und sie brauchen Ihre Hilfe dabei!

Durch eine einfache Maßnahme können Millionen Haushalte und Unternehmen schnell und noch in diesem Jahr dazu animiert werden, dezentrale Erzeugungsanlagen zu installieren. Wir sollten dieses Momentum nutzen und bürokratische Hürden ohne jedes Risiko sofort abbauen.

Pro Kalenderjahr können durchschnittliche Haushalte bei einem Verbrauch von 2.000 bis 2.500 Kilowattstunden bis zu 30 % der benötigten elektrischen Haushaltsenergie durch kleine Balkonkraftwerke abdecken. Bei Verwendung entsprechender Verbrauchsoptimierung (z.b Waschmaschine und Geschirrspüler primär tagsüber verwenden) und smarten Speichern im Sommer ist 100% des Tagesbedarfs möglich.

Wir fordern:

- sofortiger Wegfall der Anmeldepflicht bei den zuständigen Netzbetreibern

- sofortiger Wegfall der Pflicht eines Zweirichtungszähler (“Rücklaufsperre”) (Alternativ: Moratorium. Die Wartezeiten für den Zählereinbau sind derzeit zu hoch. Jeder Tag zählt)

- sofortiger Wegfall der 600W-Grenze pro Zähler. Wir empfehlen 600W pro Phase als neue Grenze.

- sofortiger Wegfall der Pflicht von speziellen Einspeisesteckern (bei vorhandenen Inselschutz des Wechselrichters und IP54-Steckern im Außenbereich). Schuko reicht!

- Bei Balkonen, Terrassen, Gärten, Carports und Garagen die lediglich angemietet sind, fordern wir ein Recht auf eigene Erzeugung. Vermieter, Eigentümerversammlungen und Kommunen dürfen nicht aus optischen Gründen die Energiewende gefährden!

- Genehmigungsfreier Anschluss von (smarten) Speichern ohne Brandgefahr (z.b LifePo4) mit bis zu 2.4kWh Kapazität pro Phase

Wir wissen

- Jede auf diese Weise erzeugte kWh reduziert fossilen Energieverbrauch, macht unabhängig, und unterstützt direkt die Klimaschutzziele.

- pro Balkonkraftwerk mit 600W werden in jedem Jahr ca 0,6 Megawattstunden erzeugt. Technisch möglich wären bis zu 1,8 MWh pro Erzeuger

- Pro 1.600.000 Anlagen entspräche das ca. 1-3 Terawattstunden pro Jahr.

- Die Möglichkeit selbst seine Energie zu erzeugen und einen eigenen Teil beizutragen steckt an und bringt Dynamik.

- Alleine in Deutschland gibt es 58 Mio Personen mit Zugriff auf einen Balkon sowie 16 Mio Einfamilienhäuser, die zumeist über Flächen im Garten, auf Carports oder Terrassen verfügen.

- Solarparks benötigen viele Monate, bis sie betriebsbereit sind. Balkonkraftwerke dagegen können in wenigen Tagen installiert werden!

- Balkonkraftwerk sind Netzentlastend

- Für Balkonkraftwerke gibt es keine EEG-Vergütung – diese Energie ist subventionsfrei! Pro Terawatt installierter Leistung entspricht das 63 Millionen Euro Subventionsersparnis pro Jahr!

Sicher und gefahrlos ist der Anschluss solcher Anlage mit Schukostecker auch heute schon ohne Elektriker möglich. Die BürgerInnen benötigen dafür Rechtssicherheit.

Cemil Degirmenci

Degirmenci Stiftung für erneuerbare Energien, Open-Source und Elektromobilität