(COORECTIV , 13.08.20)

Verkehr, Klimawandel Stolperfallen der Ruhr-Radwende

Das Ruhrgebiet kämpft mit der Verkehrswende. Die Kommunen haben sich ehrgeizige Ziele für ihre Mobilität gesteckt. Aber nicht einmal der konsequente Ausbau von Radwegen klappt. Wie in vielen Städten Deutschlands fehlt es an Personal, politischem Willen und vernünftigen Plänen. Eine Lösung könnte sich aber an den Ruhr-Unis finden. schließen 20 Minuten

von Matthias Bau 13. August 2020

„Die Fahrradhölle hat einen Namen und der ist Bochum“, sagt Ralf Bindel von der örtlichen Radwende-Initiative. „Es gibt nichts, das derart schrecklich ist, als mit dem Fahrrad von einer Ecke der Stadt in die andere zu fahren. Es gibt keine durchgehenden Fahrradverbindungen. Es gibt keine sicheren, komfortablen, schnellen Radwege.“ Ein Flickenteppich aus Fahrradstreifen verteile sich über die Stadt – manchmal nur hundert Meter lang, angsteinflößend schmal – die abrupt im Nichts enden oder auch mal vor einem Stromkasten.

Mit seinem Ärger ist Bindel im Ruhrgebiet nicht allein. Die Hölle findet sich auch woanders. Viele Fahrradverbände der Region verzweifeln an den Zuständen in ihrer Stadt.

„Allen Sonntagsreden zum Trotz – die kommunale Verkehrsplanung ist durch und durch auf das Auto fixiert“, sagt uns ein Stadt- und Verkehrsplaner, der viele Jahre in einer Kommune am Rande des Ruhrgebiets gearbeitet hat und lieber anonym bleiben möchte. „Es gab schlicht keine Kapazitäten bei der Stadt, beim Kreis als Aufgabenträger und beim zuständigen Verkehrsbetrieb, um ambitionierte Ausbauplanungen zu betreiben.“

Die fehlenden Kapazitäten schlagen sich in Zahlen nieder: In Gelsenkirchen zum Beispiel klaffte Ende vergangenen Jahres eine 67,5 Kilometer große Lücke im Fahrradnetz der Stadt. 2011 betrug sie noch 93 Kilometer. Würde die Stadt in diesem Tempo weiterbauen, bräuchte sie 21 Jahre, um alle Netzlücken zu schließen. Instandhaltung und Sanierungen nicht berücksichtigt, denn von den bestehenden Radwegen ist aktuell jeder vierte Kilometer baufällig.

Essen baut bereits seit 23 Jahren: 1997 wurde das Hauptroutennetz für die Zweiräder geplant. Heute sind drei Viertel fertig. Die letzten Lücken sollen bis 2025 geschlossen werden. Was „auch langsam Zeit“ werde, kommentiert Jörg Brinkmann vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) der Stadt. Trotzdem könnte der Zeitplan ambitioniert sein. Die letzten Lücken umfassen 60 Kilometer, wie die Stadt in ihrem Masterplan Verkehr schreibt – das Jahresbudget für das Vorhaben: 500.000 Euro. „Allerdings sind deutlich höhere Investitionen erforderlich, um die baulichen Lücken im Radverkehrsnetz in angemessener Zeit zu beseitigen und dadurch den Radverkehrsanteil weiter zu erhöhen“, heißt es wörtlich in dem Dokument der Stadt.

Zum Vergleich: Auch Bottrop hat ein Jahresbudget von 500.000 Euro für den Radverkehr vorgesehen, wie man auf uns auf Anfrage mitteilt. Damit seien „bis zu 500 Meter an Lückenschluss möglich.“

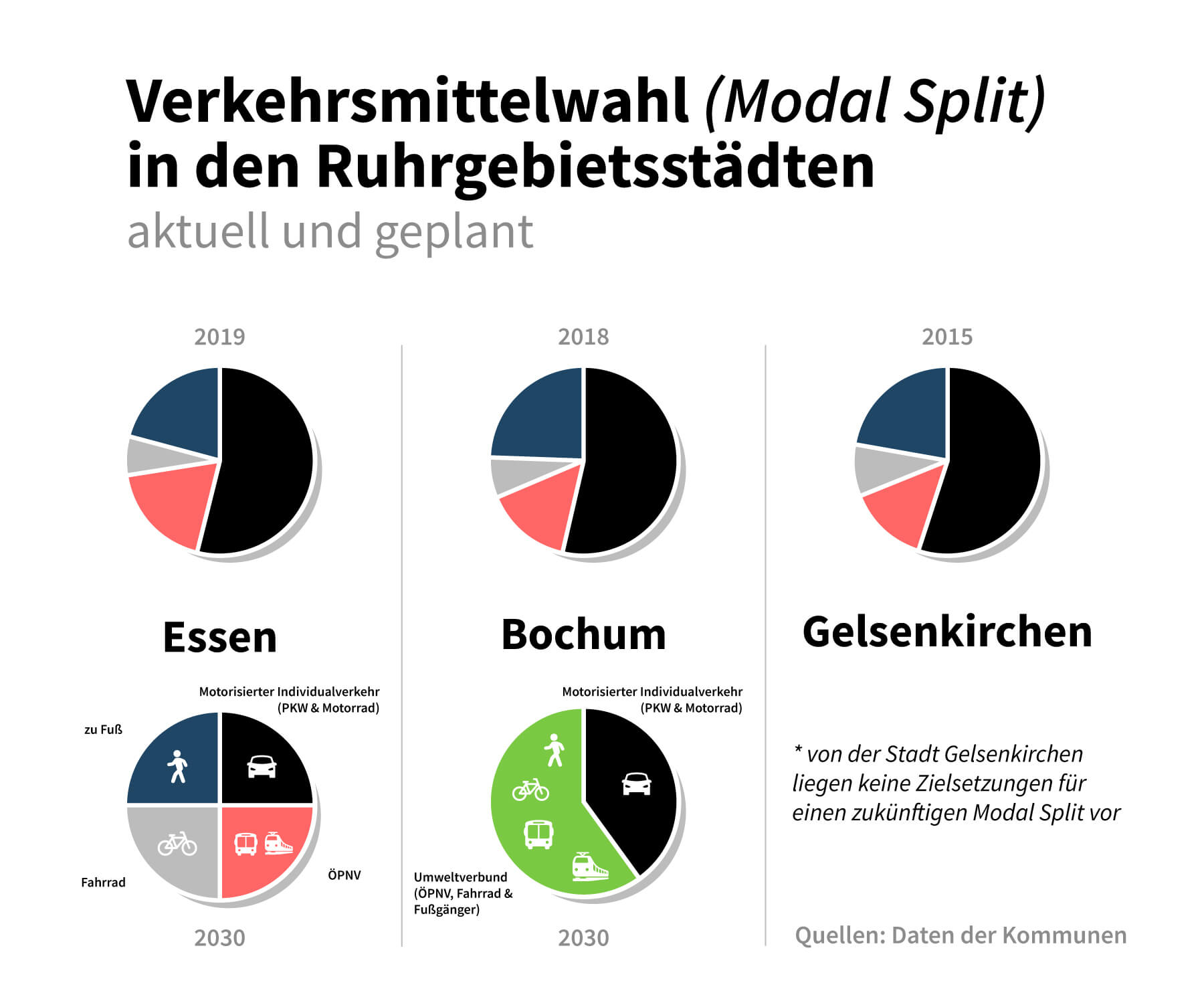

„Wir kannibalisieren uns gegenseitig.“

Für den Radverkehrsanteil haben sich einige Städte hehre Ziele gesetzt: In Bochum sollen bis 2030 60 Prozent aller Wege mit dem Umweltverbund zurückgelegt werden; das heißt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Rad. Essen will bis 2035 sogar 75 Prozent schaffen. Dafür müssten die Essenerinnen und Essener allerdings zwei bis drei Mal häufiger aufs Rad steigen als aktuell und ihre Autofahrten um mehr als die Hälfte reduzieren. Wie so eine Mobilitätsverlagerung zu schaffen ist, haben die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener in einer Umfrage der Stadt sehr konkret beantwortet.

Der Modal-Split-Anteil des städtischen Radverkehrs liegt in Gelsenkirchen derzeit bei neun Prozent, das heißt: Bei etwa jeder zehnten Fahrt kommt der Drahtesel zum Einsatz. Eine Verbesserung dieses Schnitts sollte zumindest nicht am Besitz von Fahrrädern scheitern: Sieben von zehn Gelsenkirchenern haben ein Fahrrad, bei Kindern und Jugendlichen sind es sogar neun von zehn. Woran scheitert es also? Bei der städtischen Befragung erklärte jeder vierte Gelsenkirchener, dass ihn die Infrastruktur einfach nicht zum Fahrradfahren motiviere.

„Die aktuellen Vorschläge aus der Politik sind vor allem im ursprünglichen Sinne nachhaltig, also systemstabilisierend und das ist nun mal die autofixierte Stadtplanung“, sagt uns der Stadtplaner. Jahrelanger Frust klingt aus seinen Worten. „In der von alten, deutschstämmigen Männern bestimmten Politik ahnt man allerdings so langsam, dass man sich vielleicht doch mal um den Nahverkehr kümmern muss und dass das Thema zudem wahlkampfrelevant geworden ist. Aber Ahnung haben selbst die Vertreter der Grünen nicht, sodass man sich mit halbgaren Vorschlägen überbietet, was nun schnell gemacht werden soll.“ Die letzten vorhandenen Planungskapazitäten der Kommune seien dann oftmals damit gebunden, Ideen wieder einzufangen, die entweder kontraproduktiv sind oder ein schlechtes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag haben, erklärt er.

Nach Angaben der Stadt Gelsenkirchen gegenüber CORRECTIV gibt es derzeit gerade einmal drei Planstellen für den Radverkehr innerhalb der Verwaltung. Eine weitere Ausschreibung sei noch offen, ob die Stelle besetzt werden könne, sei ungewiss. „Der Markt ist leergefegt“, sagt ein Mitarbeiter der Stadt. Erschwerend käme die Konkurrenz der Kommunen untereinander um neues Personal hinzu: „Wir kannibalisieren uns im Grunde gegenseitig.“

von Cerrectiv