Seite ist nur nach Anmeldung (als AK-Mitglied) einsehbar

Kategorie: #-Status zur Sichtbarkeit

Balkon-Solar-Initiative — Vorführungen , Schulungen / Workshops / …

Vergangene Veranstaltungen

Bochum wird klimafit — VHS-Veranstaltung

In Bochum findet ab dem 24. März ein klimafit Kurs an der Volkshochschule (VHS) statt.

Das bedeutet:

Sechs Abende geballtes Klima-Wissen, neue Handlungsmöglichkeiten sowie Kontakt zu Expert*innen, Mitstreiter*innen und Ansprechpartner*innen der eigenen Kommune.

Hinter dem Projekt stehen der WWF Deutschland, der Helmholtz-Forschungsverbund REKLIM (Regionale Klimaänderungen und Mensch) und die Universität Hamburg.

In Kooperation mit KlimaDiskurs.NRW e. V.

“Klimafit” richtet sich an alle interessierten und engagierten Bürger*innen, die bei der klimafreundlichen Ausrichtung ihrer Städte und Gemeinden mithelfen möchten.

Sie werden zu Multiplikator*innen ausgebildet, die nach den von Expert*innen durchgeführten Veranstaltungen wissen, wie sich der Klimawandel in der Region auswirkt, welche Maßnahmen die Kommune zur Klimaanpassung plant und was Sie selbst zum Klimaschutz beitragen können.

Ausgehend von den wissenschaftlichen Grundlagen bis hin zu konkreten Anregungen für das eigene und gemeinsame Handeln, macht “Klimafit” an sechs Abenden fit für einen effektiven Klimaschutz vor Ort.

Zwei der Termine finden Online in Form von Expert*innen-Dialogen statt.

Der WWF Deutschland und der Helmholtz-Forschungsverbund Regionale Klimaänderungen (REKLIM) haben den Kurs entwickelt. Gefördert wird das Projekt von der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Die erfolgreiche Teilnahme wird am Kursende mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Kursnr.: VHS : E20006 (Vorträge)

Beginn: Do., 24.03.2022, 18:00 – 21:00 Uhr

Dauer: 6

Kursort: VHS im BVZ, Raum 040

Entgelt: 20,00 € (ermäßigt 12,00 €)

weitere Termine

Datum Uhrzeit Ort

DO 24.03.2022 18:00 – 21:00 Uhr Gustav-Heinemann-Platz 2-6, VHS im BVZ, Raum 040

DO 07.04.2022 18:00 – 21:00 Uhr Gustav-Heinemann-Platz 2-6, VHS im BVZ, Raum 040

DO 28.04.2022 18:00 – 19:30 Uhr vhs.cloud 05.05.2022 18:00 – 21:00 Uhr Gustav-Heinemann-Platz 2-6, VHS im BVZ, Raum 040

MI 18.05.2022 18:00 – 19:30 Uhr vhs.cloud

DO 09.06.2022 18:00 – 21:00 Uhr Gustav-Heinemann-Platz 2-6, VHS im BVZ, Raum 040

weitere Links :

- Link zum Flyer bei der VHS : hier

- Link ins VHS – Programm : hier

- Erste weiterführende Informationen finden Sie auch auf unserer Projektseite: www.klimafit-kurs.de

- Zur Kursanmeldung geht es hier: Bochum wird klimafit!

Weitere Veranstaltungen zum Thema

- MI 09.03.22 : 18h online , wattbewerb.de : Balkon-Photovoltaik (Teil 2): für Fortgeschrittene

- DI 15.03.22 : 19h online, wattbewerb.de : Vortrag: Energiewende kann jetzt jedeR – Wie plane ich eine Photovoltaikanlage

- FR 25.03.22 : ab 14h ; vor BergbauMuseum : Vorführung / Erklärung Balkon-SolarModule : hier

- MI 30.03.22 : 18h ; online , wattbewerb.de : Stecker-Solar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose

- DI 26.04.22 : 17h ; Onlinekurs VHS BO E48832 : Solarstrom und Batteriespeicher : hier

- DI 03.05.22 : 17h ; Onlinekurs VHS BO E48831 : Solarstrom vom Balkon : hier

- DI 17.05.22 : 17h : Onlinekurs: VHS BO Wie dämme ich mein Haus umweltfreundlich? : hier

2. März 1972 – Club of Rome stellt Studie “Grenzen des Wachstums” vor — WDR-Zeitzeichen

(02.03.22 , wdr.de ) , Original : hier — weitere Links siehe unten

Wann werden die Ressourcen der Erde nicht mehr ausreichen für die Bevölkerung des Planeten? Diese Frage will der Club of Rome wissenschaftlich klären lassen. Das Ergebnis sorgt 1972 für einen weltweiten Schock – allerdings kaum zu einer Verhaltensänderung der Menschheit.

Gerade einmal 100 Jahre geben die beauftragten Forscher am Massachusetts Institute of Technology (MIT) der Erde noch, bevor es zu einem ökonomischen und ökologischen Kollaps kommen könnte.

Der Grund: Die Industrienationen verbrauchen zu viele Rohstoffe für ihren stetig steigenden Wohlstand. Zugleich wächst die Bevölkerung ständig, immer mehr Menschen müssen sich die begrenzten Ressourcen teilen. Audio starten, abbrechen mit Escape

“Club of Rome” zeigt die Grenzen des Wachstums auf (am 02.03.1972)

WDR ZeitZeichen. 02.03.2022. 14:54 Min.. Verfügbar bis 02.03.2099. WDR 5.

Diese Studie war ein Schock – einerseits. Andererseits: Der “homo sapiens” ist nicht besonders klug mit der Erkenntnis umgegangen, die vor 50 Jahren vom Club of Rome veröffentlich wurde: dass Wachstum auf Kosten der natürlichen Ressourcen des Planeten nicht dauerhaft funktionieren kann.

Mehr Wohlstand durch Wachstum?

Damit bezweifelt der am 2. März 1972 vorgestellt Bericht “Die Grenzen des Wachstums” die grundlegenden Annahmen der westlichen Wirtschaftspolitik. “Mehr Wachstum erhöht den Wohlstand für alle” könnte laut den MIT-Wissenschaftlern bald an Grenzen stoßen.

“Wir haben ein Wohlstandsniveau erreicht, das die Saat der Zerstörung in sich trägt und eine völlige Neuordnung der sozialen, politischen und sonstigen Verhältnisse in der Welt erforderlich macht”, erklärt Alexander King seinerzeit. Der Chemiker gehört zum 1968 gegründeten Club of Rome, ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern, Humanisten und Industriellen.

Die Zukunft der Menschheit

Die Mitglieder treibt nichts Geringeres als die Frage nach der Zukunft der Menschheit um. Doch ohne Fakten keine Antworten. Die soll der Ökonom Dennis Meadows und seine Kolleg:innen am MIT mittels einer Computersimulation liefern.

Die Volkswagenstiftung finanziert die Studie. In die komplexe Modellrechnung fließen die damals bekannten Daten zum Bevölkerungswachstum, zu Industrialisierung, Unterernährung, Rohstoffausbeutung und der Zerstörung von Lebensraum ein – und werden in Beziehung gesetzt.

“Ein hohles und irreführendes Werk”

Die dabei errechnete Prognose über “Die Grenzen des Wachstums” sorgt für Aufruhr: “Weltuntergangs-Vision aus dem Computer”, schreibt der Spiegel. Die New York Times lässt die Studie auf einer ganzen Seite auseinander nehmen und nennt sie “ein hohles und irreführendes Werk.”

Neben der Kritik gibt es viel Zuspruch. Das schmale Buch ist in einfacher Sprache geschrieben, damit ist es auch für Nicht-Wissenschaftler gut verständlich. “Die Grenzen des Wachstums” und seine regelmäßig aktualisierten Nachfolger werden in 30 Sprachen übersetzt und zählen zur Standard-Umweltliteratur des 20. Jahrhunderts.

Wenig gelernt in 50 Jahren

Dennoch wird zu wenig getan, um die darin vorhergesagte Katastrophe abzuwenden. “Die Trends haben sich fortgesetzt, sie haben sie sogar noch beschleunigt”, sagt Mojib Latif, Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome.

Das beste Beispiel dafür sei der Klimawandel. “Wir sehen weltweit, was es bedeutet, wenn sich das Klima immer weiter erwärmt”, so Latif mit Blick auf Wetterextreme und steigende Meeresspiegel. “All das wird sich fortsetzen, wenn wir nicht schleunigst die Umkehr einleiten.”

(02.03.22 , sr ) , Original : hier

Anfang der 1970er Jahre, noch spricht kaum jemand von versiegenden Rohstoffen, Waldsterben oder gar Klimakatastrophe. Doch schon vor der ersten Ölpreiskrise 1973 weist der Club of Rome auf die missliche Lage der Menschheit hin. 1972 erscheint sein bahnbrechender Bericht, der uns “Die Grenzen des Wachstums” aufzeigt.

Seit seiner Veröffentlichung sind von diesem Buch über 30 Millionen Exemplare in 30 Sprachen verkauft worden. Zum ersten Mal wurden Computersimulationen eingesetzt, um die zentrale Frage der Weltwirtschaft zu stellen: Wann werden die Erde und ihre natürlichen Ressourcen nicht mehr ausreichen für die Bevölkerung?

Der gemeinnützige und internationale Club of Rome, 1968 gegründet um sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einzusetzen, hatte die Studie in Auftrag gegeben. Forscher am Massachusetts Institute of Technology kamen zu dem Ergebnis, dass innerhalb von 100 Jahren ökonomischer und ökologischer Kollaps drohen. Doch davon unberührt wuchsen in der Folge die Weltbevölkerung, Industrialisierung, Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelproduktion und Ressourcenerschöpfung.

“Die Grenzen des Wachstums” und seine regelmäßig aktualisierten Nachfolger sind Teil des Kanons der großen Umweltliteratur des 20. Jahrhunderts. Dennoch hat die Öffentlichkeit wenig getan, um die darin vorhergesagte Katastrophe abzuwenden.

Von Veronika Bock und Ulrich Biermann

(02.03.22 , tagesschau.de ) , Original : hier

“Die Grenzen des Wachstums” Als der Club of Rome erstmals warnte

Vor 50 Jahren veröffentlichte der Club of Rome den Bericht “Die Grenzen des Wachstums”. Der erste umfassende, wissenschaftlich fundierte Report zur Zukunft der Erde warnte vor einer nur auf Wachstum ausgelegten Welt. Von Tjada Huchtkötter, SWR

Am 2. März 1972 veröffentlichte der Club of Rome einen Bericht mit dem Titel “Die Grenzen des Wachstums”. Er basierte auf den Ergebnissen eines neuartigen Forschungsprojekts: Unter Leitung des Ökonomen Dennis Meadows hatte ein 17-köpfiges Forschungsteam in den USA am Massachusetts Institute of Technology (MIT) aufwendige Computersimulationen durchgeführt. Von der Volkswagenstiftung mit 800.000 Dollar finanziert, untersuchten sie, wie sich fünf Trends gegenseitig über die Zeit beeinflussen würden: Industrialisierung, Bevölkerungswachstum, Unterernährung, nicht erneuerbare Ressourcen sowie Umweltschäden. 08.05.2012 Club of Rome stellt neue Studie “2052” vor Die Anfänge des Schrumpfens 1972 rüttelte der Club of Rome mit seiner Studie “Die Grenzen des Wachstums” einen im Dauerboom schwelgenden Westen auf.

Globale Katastrophe bis spätestens 2100

Ziel dieses Berichts war es weniger, Prognosen für die Zukunft zu geben. Vielmehr wollten die Forschenden verstehen, welche Dynamiken durch exponentielles Wachstum und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Trends entstehen könnten. Dafür entwickelten sie zehn Szenarien, die jeweils auf etwas anderen Annahmen beruhten. Bei den Hochrechnungen wurde sehr deutlich: Ein “Weiter so” würde es ohne massive Krisen nicht geben können.

Wenn die Menschheit unverändert weiterleben würde wie bisher, so die Studie, wäre mit einem starken Anstieg der Weltbevölkerung zu rechnen. Die Rohstoffvorräte würden in wenigen Jahrzehnten zur Neige gehen, oder ihre Förderung könnte so kostspielig werden, dass sich der Abbau nicht mehr lohne. Die lange stark wachsende Industrie würde dann einbrechen, Umweltverschmutzung den Zusammenbruch weiter beschleunigen. Bis spätestens 2100 wäre eine Katastrophe für die Weltgesellschaft unvermeidbar.

Eine solche Entwicklung könne auch nicht durch technischen Fortschritt aufgehalten werden, ergab der Bericht “Die Grenzen des Wachstums”. Technischer Fortschritt könnte zwar die Zeit bis zu einem Zusammenbruch verlängern; er würde die Grenzen des Wachstums aber nur ein Stück verschieben und nicht aufhalten. Technische Innovation, folgerte der erste Bericht an den Club of Rome, müsse zwingend mit sozialen und politischen Maßnahmen verbunden werden, um weltweit zu einem ökologischen wie sozialen Gleichgewicht zu kommen.

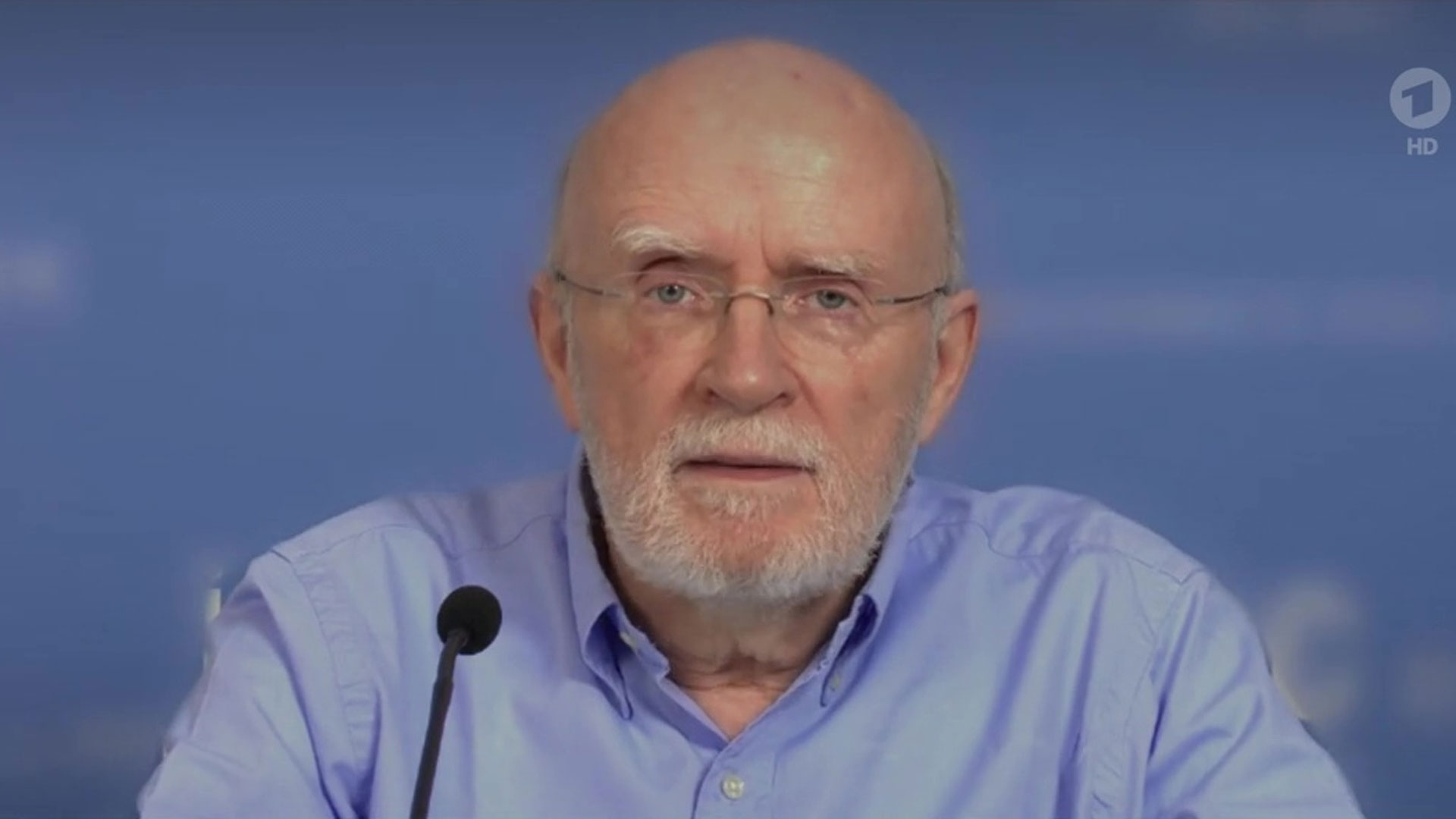

Der Ökonom Dennis Meadows, hier ein Foto von 1998, leitete das 17-köpfige Team, das den Bericht “Grenzen des Wachstums” anfertigte. Bild: picture-alliance / dpa

“Faktor Mensch” nicht genug berücksichtigt?

Obwohl Meadows und sein Team transparent arbeiteten, die Grenzen ihrer Hochrechnungen offenlegten und die Lückenhaftigkeit ihrer Berechnungen betonten, stieß “Die Grenzen des Wachstums” auch auf massive Kritik. So sei das menschliche Verhalten als wichtiger Faktor eines solchen Modells nicht genügend mit einbezogen worden. Die Grundausrichtung der damaligen Studie wurde dennoch seit 2008 mehrmals wissenschaftlich als richtig bestätigt, zuletzt 2020.

In der Folge wurde der erste Bericht an den Club of Rome aus dem Jahr 1972 zweimal aktualisiert und fortgeschrieben: 1992 und 2012. Die Studie war Auftakt für weitere wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit den Konsequenzen des Wachstums innerhalb der planetaren Grenzen. Christian Berg vom deutschen Club of Rome analysiert in seinem 2020 erschienenen Buch “Ist Nachhaltigkeit utopisch?” viele Hürden für nachhaltiges Handeln wie falsche Marktanreize, Politikversagen, moralische Defizite oder Systemträgheiten. Er zeigt, wie diese durch andere Denk- und Verhaltensweisen überwunden werden könnten. Andere greifen einzelne Aspekte des damaligen Berichts auf und analysieren spezielle Probleme wie die prekäre Lage der Ozeane und Wälder. 02.03.2022 Debatte über Wachstum Wie sich Wirtschaft wandeln könnte Kann die Wirtschaft immer weiter wachsen?

Ausgangspunkt vieler neuer Ideen

In Volkswirtschaftslehre und Soziologie hat sich eine Beschäftigung mit den Möglichkeiten und Bedingungen einer Postwachstumsgesellschaft etabliert. Basierend auf den Gedanken des Berichts von vor 50 Jahren stellt sich seither die Frage, ob es überhaupt noch Wachstum geben darf, ob nicht auch wirtschaftliche Schrumpfprozesse mit einem guten Leben vereinbar sein können. Und wenn Wachstum: Was darf wachsen und was nicht?

Fossile Energien wie Kohlestrom gelten als Auslaufmodelle, erneuerbare Energien, grüner Wasserstoff als zukunftsträchtig. Wenn es überhaupt Wachstum geben kann ohne absehbare Katastrophe, dann nur ein Wachstum innerhalb klarer nachhaltiger Grenzen, so viel scheint sicher.

Bericht verstärkte Entwicklung der Gesellschaft

Seit Ende der 1960er-Jahre waren Unmut und Skepsis gegenüber ungebremstem Wirtschaftswachstum auf Kosten von Umwelt und menschlichen Lebensgrundlagen gestiegen. Der Bericht an den Club of Rome kam damals genau zur richtigen Zeit, fundierte den Unmut in der Gesellschaft wissenschaftlich und bestärkte den bis heute anhaltenden Wunsch, etwas verändern zu wollen.

Nicht zufällig entstanden dann in den 1970er-Jahren Organisationen wie Greenpeace und der Bund für Umwelt und Naturschutz BUND oder auch ab 1972 der Prozess innerhalb der Vereinten Nationen, der Arten- und Klimaschutz international thematisiert. Das führte etwa 1983 zur Weltkommission Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Bericht), später zu den Milleniums-Entwicklungszielen der UN oder auch zum Pariser Klimaabkommen.

Auch heute, 50 Jahre und viele Umweltkonferenzen später, klingt die damalige Empfehlung sehr aktuell: Um eine Katastrophe zu vermeiden, muss es der Menschheit gelingen, ein ökologisches und wirtschaftliches Gleichgewicht herzustellen und anstatt am Prinzip des “Weiter so” festzuhalten, die Transformation hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsordnung zu schaffen. Meadows und sein Team waren sich schon vor 50 Jahren sicher: Je früher die Menschheit das begreifen und handeln würde, desto wahrscheinlicher könnte sie einen Kollaps verhindern.

Weitere Links

- (wikipedia) , Die Grenzen des Wachstums

- (clubofrome.de) Aktuelle Forschung bestätigt Club of Rome-Studie “Grenzen des Wachstums” Wie lange ist eine nachhaltige und inklusive Zukunft noch möglich?

- (deutschlandfunk.de) 50 Jahre Club of Rome“-Bericht„Die Grenzen des Wachstums“ markiert Startpunkt der modernen Ökobewegung

- (forschung-und-lehre.de) , “Die Grenzen des Wachstums” Radikale Probleme brauchen nur selten radikale Lösungen ; Vor 50 Jahren erschien der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Was seitdem geschah und noch aussteht.

- (wwf.de) , „The Limits to Growth“: Vor uns die Sintflut — Der Ökoklassiker

- (jungefreiheit.de) , Oft zitiert und oft daneben — „Die Grenzen des Wachstums“ und die grenzenlose Ignoranz

- (utopia.de) , Die Studie “Die Grenzen des Wachstums” entwarf vor fast 50 Jahren ein düsteres Bild für die Zukunft der Menschen. Was seitdem geschehen ist, liest du hier.

- (nachhaltigkeit.info ) , Meadows u.a.: Grenzen des Wachstums. Das 30-Jahre-Update, 2006

- (3sat.de ) , “Kulturzeit extra: Mensch, Erde – was tun?”: Interview mit Frank Schätzing

- Vor 50 Jahren legte der Bericht des Club of Rome über die “Grenzen des Wachstums” weltweit die Dringlichkeit eines Systemwandels offen. Warum wurde im vergangenen halben Jahrhundert die Mahnung so wenig beachtet? Vivian Perkovic spricht darüber mit Bestseller-Autor Frank Schätzing, der 2021 in seinem Buch fragte: “Was, wenn wir einfach die Welt retten?”

Wir müssen nicht ‘das Klima’ retten, sondern uns — neuer IPCC-Bericht

(28.02.22, tagesschau.de) , Original : hier

Weitere Links zum IPCC … (kleine Presseschau)

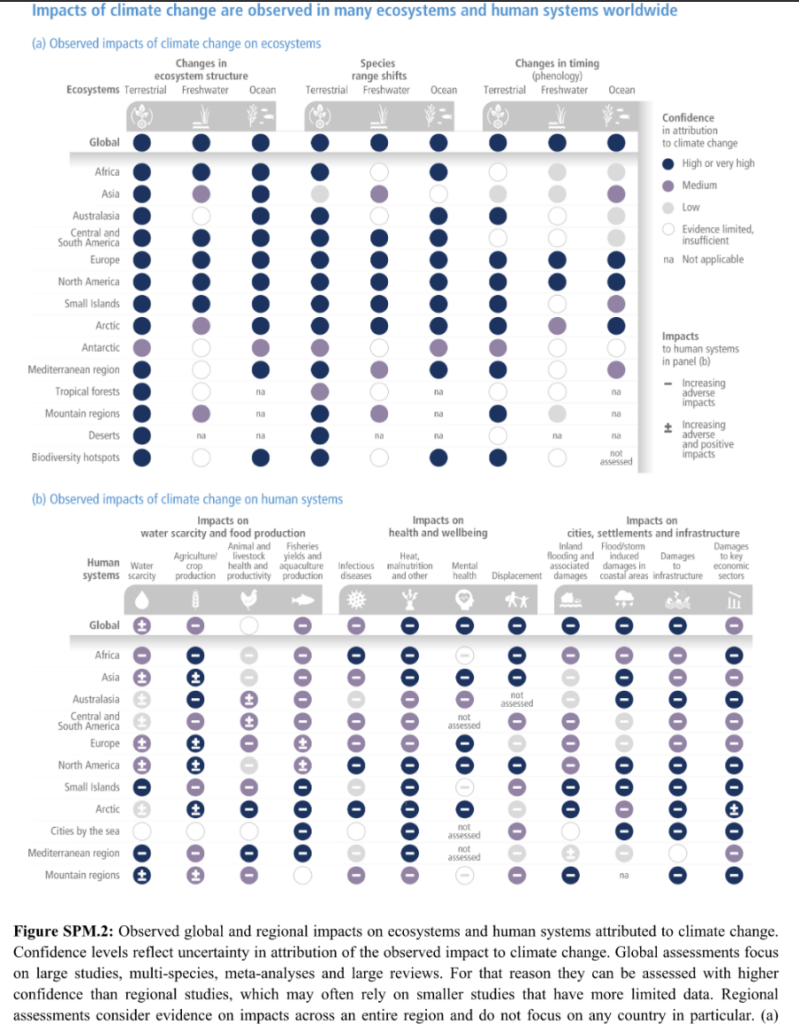

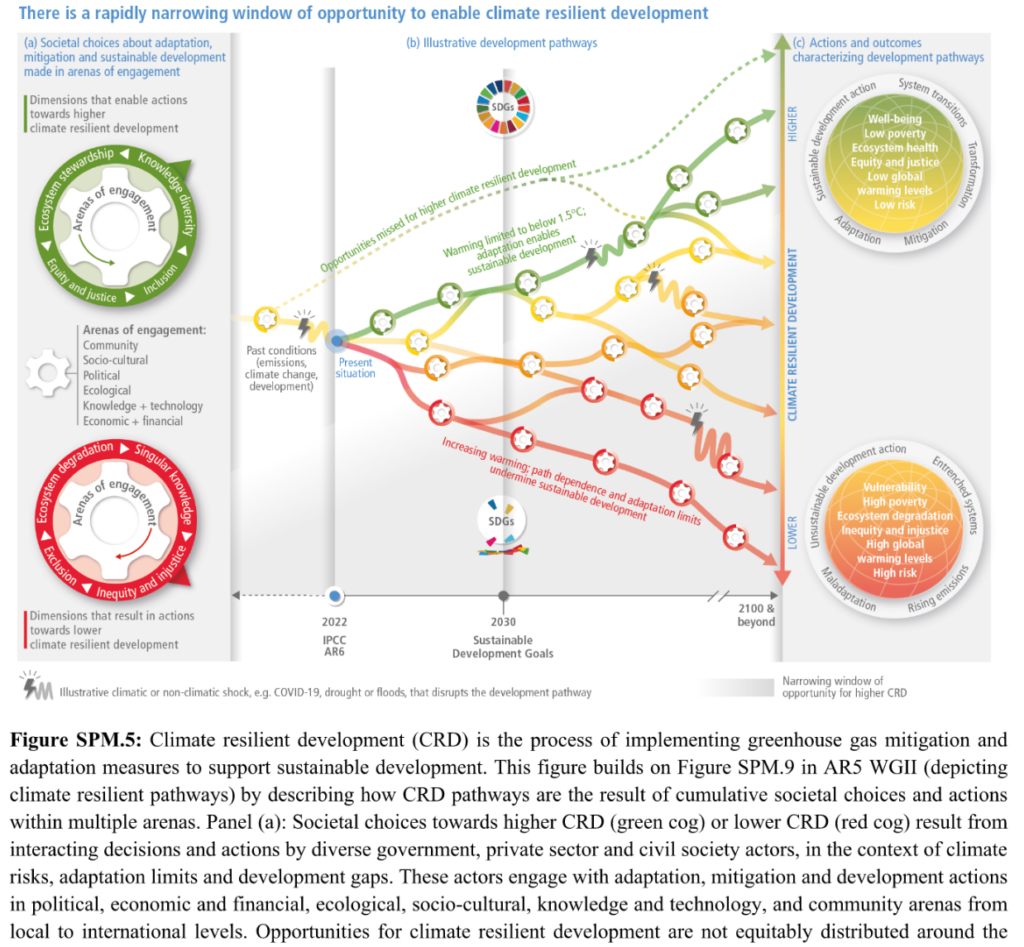

- (28,02.22 , ipcc ) , Sixth Assessment Report , The Working Group II contribution was released on 28 February 2022.

- Seite mit allen Report-Varianten : hier , Deutsche Seite : hier

- Download 37 Seiten Pdf – Englisch

- Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle

- Deutsch :

- Sechster IPCC-Sachstandsbericht (AR6) , Beitrag von Arbeitsgruppe II: Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit ; Hauptaussagen aus der Zusammenfassung für die politische Entscheidungsfindung (SPM) B. Beobachtete und projizierte Folgen und Risiken

- Presseinformationen anlässlich Veröffentlichung

- Aufbau von IPCC-Berichten

- Deutsch :

- (28.02.22) tagesschau.de Der Weltklimarat (IPCC) stellt heute den zweiten Teil seines sechsten Sachstandsberichts zu den Folgen des Klimawandels für Mensch und Natur vor.

- (28.02.22 , taz.de ) , IPCC-Bericht im Detail: Die elf Gebote :

Der Weltklimarat legt seinen zweiten Bericht vor: Alle sind betroffen, die Verluste schon groß, Hilfe ist noch möglich, aber Zeit wird knapp.- Der Weltklimarat IPCC hat am Montag den Bericht der Arbeitsgruppe II zu den Auswirkungen der Klimakrise und zur Anpassung an diese Veränderungen veröffentlicht. Es ist der zweite Teil des aktuellen 6. Sachstandsberichts. Hier sind einige der zentralen Aussagen im Überblick:

- – Der menschengemachte Klimawandel hat bereits weit verbreitete negative Auswirkungen auf Menschen und Natur bewirkt, die die Anpassungsfähigkeit überschreiten. Manche Veränderungen sind unumkehrbar.

- – Alle Weltgegenden sind betroffen. Besonders verwundbar sind Regionen in West-, Ost- und Zentralafrika, Mittel- und Südamerika und Südasien, kleine Inseln und die Arktis.

- – 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leiden unter regelmäßiger schwerer Wasserknappheit, dabei ist der Klimawandel ein zusätzlicher Faktor zu anderen Treibern.

- Der Weltklimarat IPCC hat am Montag den Bericht der Arbeitsgruppe II zu den Auswirkungen der Klimakrise und zur Anpassung an diese Veränderungen veröffentlicht. Es ist der zweite Teil des aktuellen 6. Sachstandsberichts. Hier sind einige der zentralen Aussagen im Überblick:

- (28.02.22 , Spiegel.de ) , Vier minus für die Bundesregierung ; »Es ist alles gesagt – jetzt zählen Handlungen«: Umwelt- und Klimaschützer reagieren auf den neuen Weltklimabericht. Auch die Bundesregierung bleibe weit hinter ihrer eigenen Ambition zurück.

- (28.02.22, spiegel.de ) , »Wir haben nur ein kleines Zeitfenster« »Wir sind in Deutschland schlecht auf Extremwetter vorbereitet«: Der Weltklimarat warnt vor den Folgen des Klimawandels. Noch könnte die Anpassung von Städten und Küsten an Extremwetter viele Menschen retten.

- »Es gibt keinen Kontinent, der verschont bleibt« Betroffen sind sogenannte Erwärmungshotspots wie West- und Zentralafrika, Lateinamerika, asiatische Länder, darunter Indien, ….

- Seinen ersten Report veröffentlichte der von der Uno eingesetzte Weltklimarat (IPCC) im Jahr 1990. Damals ging es vor allem um die Fragen, wie sich das Klima verändert und inwiefern der Mensch dafür verantwortlich ist. Mittlerweile erscheint der sechste Sachstandsbericht. IPCC ist die Abkürzung für »Intergovernmental Panel on Climate Change«, übersetzt: Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen. Der fünfte Sachstandsbericht erschien 2013/2014.

- Für die ersten beiden Teilberichte des aktuellen IPCC-Reports werteten die Forscher Tausende Klimastudien aus. Die Datenmenge ist so hoch, dass der Uno-Weltklimarat den Stand der Klimaforschung in drei Arbeitsgruppen abhandelt – in dem im August veröffentlichten Abschlussbericht geht es nur um die »naturwissenschaftlichen Grundlagen«, im nun veröffentlichen zweiten Teil geht es um die Folgen des Klimawandels und der Anpassung. Ein Dritter folgt in diesem Jahr noch zur Reduktion von Treibhausgasen. Der Synthesebericht soll Ende September 2022 vorliegen.

- (28.02.22 , zeit.de) , IPCC-Bericht: Der Menschheit läuft die Zeit davon Der Krieg in der Ukraine zeigte sich auch während der Verhandlungen zum neuen Klimabericht. Der mahnt die Welt, dringend zu handeln. Wie ist die Lage und was ist zu tun?

- (28.02.22 , wirschaftswoche.de ) , IPCC-Bericht des Weltklimarates Der Klimawandel kommt im deutschen Alltag an. Der IPCC-Bericht macht deutlich, dass die Erderwärmung unvermeidbare Fortschritte macht.

- Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Weltklimarat IPCC stellen ihren jüngsten Bericht vor: Darin werden unvermeidliche Fortschritte der Erderwärmung umrissen. Die Erkenntnis: Deutschland wird sich auf mehr Hochwasser, Hitze und Dürren einstellen müssen.

Bericht des Weltklimarates Klimawandel “eindeutig” Gefahr für die Menschheit

“Wir müssen nicht ‘das Klima’ retten, sondern uns” – so bringt ein Wissenschaftler auf den Punkt, was im neuen IPCC-Bericht steht. Wenn nicht bis Ende des Jahrzehnts Entscheidendes passiere, sei es zu spät. Von Werner Eckert, ARD-Studio Mainz

“Der Bericht ist ein Atlas des menschlichen Leidens und eine vernichtende Anklage fehlenden politischen Willens”, sagt UN-Generalsekretär Antonio Guterres – und beim Thema Klimawandel wird seine Verzweiflung immer deutlicher. Ihre Arbeit ist ein Beitrag zum sogenannten sechsten Sachstandsbericht des Weltklimarates IPCC.

Alle sechs bis sieben Jahre fasst der Weltklimarat das aktuelle Wissen zur Klimakrise zusammen. Dafür ist er von den Staaten der Weltgemeinschaft gegründet worden. Die Politiker wollten eine verlässliche Grundlage für Entscheidungen.

Zehntausend Studien

Derzeit wird der sechste Sachstandsbericht herausgegeben. In mehreren Teilen. Heute erscheint der zweite Teil zu den Folgen des Klimawandels und den Möglichkeiten der Anpassung. Rund 300 Hauptautoren haben dafür mehr als zehntausend Studien zusammengefasst. Die Entwürfe zum eigentlichen, wissenschaftlichen Report werden in mehreren Runden überarbeitet. Dabei kann praktisch jeder weltweit seine Einwände oder Ergänzungen einbringen. Am Ende steht ein großes akademisches Werk. Daraus wurde in den vergangenen beiden Wochen eine kurze Zusammenfassung für Politiker erarbeitet. 28.02.2022 IPCC veröffentlicht Bericht “Gibt nur begrenzten Zeitraum” Der Weltklimarat stellt heute einen weiteren Bericht über die Folgen der Erderwärmung vor.

Risiken größer als gedacht

Dabei arbeitet die Wissenschaft mit den Staaten zusammen – ein politischer Vorgang. Teilnehmer berichten, dass erneut um die historische Verantwortung der Industriestaaten für den Klimawandel gestritten wurde. Für viel Aufsehen hat aber auch die Nachricht gesorgt, dass sich ein russischer Vertreter im IPCC für den Krieg in der Ukraine entschuldigt hat.

Die Risiken sind größer als bisher angenommen, sagt Professor Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe, die den Bericht verantwortet. Bis zum Ende des Jahrzehnts müsse Entscheidendes passieren, sonst sei das Zeitfenster geschlossen. Erstmals bezeichnet der IPCC es als “eindeutig”, dass der Klimawandel eine Gefahr für das Wohl der Menschheit und des Planeten ist. 14.02.2022 Weltklimarat tagt “Nie stand mehr auf dem Spiel” Zum Auftakt der Beratungen des Weltklimarats hat der Chef des Gremiums eine deutliche Warnung ausgesprochen.

Bis zu 50 Prozent der Systeme brauchen Schutz

Neu ist auch, dass der Bericht auch den Zusammenhang zwischen Klimawandel, Biodiversität und Gesellschaft ausleuchtet. Er betont, dass 30 bis 50 Prozent der Ökosysteme, also der Land- und Meeresflächen sowie der Frischwasserressourcen, vor starken menschlichen Eingriffen geschützt werden müssten. Die Natur brauche diesen Freiraum, um sich an die Erderwärmung anzupassen und langfristig weiter CO2 auffangen zu können. Derzeit sind 15 Prozent der Land- und acht Prozent der Wasserflächen geschützt. 09.08.2021 Neuer Weltklimabericht Schnellere Erwärmung, extremere Wetter Der neue Weltklimabericht stellt fest: Der Klimawandel kommt noch schneller, als befürchtet, und das hat Folgen.

Afrika, Asien und Lateinamerika

Hitze, Dürren und Überschwemmungen – die Hauptrisiken in Folge des Klimawandels. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung (3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen) sind potentielle Opfer dieser Krise. Ihre Existenz ist ohnehin gefährdet, und sie haben kaum Möglichkeiten, den zusätzlichen Stress durch die Folgen abzufangen.

Betroffen sind vor allem Afrika, Asien, Lateinamerika, die kleinen Inselstaaten und die Arktis. Betroffen sind aber auch die Bewohner von Großstädten weltweit. Eine Rolle spielt dabei der Wohlstand: In den ärmeren Staaten haben die Menschen ein 15 Mal höheres Risiko, durch eine Flut, eine Dürre oder einen Sturm zu sterben als in Gebieten mit hohem Wohlstand.

Professor Jörg Birkmann von der Uni Stuttgart, einer der Hauptautoren, merkt dazu an, dass die Industriestaaten ab 2020 den Ärmeren mit jährlich 100 Milliarden Dollar (ca. 90 Milliarden Euro) helfen wollten. Eine Summe, die bis heute nicht zusammengekommen ist. Allein die Schäden an der Ahr in Deutschland summierten sich auf 30 Milliarden Euro. Kommentar 14.11.2021 COP26-Abschlusserklärung Nicht die schlechteste Klimakonferenz Die Abschlusserklärung von Glasgow macht deutlich: Das Zeitalter der fossilen Energie geht zu Ende.

Ab 1,5 Grad steigen die Risiken extrem an

An vielen Stellen betont der Bericht, dass jenseits von 1,5 Grad Erwärmung die Risiken extrem ansteigen. Die maximale tägliche Regenmenge in Deutschland etwa verändert sich dann nur moderat. Bei drei Grad Erwärmung dagegen wären weite Teile betroffen. Auch die Zahl der heißen Tage steigt dann vor allem entlang des Oberrheins drastisch an. Die Zahl der Hitzetoten wird bei drei Grad doppelt bis dreimal so hoch sein wie bei 1,5 Grad. Dürreschäden in der Landwirtschaft können zwar zunächst durch Bewässerung gemildert werden, aber bei drei Grad höheren Temperaturen begrenzt Wassermangel diese Möglichkeit.

Folge wären Wanderungen

Weltweit sinkt schon bei 1,5 Grad Erwärmung der Mais-Ertrag. Bei zwei Grad wird es in vielen Gegenden – vor allem der Tropen – nicht mehr möglich sein, genügend Grundnahrungsmittel zu erzeugen. Derzeit gibt es keine Möglichkeit, sich an diese Veränderungen anzupassen.

Das wird zu Wanderungen führen, rechnet der Bericht vor. Bei 1,7 Grad Erwärmung könnten 17 bis 40 Millionen Menschen südlich der Sahara ihre Heimat verlassen müssen, bei 2,5 Grad könnten es schon 56 bis 86 Millionen sein. Die Migranten bleiben allerdings meist in der Region. 14.11.2021 Nach dem Weltklimagipfel “Der Weg ist jetzt vorgezeichnet” Die Reaktionen auf die Abschlusserklärung des Klimagipfels fallen sehr unterschiedlich aus.

Risiko von Fluten steigt

Der steigende Meeresspiegel gefährdet zunehmend Küstenregionen. Die Wahrscheinlichkeit für ein Flutereignis, das bisher nur alle 100 Jahre einmal vorkommt, steigt um 20 Prozent schon bei nur 15 Zentimeter höherem Wasserstand. Und sie verdoppelt sich, wenn 75 Zentimeter erreicht werden, was bis zum Ende des Jahrhunderts durchaus möglich ist.

Je höher die Durchschnittstemperatur steigt, desto mehr Anpassungsmaßnahmen werden erforderlich. Die meisten davon sind regional und auch bekannt: Hitzeschutz- und Starkregen-Pläne in den Städten etwa. Aber die Wissenschaft macht auch darauf aufmerksam, dass jede Anpassung Grenzen hat. Bei Temperaturen über 50 Grad, wie sie in Australien, dem Nahen und Mittleren Osten und auch in Teilen Nordamerikas immer häufiger werden, ist kein dauerhaftes Leben möglich. Auch die Kombination aus Hitze und Überflutung wie zum Beispiel in Bangladesch gefährdet Lebensräume. 10.11.2021 Vorlage auf Klimagipfel “Zu schwach für einen Durchbruch” Der erste Entwurf einer Abschlusserklärung der Weltklimakonferenz enthält wenig Konkretes.

Ende der fossilen Energien und der Waldzerstörung

In der Tat ist die Sprache der Wissenschaft sehr deutlich in diesem neuen Bericht. Es gibt praktisch keine Erkenntnislücken. Auf den Punkt bringt es der Kommentar von Professor Eckart von Hirschhausen: “Wir müssen nicht ‘das Klima’ retten, sondern uns.”

Dabei ist entscheidend, den Klimawandel zunächst selbst zu bekämpfen und zu limitieren. Das heißt vor allem: raus aus den fossilen Energien und ein Ende der Waldzerstörung. Erst dann werden die Folgen überhaupt beherrschbar bleiben und Anpassung überhaupt möglich sein. Anpassung ist aber immer auch an finanzielle Ressourcen gekoppelt.

Wegweisend ist auch die Verbindung vieler verschiedener Themen im aktuellen Bericht. Allerdings ist das sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche. Denn wenn alles mit allem zusammenhängt, ist es mit einfachen Eingriffen nicht getan. Zum Beispiel: Die Deiche gegen steigende Fluten zerstören Küsten-Ökosysteme. Diese hohe Komplexität kann leicht zu Mutlosigkeit und Inaktivität führen. Das Gegenteil davon aber ist erforderlich: Mut und Handeln.

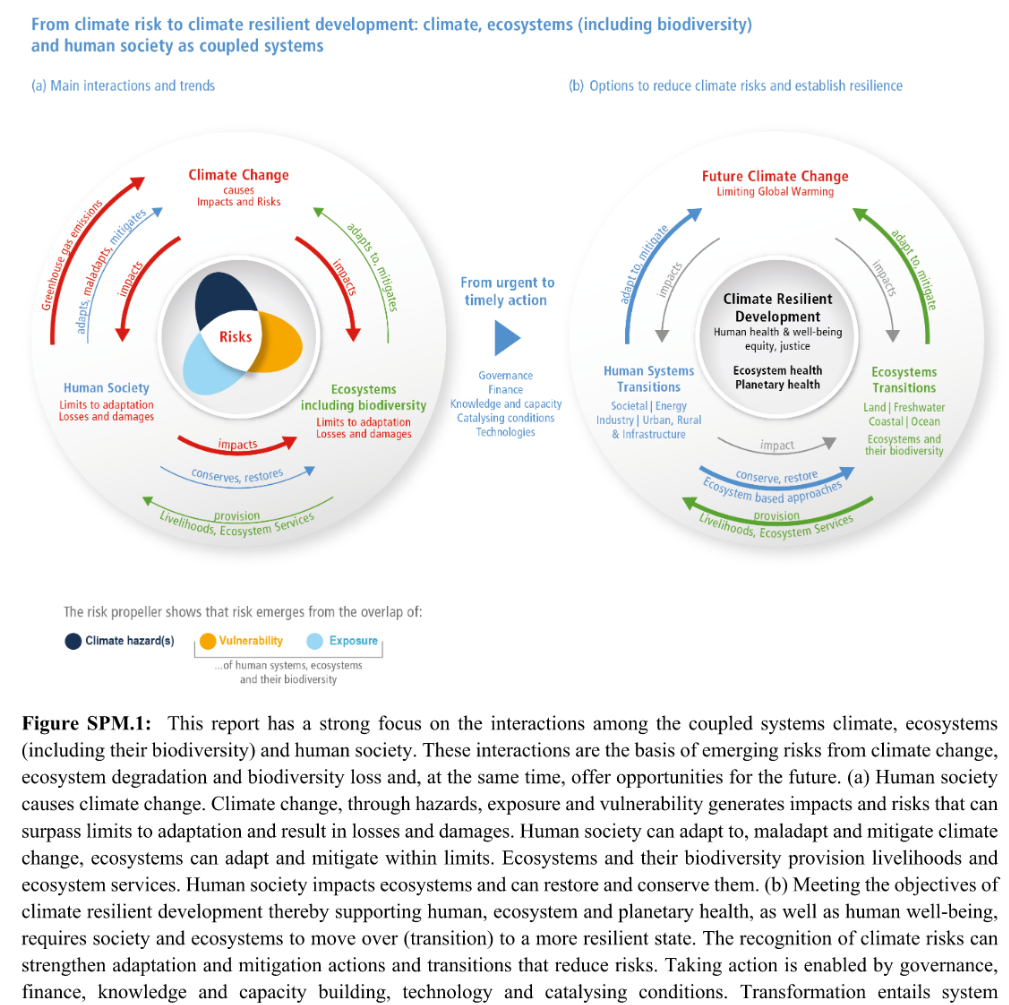

Wichtige Grafiken aus dem IPCC-Bericht :

Seite 09 :

Seite 09 :

Seite 09 :

Seite 35 :

Klima HelpDesk von “Frag den Staat”

“Frag den Staat” hat ein Klima-HelpDesk eingerichtet : Link

(https://fragdenstaat.de/aktionen/klima-helpdesk/)

Kein Thema ist drängender als die Klimakrise.

Daher haben wir den Klima-Helpdesk gestartet. Er beinhaltet alles, was Sie von FragDenStaat kennen, nur mit extra Service, Hilfe und Beratung!

Ob Feinstaubgutachten, Klimaschutzplan oder umweltpolitisches Lobby-Treffen: Unser Klima-Helpdesk ist für Sie da, wenn Sie Informationen von Behörden aus den Bereichen Umwelt und Klima benötigen. Dafür teilen wir unsere Technik und Erfahrung, unser Netzwerk sowie unser juristisches Know-How.

Mit dem Umweltinformationsgesetz Klimadokumente befreien

Die Grundlage für umweltbezogene Anfragen ist das Umweltinformationsgesetz (UIG). Es gibt allen das Recht, Umweltinfos von staatlichen Stellen zu erhalten. Unser Klima-Helpdesk hilft dabei, dieses Recht auf Informationen wahrzunehmen.

Drehen Sie jetzt an der UIG-Slot-Maschine. Sie zeigt, welche Dokumente angefragt werden können:

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen

Für wen ist der Klima-Helpdesk?

Für Klima-NGOs und Initiativen

Kampagnen, Studien oder politische Forderungen werden durch umweltrelevante Dokumente untermauert.

Für Journalist:innen

Artikel und investigative Recherchen können auf befreite Dokumente gestützt werden.

Für alle

Jede:r kann Umweltinformationen nach dem UIG anfragen, z. B. aus der eigenen Region.

Stadt BO will 170 Bäume fällen ….

(22.02.22) Impressionen der Abholzungen der Rüsingstr ….

(21.02.22) Impressionen von der Abgeholzten Hunscheidstr.

Es warem mal 33 x ca 35 – 75 Jahre alte Bäume.

Das wäre doch nun wirklich nicht nötig

wenn Stadt , Politik etc endlich mal NACHLATIG

denken könnten / würden …..

(21.02.22) Impressionen von den abzuholzenden Bäumen der Aloysiusstr…

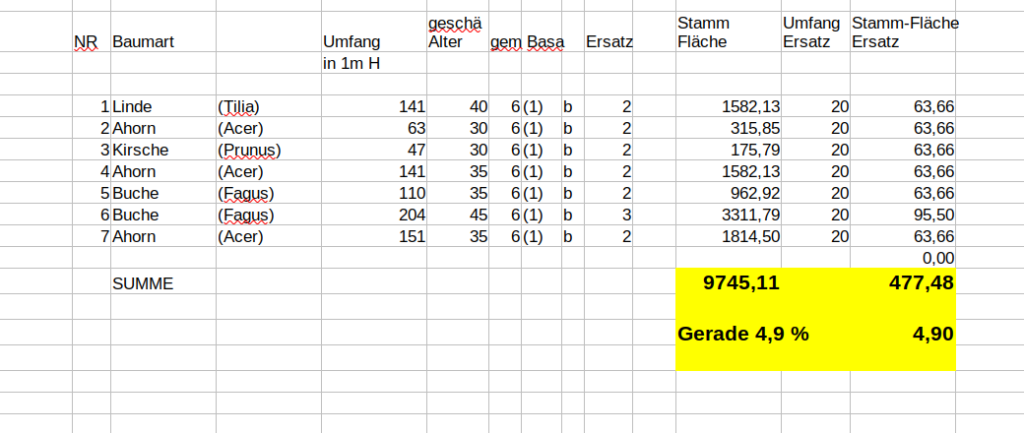

(08.02.22) Bewertungs-Bogen für Bäume (TU – Dresden)

Es sollten / könnten die Bäume doch vor der Abholzungs-Freigabe doch erst mal bewertet werden und ihr Ökologischer Wert bestimmt werden .

z.B. nach diesem Muster der TU-Dresden

( würde dies sowohl für die zu fällenden wie auch für die potentiell neu zu pflanzenden durchgeführt würde man ein arges MISSVERHÄLTNIS sehen ) :

(08.02.22) Bochum geplante Baumfällungen

die Stadt Bochum will wohl mal wieder zig Bäume fällen :

https://bochum.ratsinfomanagement.net/tops/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd62EbkgFjoWkvuwQy_9kgo

Sitzung: Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Ordnung, 8. Sitzung

Termin: Mi, 09.02.2022 15:00 Uhr

—

Hier die Zusammenfassung

07 x ca 40 Jahre

37 x ca 35 – 55 Jahre

19 x ca 35 – 58 Jahre

07 x ca 30 – 35 Jahre

07 x ca 35 – 45 Jahre

09 x ca 35 – 50 Jahre

16 x ca 35 – 50 Jahre

06 x ca 85 – 100 Jahre !!!

12 x ca 30 – 60 Jahre

09 x ca 35 – 55 Jahre

08 x ca 35 – 50 Jahre

33 x ca 35 – 75 Jahre

—-

170 Baeume

und das steht nicht mal im Baumfaellkataster !!

—-

und hier aus der TO :

5.1 Baumentfernung auf dem Grundstück Zechenstr. 12 20213561

5.2 Baumentfernung auf dem Grundstück Universitätsstr. 150 GC-Komplex 20213754

5.3 Baumentfernung auf dem Grundstück Universitätsstr. 150 20213881

5.4 Baumentfernung auf dem Grundstück Sumperkamp 9-15 20214022

5.5 Baumentfernung auf dem Grundstück Aloysiusstr. 16 a – f 20214023

5.6 Baumentfernung auf dem Grundstück Rhönstr. 2-6 20214024

5.7 Baumentfernung auf dem Grundstück Westenfelder Str. 117 20214025

5.8 Baumentfernung auf dem Grundstück Lothringer Str. 40 20214026

5.9 Baumentfernung auf dem Grundstück Herner Str. 308-310 20220003

5.10 Baumentfernung auf dem Grundstück Werner Hellweg 433 20220020

5.11 Baumentfernung auf dem Grundstück Rensingstr. 12, 14 20220082

5.12 Baumentfernung auf dem Grundstück Hunscheidtstr. 116 20220087

Eine Schnelldurchsicht ergab , meistens nur wg Erweiterungsbebauung ….

(08.02.22) Simpler Vergleich auf Stamm-Fläche :

(für die erste Position)

Neuanpflanzungen sind ein Witz 4,9 % , d.h. 95,1 % gehen verloren !!!

(08.02.22) Kommentar (via EM)

ich (AK) möchte diese Darstellung etwas konkretisieren.

Vorweg: die hier dargestellten Verwaltungsvorlagen sind Mitteilungen, der Umweltausschuss entscheidet hier also nicht, sondern nimmt zur Kenntnis.

Auch fällt bis auf eine Ausnahme nicht „die Stadt Bochum“. Die Grundstücksinhaber haben in der Regel ein Recht auf Bebauung. Manche der Fällungen finden allerdings aufgrund der Verkehrssicherungspflicht statt, wie zum Beispiel die Fällungen auf der Unistraße.

Um die Fällungen zu erschweren erarbeitet die Verwaltung gerade auf unseren Auftrag hin eine neue Baumschutzsatzung, die die Hürden für Fällungen erhöhen soll und den Stammumfang der nachzupflanzenden Bäume erhöhen soll. Dieser ist aktuell angesichts der teilweise großen Bäume deutlich zu klein. Ich schicke den Entwurf in die Runde, sobald da ein rechtsicherer Entwurf vorliegt.

5.1. Zechenstraße: 7 Bäume fallen, 15 Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 20 cm werden auf dem Fällgrundstück nachgepflanzt.5.2. Uni-Campus GC: 37 Bäume werden gefällt, Ersatzplanzungen werden auf dem Uni-Campus nach dem Konzept stattfinden, das wir in der Dezember-Sitzung gehört und verabschiedet haben.5.3. Unicampus: Fällungen aufgrund von Verkehrssicherungspflicht.5.4. Die Wohnanlage Sumperkamp (in der ich schon selbst gewohnt habe), ist deutlich in die Jahre gekommen und muss saniert werden. Die Anlage ist insbesondere für Menschen mit Behinderungen wichtig, weil sie schon sehr früh barrierefrei war. Hier werden 7 Bäume gefällt, auf dem Grundstück werden 14 Bäume neu gepflanzt.5.5 7 Fällungen aufgrund von Wohnbebauung. 14 Neupflanzungen auf dem Baugrundstück5.6 9 Fällungen aufgrund von Wohnbebauung. 20 Neuplanzungen auf dem Baugrundstück5.7 Kita-Bau: 16 Fällungen, 24 Neuplanzungen5.8 6 Fällungen aufgrund von Wohnbebauung, 25 Neupflanzungen auf dem Baugrundstück5.9 12 Fällungen aufgrund von Wohnbebauung, 25 Neupflanzungen auf dem Baugrundstück5.10 9 Fällungen aufgrund von Wohnbebauung, 24 Neuplanzungen auf dem Baugrundstück5.11 8 Fällungen aufgrund von Gewerbeerweiterung, 18 Neupflanzungen auf dem Baugrundstück5.12 33 Fällungen auf einer Fläche, auf der Altlasten saniert werden sollen. 76 Neupflanzungen auf dem Baugrundstück.

Ich finde, in der Gesamtschau relativiert das den Eindruck etwas, den man beim Lesen der Vorlagen gewinnen kann. Dass die Ersatzpflanzungen auf dem Baugrundstücken erfolgen, ist wichtig, damit der Baumbestand in der Stadt nicht abnimmt. Es ist wirklich ärgerlich, wenn die Pflanzungen auf der grünen Wiese erfolgen.

Was tun ?

Die KlimaCheck-Liste der Verwaltung

Im RIS ist die KlimaCheckliste jetzt mit 2 Jahren Verspätung einsehbar …. :

(20.02.22, RIS, Bochum) Update zum Klimacheck : aus dem RIS : hier

| Mitteilung der Verwaltung: | 20220072 |

|---|---|

| Betreff: | Sachstandsbericht über die Entwicklung und Einführung des Klima-Check Tools zur Beurteilung der klimarelevanten Auswirkungen von Beschlussvorlagen |

( der Original-Link ins RIS : hier )

weitere Links und Anmerkungen

von C. :

interessant, dass der in der Verwaltung genutzte KlimaCheck jetzt offensichtlich von der einfachen Vorlage des Deutschen Städtetages abweicht (auf die man in der Verwaltung so lange wartete). Das Angebot bei Energielenker gibt es wohl erst seit kurzem, Mai 2021.

https://www.energielenker.de/presse/pressemeldung-klimacheck/

https://www.energielenker.de/klimacheck/

Auch interessant, dass beim Unternehmen Energielenker ein Herr Reiner Tippkötter arbeitet, der dort european energie award (eea) Berater und Auditor ist und als ehemaliger Geschäftsführer (?) der Infas enermetic consulting GmbH durchaus im Zusammenhang mit dem eea in den letzten Jahren in den Niederschriften von Sitzungen der Bochumer Gremien auftaucht.

Wie genau lautete der Auftrag an die Verwaltung? Entwickeln oder kaufen?

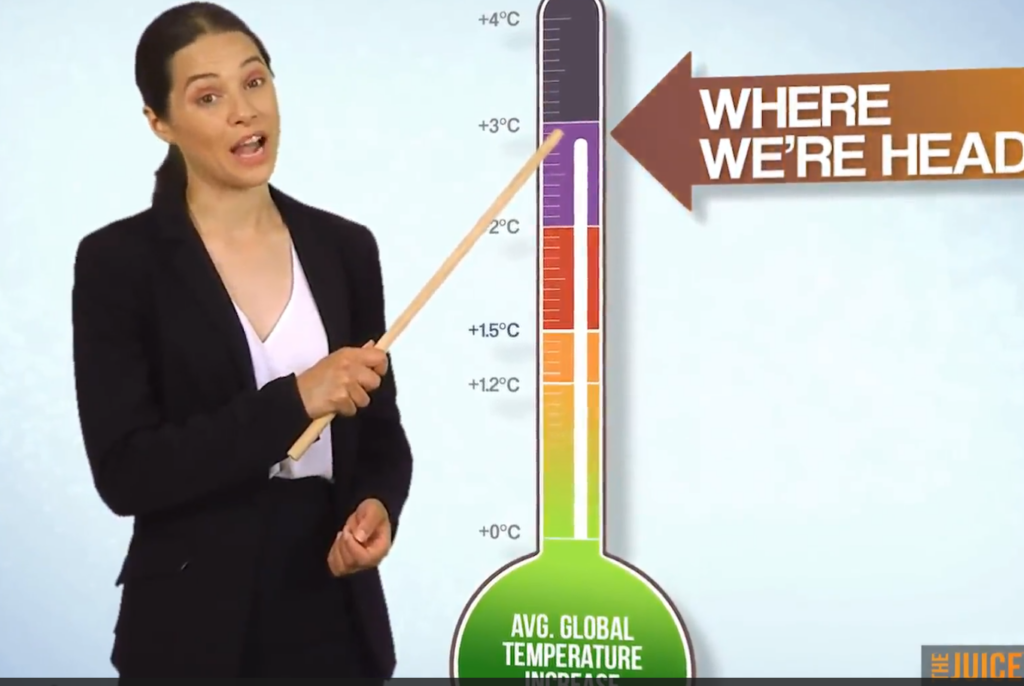

“Netto-Null bis 2050” — satirisches Video

(14.02.22, schools for future) , Original : hier ; direkter Link zum Video : hier ; Audio : hier

Die Regierung hat einen Werbespot zum Thema “Netto-Null bis 2050” geschaltet, der überraschend ehrlich und informativ ist.

Ein satirisches Video von THEJUICEMEDIA unter der CC BY-NC-SA Lizenz .

Wer unbequeme Wahrheiten in satirischer Aufbereitung am besten verdaut und in der Form auch am liebsten anderen serviert, der ist bei ‘The Juice Media’ goldrichtig. Dieses Meisterwerk ist eine vermeintlich ehrliche Regierungserklärung zum globalen Klimaziel Nettonull-Emissionen bis 2050 (oder 2045), in der eine Frau mit schneidiger Stimme und flinkem Zeigestock ironisch die Lücke zwischen wissenschaftlicher Notwendigkeit und politischem Handeln in der Klimakrise darstellt.

Wir sind begeistert von dem Clip, der Greta Thunberg als unnachgiebiger Verfechterin von Ehrlichkeit in der Klimakrise gewidmet ist und sie im Abspann kurz auftreten lässt.

Wenn du also als Lehrer*in schon immer auf das spritzig-freche Material gewartet hast, um deinen Schüler*innen (Gründe für) die klaffende Lücke zwischen Wissenschaft und Politik in der Klimakrise zu vermitteln, dann bitte zugreifen und nutzen! Gleiches gilt natürlich für alle potenziell Interessierten.

Hilf uns, dieses Video in eine andere Sprache zu übersetzen. Lade einfach das Video, das Hintergrund-Audio und die Transkription auf English (oder auf Deutsch) runter und sende uns das neue Audio oder Video an info@schoolsforfuture.net.

Fridays for Future kündigt nächste Großdemonstration an Fr 25.03

(08.02.22, bo-alternativ ) , Original : hier

Fridays for Future Bochum kündigt an, sich am 25.03.2022 am zehnten globalen Klimastreik mit einer Großdemonstration zu beteiligen: »Die weltweite Bewegung streikt 2022 bereits im vierten Jahr. Auch in Bochum finden inzwischen seit über drei Jahren Klimaproteste statt.

Weltweit fordern am 25.3. Klimaaktivist*innen die Regierungen auf, die Erderhitzung auf 1,5 Grad gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen, anstatt die Profite von einigen fossilen Konzernen über das Leben von Menschen zu stellen. Fridays for Future Deutschland wird außerdem am 25.03. Bilanz über die ersten 100 Tage der Regierung ziehen, nachdem kurz nach der Bundestagswahl Forderungen an die Ampel-Koalition gestellt wurden.

Zuletzt kritisierte Fridays for Future die Bundesregierung für ihren Umgang mit den Taxonomie-Plänen der EU. Die Bewegung hatte eine klare Ablehnung der Einstufung von fossilem Gas als nachhaltigen Energieträger gefordert. Dem war die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zur Taxonomie nicht nachgekommen.

In Bochum setzen sich die Aktivist*innen mit der geplanten Aktion unter anderem dafür ein, lokal die Mobilitätswende massiv zu beschleunigen. Thematisch passend wird die Demonstration am 25.3. in Form einer Fahrraddemo stattfinden. Zusätzlich wird es ein Programm geben, welches auch ohne Fahrrad besucht werden kann.

„Um das Klima zu schützen, die Lebensqualität zu steigern und die Gesundheit der Bürger*innen zu verbessern, muss Bochum ab jetzt Fußgängerinnen, Radfahrer*innen und dem ÖPNV oberste Priorität einräumen – auch wenn dies zu Lasten des Autoverkehrs geht,“ ergänzte Stefan Roth.

International kritisiert die Bewegung unter dem Motto #PeopleNotProfit, dass ambitionierte Klimapolitik häufig zugunsten von Konzerninteressen ausgebremst wird und die Perspektiven und Forderungen von Menschen aus schon heute stark von der Klimakrise betroffenen Staaten meist nicht in klimapolitische Entscheidungen einbezogen werden.

Sara Krafft erklärt: „Wir streiken, damit Menschenleben wichtiger werden als Gaskonzerne, Dörfer wichtiger als Kohleabbau und gerechte Lebensverhältnisse wichtiger als die Gewinne von Autoherstellern. Intakte Ökosysteme können wir nur durch sehr schnelle Emissionsreduktion erhalten – es wird Zeit, dass Regierungen weltweit dementsprechend handeln. Am 25. 3. werden wir das einfordern!‫

28. Plenum TO , MI. 16.02.2022 18h (Online)

Seite ist nur nach Anmeldung (als AK-Mitglied) einsehbar