Wuppertal Institut stellt mögliche Eckpunkte für 1,5-Grad-Ziel vor

( Original-Artikel beim Wuppertal-Institut : hier )

( direkter Link zur Studie : hier als pdf )

( Bericht von FFF zur Studie bei Zeit.de : hier ; Studie zur CO2-Neutralität stellt Deutschlands Klimapolitik infrage . Durchgeführt hat die Studie das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Im Ergebnis zeige sich, dass die Klimapläne der Bundesregierung nicht ausreichend seien. )

Pressemitteilungen , 13.10.2020

Die Gletscher schmelzen, die Meeresspiegel steigen, Hitzewellen und Starkregen nehmen zu: Die Folgen des Klimawandels sind weltweit sicht- und spürbar und das Zeitfenster zum Handeln verkleinert sich. Um die weltweiten Auswirkungen des Klimawandels deutlich zu begrenzen, muss der Ausstoß von Treibhausgasen auf der Erde drastisch reduziert werden. Die von der internationalen Staatengemeinschaft im Jahr 2015 in Paris beschlossene Vereinbarung gibt das Ziel vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst aber auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Nun legte das Wuppertal Institut eine Studie mit möglichen Eckpunkten vor, die helfen können, das 1,5-Grad-Ziel bis 2035 zu erreichen. Die Studie zeigt, dass ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar ist – sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden.Notwendig dafür ist vor allem ein Vorziehen und Intensivieren von Maßnahmen, die in vielen Studien als notwendig beschrieben werden, um Treibhausgasneutralität bis 2050 zu erreichen.

Um einen angemessenen Beitrag für das Erreichen der 1,5-Grad-Grenze leisten zu können, wird Deutschland bis etwa 2035 auf ein klimaneutrales Energiesystem umstellen müssen. Die Forschenden des Wuppertal Instituts haben in der Studie “CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze” untersucht, welche Transformationsschritte und -geschwindigkeiten notwendig sind, um dieses Ziel zu erreichen. Die Studie, die das Forscherteam mit finanzieller Unterstützung der GLS Bank für Fridays for Future Deutschland erarbeitet hat, stellten sie heute in Berlin während einer Pressekonferenz vor. Ergebnis der Studie: Ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 ist zwar sehr ambitioniert, aber grundsätzlich machbar, sofern alle aus heutiger Sicht möglichen Strategien gebündelt werden.

Das im vergangenen Jahr beschlossene Klimaschutzgesetz der Bundesregierung sieht vor, dass Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral wird. Dies ist allerdings nicht vereinbar mit einer Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) geht davon aus, dass in Deutschland CO2-Neutralität schon bis etwa 2035 erreicht werden muss, wenn ein angemessener Beitrag zum globalen 1,5-Grad-Ziel geleistet werden soll. Die über CO2 hinausgehenden Treibhausgasemissionen müssen danach ebenfalls sehr schnell sinken. Der SRU legt dabei zugrunde, dass die Pro-Kopf-Emissionen weltweit gleich verteilt werden und Deutschland keinen überproportionalen Anteil beanspruchen darf. Doch wie lässt sich dieses Ziel noch rechtzeitig erreichen? Hierzu versucht die Studie Diskussionsimpulse zu geben.

“Um eine Chance zu haben, die Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschränken, müssten die deutschen Emissionen insbesondere in den kommenden fünf Jahren – und damit vor allem in der nächsten Legislaturperiode – dramatisch abnehmen” mahnt Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal Instituts.

“Ein fairer Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze kann nur noch geleistet werden, wenn die kommende Bundesregierung die Transformation des Energiesystems als Kernthema angeht und ihre Politik konsequent auf das Ziel eines klimaneutralen Energiesystems bis 2035 ausrichtet. Ohne schnelle CO2-Emissionseinsparungen und eine Priorisierung von Klimaschutz in allen Politikbereichen dürfte das nicht zu schaffen sein”, betont Dr. Sascha Samadi, Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal Institut.

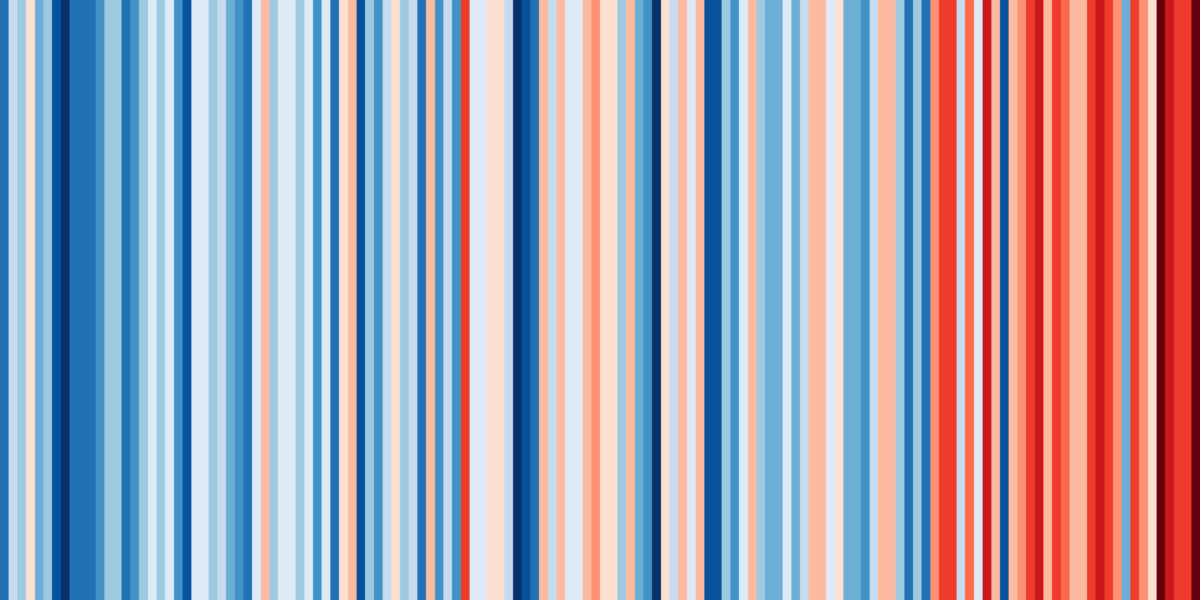

Um das 1,5-Grad-Budget einzuhalten, sind unter der Voraussetzung weltweit gleicher Pro-Kopf-Emissionen CO2-Minderungen von mindestens minus 60 Prozent bis 2025 und mindestens minus 85 Prozent bis 2030 (jeweils gegenüber 1990) erforderlich. Denn entscheidend dafür, die Risiken und Auswirkungen des Klimawandels erheblich verringern zu können, sind die kumlierten Emissionen. Eine gleichmäßige, lineare Minderung bis 2035 ist dafür allerdings nicht ausreichend (siehe Grafik).

Die Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und Gebäude im Fokus

In ihrer Studie untersuchten die Forschenden des Wuppertal Instituts auf der Basis bestehender Energieszenarien und weitergehender Überlegungen, wie sich CO2-Neutralität besonders in den Sektoren Energiewirtschaft, Industrie, Verkehr und Gebäude bereits bis 2035 umsetzen ließe. Dafür sind aus ihrer Sicht unter anderem folgende Maßnahmen erforderlich:

In der Energiewirtschaft müssten die Ausbauziele der Bundesregierung von Wind- und Solarenergie ingesamt mindestens 25 Gigawatt pro Jahr betragen – mehr als eine Verdopplung gegenüber den aktuellen Zielen der Regierung.

- Insbesondere der Ausbau der Windenergie an Land (Onshore) müsse in Schwung gebracht werden – hier sind nach Ansicht der Forschenden mindestens 7 oder besser 10 Gigawatt pro Jahr erforderlich.

- Für ein CO2-neutrales Energiesystem ist Wasserstoff – unter anderem für die Stahlerzeugung – unerlässlich. Bisher sieht die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung frühestens 2035 eine Elektrolyse-Leistung von lediglich 10 Gigawatt vor. Für ein klimaneutrales Energiesystem bis 2035 müssten bis dahin allerdings voraussichtlich 70 bis 90 Gigawatt an installierter Kapazität erreicht werden, sofern nicht bereits 2035 klimaneutrale Energieträger in sehr großem Umfang importiert werden können.

In einigen energieintensiven Industriebranchen erreicht rund die Hälfte der Industrieanlagen in den kommenden zehn Jahren das Ende ihrer vorgesehenen Lebensdauer.

- Diese Anlagen müssen durch klimaverträgliche neue Prozesse ersetzt werden, zudem müssen bestehende Anlagen bis 2035 auf nicht-fossile Technologien umgestellt werden, sofern sie weiter in Betrieb bleiben sollen.

- Zusätzlich muss ein Wasserstoff-Pipelinenetz innerhalb weniger Jahre errichtet werden, da Wasserstoff für viele Industriebereiche den zentralen Schlüssel für die Umstellung darstellt.

- Damit die klimaneutralen Schlüsseltechnologien einen Preisvorteil gegenüber den konventionellen CO2-intensiven Technologien erreichen, muss der CO2-Preis schon kurzfristig deutlich ansteigen.

- Zum Schutz gegen die Verlagerung von CO2-Emissionen und zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie ist ein effektiver„Carbon-Leakage-Schutz“ notwendig, also Maßnahmen, die vermeiden, dass CO2-intensive Produktionsverfahren in Länder mit weniger strengen Klimaschutzvorgaben verlagert werden. Zentrale Elemente dafür können Instrumente wie Carbon Contracts for Difference, die zielorientiert Preisdifferenzen überwinden helfen, im Verbund mit oder Produkt- beziehungsweise Klimaabgaben sein.

“Auch, wenn möglicherweise noch Unsicherheiten über die langfristig beste Lösung bestehen, muss der Aufbau der Infrastruktur für eine klimaneutrale Industrie schon heute beginnen. Andernfalls reicht die Zeit für den Umbau gegebenenfalls nicht aus. Daher müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden und die Umsetzung sehr schnell beginnen”, betont Dr. Georg Kobiela, ebenfalls Mitautor der Studie und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal Institut.

Der Verkehr in Deutschland muss für die Zielerreichung CO2-Neutralität bis 2035 erheblich verringert werden. Verantwortlich für den hohen Energiebedarf ist maßgeblich der Auto- und Lkw-Verkehr. Im Vergleich zur Bahn benötigt ein Auto mit Verbrennungsmotor das 4,8-fache an Energie pro Kilometer und Person, ein Lkw sogar das 5,6-fache pro Tonne und Kilometer gegenüber der Güterbahn. Den Verkehr betreffende Schritte sind insbesondere:

- Konsequente Maßnahmen für Verkehrsvermeidung und -verlagerung

- Beschleunigte Einführung alternativer Antriebe, vor allem Elektro-Pkw

- Signifikant höhere CO2-Preise auf fossile Kraftstoffe als zentrales Anreizinstrument

- Parallel dazu: Abschaffung klimaschädlicher Subventionen wie Steuerbefreiung von Flugbenzin, Dieselprivileg, Dienstwagenprivileg, Subventionen für Regionalflughäfen, bevorzugter Investitionen in Straßenbau und stattdessen beschleunigter Ausbau von öffentlichem Verkehr, Rad- und Fußinfrastruktur.

Im Gebäudebereich ist eine massive und nie dagewesene Steigerung der energetischen Sanierungsrate auf eine Höhe von etwa 4 Prozent pro Jahr notwendig – aktuell liegt die Rate bei lediglich rund 1 Prozent.

- Für die Steigerung der energetischen Sanierungsrate ist ein umfassender Maßnahmenmix notwendig, der etwa von einer verpflichtenden Sanierung beim Immobilienverkauf oder -erbe über eine wirkungsvolle CO2-Bepreisung bis hin zu einer Ausbildungs- und Qualifizierungsoffensive im Handwerk und beschleunigter Einführung innovativer Verfahren wie industrieller Vorfertigung von Sanierungselementen reicht.

- Heute liegt der Anteil an installierten fossilen Heizungen noch bei fast 80 Prozent, mit der Zielsetzung CO2-Neutralität müsste schon kurzfristig eine Trendumkehr erfolgen. Spätestens in der nächsten Legislaturperiode müsste die Entscheidung getroffen werden, dass keine neuen fossile Heizungen mehr installiert werden dürfen. Stattdessen sollte der Fokus bei neu eingebauten Heizungen zukünftig auf Wärmepumpen liegen.

Die skizzierten Szenarien zur Zielerreichung bis 2035 erfordern in allen Sektoren die parallele Umsetzung vielfältiger Maßnahmen. Sie stellen jeweils für sich stehend schon große Herausforderungen dar und erfordern beispiellose politische Anstrengungen. Auch Unternehmen müssen bereit sein und die Möglichkeit haben, den Transformationsprozess mitzugestalten – ohne die globale Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen. “Um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, ist vor allem aber die breite Zustimmung der Gesellschaft notwendig. Dafür muss der Transformationpfad gerecht ausgestaltet und soziale Aspekte berücksichtigt werden”, betont Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick.

Pressemitteilung :

Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

VisdP: Prof. Dr.-Ing. Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer

Kontakt: Christin Hasken, Leitung Kommunikation

Tel.: +49 202 2492-187

Fax: +49 202 2492-108

E-Mail: christin.hasken@wupperinst.org

Weitere Informationen

Links

Downloads

Kontakt

( Hinweis von Ingo )