( via Ingo )

( via Ingo )

(aus dem Tagesspiegel 03.07.20)

Hans-Otto Pörtner erklärt, wie der Klimawandel auf Fische wirkt – und wie er seine Forschung mit seinem Vorsitz im Weltklimarat vereinbart. Patrick Eickemeier

Herr Pörtner, hat man als Ko-Vorsitzender der Arbeitsgruppe „Folgen, Verwundbarkeit, Anpassung“ des Weltklimarats IPCC noch Zeit für eigene Forschung?

Es ist ziemlich eng. Ich habe mit dem Alfred-Wegener-Institut vereinbart, dass ich die Hälfte meiner Zeit dem IPCC widmen kann. Das mit der Leitung der Sektion „Integrative Ökophysiologie“ des AWI zusammenzubringen, ist in der Summe aber mehr als 100 Prozent.

Ihre aktuell im Magazin „Science“ veröffentlichte Studie behandelt Auswirkungen des Klimawandels auf Fische. Was haben sie herausgefunden?

Die Entwicklungsstadien der Fische vom Embryo im Ei über die Larve bis hin zum laichbereiten ausgewachsenen Tier unterscheiden sich darin, welche Temperaturen sie vertragen. Das hängt damit zusammen, dass die Fische in diesen Entwicklungsstadien nur zu Jahreszeiten oder in Lebensräumen leben, die durch bestimmte Temperaturen charakterisiert sind. Bisher war die Frage unbeantwortet, was das für die Klimaempfindlichkeit einer Art bedeutet. Viele Arbeiten haben sich auf ausgewachsene Tiere konzentriert, die aber am wenigsten empfindlich gegenüber Temperaturänderungen sind. Wir haben in unsere Analyse sämtliche Stadien einbezogen und sehen, dass Fische als Embryonen oder als laichbereite Tiere einen viel engeren Toleranzbereich haben, als Larven oder heranwachsende Tiere. Schon eine geringe Erwärmung kann große Auswirkungen auf die Fortpflanzung der Fische und ihre Ökosysteme haben.

Warum sind Embryonen und laichbereite Fische besonders anfällig?

Wir sehen bei den fast 700 Fischarten, die wir analysiert haben, dass dieses Muster ein allgemeingültiges Prinzip ist: Laichbereite Tiere und Embryonen sind enger an den unteren Rand der Temperaturtoleranz gebunden. Im kühleren Wasser, das mehr Sauerstoff enthält als wärmeres, sparen sie Energie und können ihren Körper mit Sauerstoff versorgen. Die Spezialisierung der lebenswichtigen Prozesse auf ein enges Temperaturfenster spart Energie, aber um den Preis erhöhter Wärmeempfindlichkeit.

Bei Embryonen und laichbereiten Tieren wirkt der gleiche Mechanismus?

Im Prinzip ja. Es ist der Energiebedarf der Zellen und die Notwendigkeit, die Zellen mit Sauerstoff zu versorgen. Das gilt für beide. Embryonen haben noch keine Kiemen und keinen Blutkreislauf. Sauerstoff diffundiert zu den Zellen, bis auf eine aktive Sauerstoffversorgung über den Blutkreislauf umgestellt wird. In dieser Phase gibt es eine große Temperaturabhängigkeit. Wenn sich der Organismus dann entwickelt, werden die Systeme leistungsfähiger. Steuern die Fische dann auf die Paarungszeit zu, sammeln sie einen Vorrat an Eiern oder Spermien im Körper an, der bis zu 20 Prozent ihres Gewichts ausmachen kann und der auch mit Sauerstoff versorgt werden muss. Um ihren Energiebedarf zu begrenzen, spezialisieren sich die Tiere in dieser Phase erneut auf einen engeren Temperaturbereich. Es ist faszinierend, dass wir Grundmuster, die wir auf zellulärer Ebene sehen, auf der höchsten Ebene des intakten Organismus wiederfinden.

Was passiert, wenn die Temperaturen zu weit ansteigen? Können die Fische ausweichen, in Richtung der Polarzonen oder in größere Tiefen mit kühlerem Wasser?

Im Wesentlichen bestimmt die Temperatur, wo eine Tierart leben und sich fortpflanzen kann. Was passiert, wenn die Umgebungstemperatur steigt, testen wir gerade im Megaexperiment Klimawandel auf globaler Skala. Und wir sehen, dass Arten schon bei geringen Temperaturveränderungen ihre Lebensräume verlagern. Das würde bei Fischen auch die Laichgebiete betreffen. Abhängig von der Lebensweise ist das aber nicht möglich. Lachse zum Beispiel wandern zum Laichen aus dem Meer die Flussläufe hinauf, in denen sie selbst geschlüpft sind. Sie müssen stromaufwärts schwimmen und Eier und Sperma bilden. Energetisch sind sie nahe am Limit. Wenn dann das Wasser des Flusslaufes zu warm ist, kommt es zum Massensterben. Laichgründe kann man nicht einfach verschieben, das gilt auch für andere Arten. Das Gefüge der Ökosysteme wird durch den Klimawandel durcheinandergebracht. Daher müssen wir auch mit einem Verlust von Biodiversität rechnen.

Was passiert mit den Fischbeständen?

Unsere Studie konzentriert sich auf die verwundbaren Lebensstadien der Fische und wir betrachten Szenarien, die der Begrenzung der Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius entsprechen bis hin zu einer Entwicklung, die noch über das „Weiter wie bisher“ hinausgeht. Wir sehen, dass bei starker Erwärmung bis zu 60 Prozent der Arten ihre angestammten Laichgebiete verlassen müssen. Im glimpflichsten Fall sind es nur etwa zehn Prozent. Eine solche Entwicklung wird die Bestände schrumpfen lassen. Lebensräume werden sich verschieben, mancherorts werden Arten aussterben. Erste Anzeichen dafür sehen wir schon. Die Risiken sind höher als wir bisher dachten. Das ist dramatisch für Länder, die in hohem Maße auf Erträge aus der Fischerei angewiesen sind. Wir müssen das für die fischereilich bedeutenden Arten aber noch weiter untersuchen.

Die Studie erscheint noch rechtzeitig, um im nächsten Bericht des IPCC berücksichtigt zu werden. Ist es legitim, den Klimasachstand anhand eigener Studie zu beurteilen?

Ob die Arbeit in den Sachstandsbericht eingeht, ist Sache der Autoren des Kapitels Ozeansysteme, nicht meine. Ich freue mich als Wissenschaftler, wenn Interesse besteht. Die Studie liefert einen übergreifenden Einblick und ist prominent publiziert. Die Voraussetzungen sind gut. Aber die wissenschaftliche Entscheidung liegt nicht bei mir, sondern bei den Experten unseres Autorenteams. Die Objektivität ist gewährleistet.

Hat die Coronakrise Ihren Arbeitsplan mit internationalen Autorentreffen durcheinandergebracht?

Die Autorentreffen sind sehr wichtige Termine, die man mit ihrer Dynamik und Vielfältigkeit des Austauschs nicht einfach durch Videokonferenzen ersetzen kann. Wir können aber die Vorteile von Videokonferenzen durchaus nutzen. Wir sind gespannt, ob wir unser Programm durchziehen können. Wir stimmen unsere Veröffentlichungstermine nach Möglichkeit auf die Verhandlungen im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen ab. Der wissenschaftliche Austausch mit den Regierungsdelegationen war beim letzten Sachstandsbericht ja instrumental wichtig für die Temperaturgrenzen von 1,5 und deutlich unter zwei Grad Celsius maximaler Erwärmung im Pariser Klimaabkommen von 2015.

Ihre Arbeitsgruppe behandelt praktisch alle Bereiche, in denen Klimawandel auf menschliche und natürliche Systeme wirkt. Kurz: Alles. Wie gehen Sie mit der Arbeitsbelastung und der Themenvielfalt um?

Eine Erfahrung macht man im IPCC: Es ist eine enorme Erweiterung des Sichtfelds. Wer mitmachen möchte, kann keine Scheuklappen tragen. Es geht darum, die Verbindungen zwischen den Systemen zu sehen und zu erkennen, wie wir den Planeten nachhaltig bewirtschaften können und wie die Menschheit nachhaltig überleben kann. Dann aber zu sehen, dass einige Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft Scheuklappen tragen, ist eine Belastung. Auf der einen Seite fühlt man sich gut dabei, an der Diskussion teilzuhaben und objektive Beiträge zu leisten. Ich bin aber auch Staatsbürger, Vater und Großvater und werde ungeduldig, wenn Politiker mit sehr kurzsichtigen Interessen mit den Sachverhalten umgehen. Wir wären gut beraten, die Grenzen zu respektieren, die die Natur uns setzt.

Finden Sie diese Einsicht in ihrer aktuellen Studie wieder?

Wir können einen Spannungsbogen ziehen von einer Arbeit in der Meeresbiologie und der Physiologie hin zur menschlichen Gesellschaft. Wir haben es hier mit Gesetzmäßigkeiten zu tun, denen wir auch unterworfen sind. Kürzlich ist eine Studie erschienen, die zeigt, dass die Hitzeempfindlichkeit von Schwangeren und Säuglingen am größten ist. Auch wir durchlaufen Lebensstadien, auch uns sind als Art Temperaturgrenzen gesetzt. Wir werden Lebensraum verlieren, weil wir den Planeten aus seinem stabilen Klimakorridor hinaustreiben. Dort, wo Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit zusammenkommen, wird es für den Menschen physiologisch zunehmend schwierig.

Klimawandel in den Meeren Erwärmung verändert Lebensräume in der Tiefsee Patrick Eickemeier

In ihrer aktuellen Studie resümieren Sie, das Risiko sei „größer als erwartet“. Ist es der Fluch der Klimaforschung, düstere Aussichten mit neuem Wissen immer düsterer zeichnen zu müssen?

Nein. Ich betrachte es als klare Sicht, die entsteht. Unsere Handlungsoptionen sind eingeschränkt. Je länger wir warten, desto mehr werden wir diesen Risiken ausgesetzt sein. Es lohnt sich unbedingt, den Klimawandel zu begrenzen. Es lohnt jede Anstrengung und es lohnt auch die massive gesellschaftliche Transformation, die dafür erforderlich ist, die Pariser Klimaziele anzustreben. Das ist die klare Botschaft unserer Arbeitsgruppe. Es ist keine Option, die Dinge laufen zu lassen. Der Preis, den wir mit den Auswirkungen auf unsere Lebensgrundlagen zahlen, wird immer höher. Und er ist höher als der Preis für die Umstellung auf nachhaltiges Wirtschaften. Die junge Generation nimmt diese Botschaft nun auf und macht Druck auf die Politik. Ich betrachte das als Erfolg unserer Bemühungen.

Der vollständige Artikel beim Tagesspiegel : https://www.tagesspiegel.de/wissen/auswirkungen-des-klimawandels-wir-waeren-gut-beraten-natuerliche-grenzen-zu-respektieren/25971436.html

Auf den Dächern unserer Städte und Gemeinden gibt es ein riesiges Potenzial für die Nutzung der Solarenergie. Doch zahlreiche Regelungen stehen der Bürgerenergiewende im Weg, obwohl sie unsere Energieversorgung nicht nur klimafreundlicher, sondern auch krisenfester machen würde.

Schreiben Sie jetzt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier – er muss die Hürden für den Ausbau der Solarenergie beseitigen!

Betreff: Lassen Sie die Sonne rein, Herr Altmaier!

Sehr geehrter Herr Altmaier,

die Bundesregierung schnürt derzeit milliardenschwere Hilfspakete, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Mit einer Solaroffensive können Sie zukunftsfähige Arbeitsplätze sowie regionale Wertschöpfung schaffen und unsere Energieversorgung durch Dezentralisierung krisensicherer machen. Dazu müssen Sie vergleichsweise wenig Geld in die Hand nehmen. In erster Linie gilt es, einige Hürden für den Ausbau der Solarenergie abzubauen.

Ich bitte Sie als zuständigen Minister:

Sie wissen sicherlich, dass die Zustimmung zur Energiewende in der Bevölkerung mit 82 Prozent sagenhaft hoch ist – nicht aber die zur aktuellen Energiewende-Politik der Bundesregierung, mit der zwei Drittel der Bevölkerung unzufrieden sind. Wie viele andere WählerInnen wünsche ich mir einen neuen Schub für den dezentralen, von BürgerInnen gemachten Ausbau der erneuerbaren Energien. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf der Solarenergie liegen, denn das enorme Potenzial auf unseren Dächern nicht zu nutzen ist doch reine Verschwendung!

Mit freundlichen Grüßen

Die Solaranlage auf dem Dach ist der Inbegriff der dezentralen, demokratischen Energiewende, die von den Menschen statt von profitorientierten Konzernen gestaltet wird. Bürgerinnen und Bürger haben in den letzten 20 Jahren seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes Millionen von Anlagen installiert. Das schafft sinnstiftende, zukunftsfähige Arbeitsplätze, lokale Einnahmen und eine krisensichere Energieversorgung.

Trotz dieser Erfolge bleibt das enorme Potenzial für die klimafreundliche Energienutzung auf den Häusern immer noch weitgehend ungenutzt. Auf den Dächern in Deutschlands Städten sind kaum Photovoltaikanlagen zu sehen. Dabei könnte nach Erkenntnissen des Fraunhofer Instituts das Zwölffache der aktuell installierten Ökoenergie-Kapazität nochmal auf und an Häusern installiert werden.Grüne Erholung mit Solarenergie

Der beschleunigte Ausbau der Solarenergie ist unabdinglich, um den von uns BürgerInnen erkämpften Atom- und Kohleausstieg abzusichern. Damit die Stromversorgung trotz der Abschaltung der Kraftwerke gesichert bleibt, müssen mindestens drei Mal so viele Photovoltaikanlagen pro Jahr gebaut werden wie aktuell. Um die Klimaziele von Paris zu erreichen, müssten es sogar mindestens fünf Mal so viele sein. Und es lohnt sich: Solarenergie ist in den letzten Jahren immer kostengünstiger geworden. Heute kosten Solarmodule im Vergleich zu 2010 nur noch ein Viertel. Große PV-Anlagen produzieren heute eine Kilowattstunde Strom für weniger als vier Cent. Damit sind sie billiger als fossile Kraftwerke.

Doch vor wenigen Jahren hat die Bundesregierung die florierende deutsche Solarindustrie in die Knie gezwungen. Durch eine massive Kürzung der Förderung, immer größere Belastungen und bürokratische Hürden gingen zahlreiche Solarunternehmen in die Pleite. Schätzungsweise 100.000 Arbeitsplätze sind in den Jahren um 2012 verloren gegangen – in Branchen wie der Automobil- oder Kohleindustrie undenkbar. Das Potenzial, mit sauberen Technologien eine zukunftsfähige Industrie aufzubauen und hunderttausende Arbeitsplätze zu schaffen, ist weiterhin vorhanden. Eine Solaroffensive kann daher ein wichtiger Baustein eines grünen Konjunkturpakets für die Belebung der Wirtschaft nach der Coronakrise sein.

Das Timing dafür ist ideal. Im ersten Halbjahr 2020 steht laut Zeitplan des Bundeswirtschaftsministeriums eine Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes an. Das ist die Gelegenheit, um zahlreiche Hürden für den Ausbau der Solarenergie und die Bürgerenergiewende zu beseitigen. Zugleich muss bis spätestens Juni 2021 die EU-Richtlinie zur Förderung der erneuerbaren Energien in nationales Recht umgesetzt werden. Sie enthält eine wichtige Botschaft: Die dezentrale, demokratische Energiewende in Bürgerhand leistet einen wichtigen Beitrag zum Gemeinwohl und zur Weiterentwicklung unseres Energiesystems. Deswegen müssen die Mitgliedstaaten sie fördern.

Das ist im Einklang mit unseren Forderungen: Schluss mit der Planwirtschaft, mit „Deckeln“ für die Solarenergie und Bergen von unnötigem Papierkram! Die Bundesregierung muss vielmehr ein günstiges Marktumfeld schaffen, in dem die Solarenergie und das Engagement der BürgerInnen frei florieren können. Wir wollen Entlastungen nicht für fossile Großverbraucher, sondern für „kleine“ EigenverbraucherInnen, die einen Beitrag zur Energiewende leisten, indem sie auf dem Dach ihres Wohnhauses Sonnenenergie ernten. Dabei sollen EigenheimbesitzerInnen und MieterInnen gleichgestellt werden. Wir wollen nicht, dass voll funktionsfähige Solaranlagen verschrottet werden müssen, weil die Regierung keine Anschlussregelung findet. Und wir fordern Konjunkturprogramme für die Technologien der Zukunft – von der Agro-Photovoltaik bis hin zu Langzeit-Energiespeichern, die den Netzausbau minimieren und den Weg für 100 Prozent erneuerbare Energien freimachen.

Herr Altmaier und das Bundeswirtschaftsministerium müssen jetzt einen Maßnahmenkatalog für eine „Solaroffensive“ vorlegen. Unser Positionspapier zeichnet vor, welche Hürden fallen müssen und in welchen Bereichen Anschub durch Förderprogramme sinnvoll ist.

siehe auch Umweltinstitut-München hier https://www.umweltinstitut.org/mitmach-aktionen/geht-uns-aus-der-sonne.html

Rekordhitze, Überflutungen, Dürre: normale Wetterphänomene oder bereits die Folgen des Klimawandels? Die Dokumentation mit Harald Lesch fasst den Stand der weltweiten Klimaforschung zusammen. something 43 min something 10.08.2020 something UT Video verfügbar bis 16.11.2020 Mehr von ZDFzeit

Link zur Sendung : hier

Schon seit Langem beobachten Forscher einen globalen Temperaturanstieg. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, in Deutschland droht ein neues Waldsterben. Steuert die Menschheit auf eine neue Heißzeit zu? Oder lässt sich die globale Erwärmung noch begrenzen?

Die Dokumentation zieht mithilfe internationaler Experten Bilanz. Um die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen, müssten die stetig steigenden CO2-Emissionen in den nächsten zehn Jahren halbiert und bis 2050 komplett gestoppt werden. Notwendig wäre ein weitgehender Verzicht auf fossile Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl zur Energiegewinnung. Wenn das nicht gelingt, wird sich die Erde weiter erwärmen – darin ist sich die überwiegende Zahl der Wissenschaftler einig.

Auch, wenn einige den menschengemachten Klimawandel infrage stellen – weltweit häufen sich die Wetter-Extreme. In Deutschland haben die zurückliegenden trockenen Sommer den Wald bereits massiv geschwächt – Borkenkäfer haben leichtes Spiel und vernichten ganze Fichtenwälder.

Auf dem Portal KlimafolgenOnline werden Ergebnisse der Klimafolgenforschung für den gesamtdeutschen Raum zur Verfügung gestellt. Ziel des Portals ist es, mögliche Folgen des Klimawandels in Deutschland für das Klima, die Land- und Forstwirtschaft, Bereiche der Hydrologie, der Energie, des Tourismus und der Gesundheit sichtbar zu machen. Man kann eine Vielzahl von Parametern (zum Beispiel Temperaturen, Ernteerträge, Waldbrandgefahr) betrachten. Generell liegen Daten für den Zeitraum 1901–2010 (beobachtete Daten) und 2011–2100 (Simulationsdaten) vor.

Temperaturrekorde am Polarkreis, brennende Wälder und tauende Permafrostböden: Der Klimawandel löst in Sibirien einen Teufelskreislauf aus. Ist der noch zu stoppen?

Ein Gastbeitrag von Claudia Vallentin 1. August 2020, 13:20 Uhr in der Zeit.

Am GeoForschungsZentrum Potsdam hat sie die Nutzbarkeit von Bildern aus dem All für die Landwirtschaft erforscht. Auch das Ausmaß der Waldbrände in Sibirien berechnen internationale Forscher anhand von Satellitendaten. Die Geowissenschaftlerin Claudia Vallentin erklärt, was man darauf erkennt – und was die Feuer am Polarkreis fürs Weltklima bedeuten.

Schon wieder brennt es in Russland. Eine Fläche größer als Sachsen stand zwischenzeitlich in Flammen, schwarzer Rauch verdunkelt teils noch immer den Himmel über Sibirien, das zeigen Bilder aus dem All. In den borealen Wäldern rund um die Arktis brennt es jedes Jahr – Bäume und Gestrüpp verkohlen. Dabei wird der Kohlenstoff aus dem Pflanzenmaterial zu CO₂. Das Treibhausgas steigt in die Atmosphäre auf, wo es den Klimawandel anheizt. Seit einigen Jahren brechen die saisonalen Waldbrände Rekorde: Im Durchschnitt wird es heißer und trockener rund um die Arktis am nördlichen Polarkreis, der neben Russland auch Norwegen, Schweden, Finnland, Alaska, Kanada und Grönland durchzieht.

Und die Saison, in der es brennt, dauert mit den Jahren immer länger. Die nördlichen Breiten sind geprägt von ganzjährig gefrorenem Boden (Permafrost), der abgestorbene Pflanzenreste seit Jahrtausenden konserviert. Die rasche Erwärmung und die anhaltenden Feuer lassen den Permafrost jetzt tauen – und setzen dabei wiederum klimaschädliche Gase wie CO₂ und Methan frei.

Diesen Sommer leidet Werchojansk im Osten Sibiriens unter einer besonderen Hitzewelle. Die Menschen suchen am Fluss Jana Abkühlung – und das in einer Stadt, die bekannt ist für ihre eisigen Winter. Minus 48 Grad Celsius im Januar sind dort keine Seltenheit. Und nun ein neues Extrem: 38 Grad plus im Juni – und auch jetzt Ende Juli wird die 30-Grad-Marke weiter überschritten. Zwar sind relativ hohe Sommertemperaturen in der Region normal, aber dieser Wert ist ein Rekord für eine Stadt nördlich des Polarkreises. Und während manche sich über den heißen Sommer freuen, zeigt sich in anderen Teilen der Republik Sacha die Kehrseite der anhaltenden Trockenheit. Denn auch nachdem die Hitze etwas abgeklungen ist, brennen weiter große Gebiete von mehr als 400.000 Hektar. Nach Angaben des Forstschutzdienstes Awialesoochrana wüteten Anfang Juli die Brände sogar auf einer Fläche von 1,9 Millionen Hektar.

Stark betroffen ist vor allem der Osten des Landes, wo etliche Bezirke den Notstand ausgerufen haben. Der Großteil der brennenden Flächen ist abgelegen und schwer zugänglich, dennoch können auch in diesen wenig besiedelten Teilen Russlands die Waldbrände Wohngebiete gefährden. Vor allem der Rauch, der dabei entsteht und kilometerweit durch das Land zieht, kann die Gesundheit der Bevölkerung belasten. “Angesichts des Ausmaßes der Brände und der Menge des Rauchs, der einiges an schädlichen Stoffen und Spurengasen enthält, ist die Luftqualität für die betroffenen Menschen ernsthaft beeinträchtigt”, sagt Mark Parrington. Am Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage in Reading in England, arbeitet er beim Copernicus-Atmosphären-Überwachungsdienst und erforscht anhand von Satellitendaten die Emissionen von Waldbränden.

Schon im vergangenen Jahr gab es ausgedehnte Waldbrände in Sibirien, Schätzungen der Umweltorganisation Greenpeace gehen davon aus, dass 150.000 Quadratkilometer von Feuer betroffen waren. In Großstädten wie Tomsk oder Krasnojarsk mussten die Menschen wochenlang rauchbelastete Luft atmen. Aktuelle Satellitendaten zeigen, dass das Ausmaß der Brände 2020 sogar die ungewöhnlich hohe Aktivität des vergangenen Jahres übertrifft. Ob ein Funke von einer Zigarette, gezielte Brandstiftung oder ein Gewitterblitz die verschiedenen Feuer entfacht haben, ist nicht endgültig geklärt. Behörden gehen sowohl von natürlichen, als auch von menschlichen Ursachen aus. Fest steht: Die andauernde Trockenheit hat die Vegetation so ausgedörrt, dass ein Blitzschlag oder ein verlassenes Campingfeuer ausreicht, um sie in Brand zu setzen.

Die Feueraktivität am Polarkreis sei derzeit sehr ungewöhnlich, sagt auch Parrington. In den Jahren vor 2019 seien deutlich weniger Feuer in der sibirischen Arktis aufgetreten, sagt der Physiker. “Üblicherweise haben sich die Brände südlich des Polarkreises ereignet.”

Die Arktis erwärmt sich in besorgniserregendem Tempo. Die mittlere Temperatur steigt dort etwa doppelt so schnell an (AMAP, 2017) wie im Rest der Welt. Regionen wie Alaska und der Nordosten Russlands sind zudem geprägt von wiederholt auftretenden extremen Wetterereignissen. Sehr kalte Winter, aber auch lange Trockenphasen im Sommer mehren sich. Die Ursachen für die derzeitige lange Trockenheit sind vielfältig, eine davon ist der schwächelnde Jetstream. Das starke Windband in etwa zehn Kilometern Höhe der Atmosphäre zieht normalerweise mit hohen Geschwindigkeiten um die Erde, angefacht von den starken Temperaturunterschieden zwischen der Arktis und den Tropen. Doch weil es in der Arktis wärmer wird – in diesem Mai wich die Oberflächentemperatur in Teilen Sibiriens um zehn Grad Celsius von der Norm ab –, gerät der Jetstream ins Stocken. Das als Folge des Klimawandels abschmelzende arktische Eis begünstigt diesen Trend (Nature: Romanowsky et al., 2019).

Die Folge: extreme Kälteeinbrüche im Winter, so wie Ende Januar 2019 in Chicago, aber auch lang anhaltende Trockenphasen, wie derzeit in Sibirien. Es wird nicht nur durchschnittlich wärmer, sondern auch die Böden trocknen aus, Wälder und Steppen verdorren.

“Die Entwicklung schreitet rasch und dramatisch voran”, sagt der Feuerökologe Johann Goldammer. “Die Menschen in Sibirien spüren den Klimawandel deutlicher als bisher. Und die Feuer im hohen Norden sprechen natürlich Bände.” Das neue Klima sei ein Klima der Extreme, sagt Goldammer, der schon seit Jahrzehnten zu zirkumpolaren Bränden forscht und das Global Fire Monitoring Centre (GFMC) in Freiburg leitet. Da der Klimawandel Teile der Erde heißer und trockener werden lässt, steigt eben auch das Risiko für Brände. Wie viele schädliche Treibhausgase bei solchen großflächigen Feuern in die Atmosphäre gelangen, modelliert Parrington anhand von Satellitendaten rückblickend bis 2003. Allein im Juni dieses Jahres seien 15 Megatonnen Kohlenstoff freigesetzt worden, berichtet der Wissenschaftler. Ob dieser durch die nachwachsende Vegetation oder auch durch die Bindung in Biokohle (Nature Geosciences: Jones et al., 2019) komplett kompensiert werden kann, sei fraglich. Brennt beispielsweise eine Steppenlandschaft der Tundra mit relativ niedrigen Büschen und Gräsern, können diese schnell nachwachsen und so neuen Kohlenstoff binden. Brennen aber Wälder, brauchen diese womöglich Hunderte Jahre, um sich zu regenerieren.

Hinzu kommt, dass nicht nur die Vegetation in Flammen steht, sondern auch die Torfböden brennen, sagt Parrington. Anhand von Satellitendaten und der Farbe des Rauches, der bei diesen Feuern entsteht, kann man den Brand von Torfboden und Vegetation erkennen. Bei diesem Prozess wird zusätzlicher Kohlenstoff freigesetzt, welcher seit Zehntausenden von Jahren im Torf als aufgeschichtetes, konserviertes Pflanzenmaterial eingeschlossen war. Torfbrände sind meist Schwelbrände und können sogar den Winter überdauern. “Das ist eine irreversible Freisetzung von Kohlenstoff, der wahrscheinlich in der Atmosphäre verbleibt”, sagt Parrington. Die Torfböden sind typisch für Permafrostböden und gelten als Kohlenstoffsenken – das gilt für deutsche Moore übrigens genauso. Aufgrund der steigenden Temperaturen in der Arktis tauen sie in Sibirien auf, was durch die Brände verstärkt wird.

Feuerökologe Goldammer erklärt, dass Feuer die Oberfläche in einem Ökosystem verändert. Denn selbst wenn es bei einem ersten Feuer nur oberflächlich brennt und der Boden nicht betroffen ist, verändert sich doch die Farbe der betroffenen Fläche. Während helle Strukturen wie Eis und Schnee die Sonnenstrahlen reflektieren, wird diese Wärme von dunklen Flächen aufgenommen. “Und das kann den natürlichen Vorgang des nach und nach auftauenden Permafrostbodens erheblich beschleunigen. Wir sind da in einem Teufelskreis”, sagt Goldammer.

…

vollständiger Artikel auf Zeit.de

Der Klimawandel nimmt immer dramatischere Formen an.

Die Bochumer Politik nimmt den Klimanotstand nicht ernst. In den 14 Monaten seit er ausgerufen wurde ist nichts von Bedeutung geschehen obwohl kurzfristiges, drastisches Handeln notwendig ist.

via Ingo

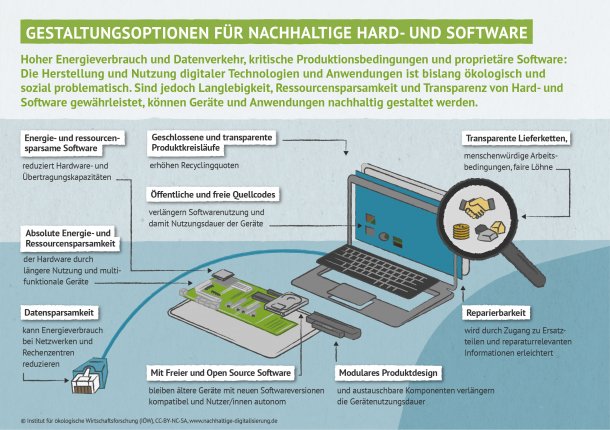

Langlebig, ressourcensparsam, offen: Das sind Forderungen an eine nachhaltige IT-Landschaft. Hinweise zu Gestaltungsoptionen und notwendigen Handlungsvorgaben.

26.07.2020 , Von heise.de

Die Herstellung und Nutzung digitaler Technologien und Dienste ist mit ökologisch und sozial problematischen Entwicklungen verbunden. Diese hängen sowohl mit der Art und Weise der Herstellung, Nutzung und Entsorgung von IKT-Geräten als auch mit der Gestaltung und Nutzung der Software und dem damit verbundenen Ausmaß des Datenverkehrs zusammen. Diese Einflussfaktoren sind vielfältig miteinander verflochten; grundlegende Ansatzpunkte für eine nachhaltige Gestaltung von Hardware und Software müssen bei den politischen Weichenstellungen berücksichtigt werden.

Der Einsatz IKT-basierter Technologien und Dienste macht derzeit etwa 4 bis 7 Prozent des weltweiten Strombedarfs aus und bis 2030 wird mit einem Anstieg auf bis zu 15 Prozent gerechnet. Entsprechend sieht es mit den CO2-Emissionen dieses Sektors aus, die sich im Jahr 2018 auf 2,5 bis 3 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen beliefen und bis 2030 sogar auf einen Anteil von bis zu 8 Prozent anwachsen können. Der Energie- und Ressourcenverbrauch sowohl für die Produktion von Endgeräten, als auch den Betrieb von Geräten, Netzen und Rechenzentren ist also erheblich.

Jährlich steigt die Anzahl an Geräten weltweit um durchschnittlich 10 Prozent, wobei insbesondere das Wachstum an vernetzten Geräten des Internet der Dinge besonders stark zunimmt. Doch nicht nur Produktion und Betrieb von Hardware, sondern auch die Gestaltung und der Betrieb von Software haben bedeutende Auswirkungen auf den Gesamtenergieverbrauch von IKT.

Der Energie- und Ressourcenverbrauch von digitalen Geräten und Anwendungen ergibt sich in einem vielschichtigen Zusammenwirken zwischen der Ausgestaltung, dem Einsatz und den Nutzungsmustern von Hard- und Software. Deshalb müssen die materielle (Energie und Ressourcen zur Produktion, Betrieb und Entsorgung von Hardware) und die immaterielle Basis (Software, Informationen, Wissen) der Digitalisierung stärker zusammengedacht werden, wenn wir eine nachhaltige Digitalisierung erreichen wollen.

Bei der nachhaltigen Erzeugung und Nutzung von Hardware spielen Aspekte wie Langlebigkeit, Reparierbarkeit und der schonende Einsatz von Ressourcen eine entscheidende Rolle. Bei der nachhaltigen Gestaltung und Anwendung von Software geht es neben der Energiesparsamkeit auch um die Langlebigkeit und Verfügbarkeit der Ressource. Offene Standards und Lizenzen können hier wichtige Grundlagen für eine nachhaltige Nutzung von Software und Hardware schaffen. Über Bits & Bäume, über die Autoren:

Bits & Bäume ist eine Bewegung, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammendenkt. Erstmals fand Bits & Bäume im November 2018 in Form einer Konferenz mit knapp 2.000 Teilnehmenden an der TU Berlin statt. Ziel war es, Umweltaktivist*innen und digitale Menschenrechtler*innen zusammenzubringen, damit diese voneinander lernen, Gemeinsamkeiten erkennen und sie zusammen umsetzen. Bei der Konferenz wurde auf fünf Bühnen, elf Räumen und mehr als 120 international besetzten Panels, Workshops oder Talks zu Themen in Schwerpunkten wie “Digitaler Kapitalismus”, “Stadt-Land-Smart” oder “Alternatives Wirtschaften” in die Zukunft geblickt. Die ausrichtenden Organisationen von Bits & Bäume haben auf der Konferenz politische Forderungen für eine nachhaltige Gestaltung von Digitalisierung veröffentlicht. Die Ergebnisse der Konferenz sind in einem Creative-Commons lizenzierten Buch dokumentiert, an dem mehr als 50 Autor*innen mitwirkten.

Nach der Konferenz wurde der Name “Bits & Bäume” von den Veranstalter*innen freigegeben, damit auch andere Akteure diesen für Veranstaltungen an der Schnittstelle zwischen kritischer Digitalisierung und Nachhaltigkeit verwenden können. Voraussetzung dafür ist, dass diese sich vor allem an Aktivist*innen, Wissenschaft und Zivilgesellschaft richten, die Forderungen von Bits & Bäume mittragen und eine nachhaltige Veranstaltungsorganisation umsetzen. So sind bereits mehrere regelmäßig stattfindende Stammtische in verschiedenen Städten entstanden und auch eine kleine Konferenz an der Universität Dresden in 2019. Es gibt eine Mailingliste und ein Online-Diskussionsforum.

Das “Forum Bits & Bäume” findet seit 2019 statt und bietet einen Ort für die Vernetzung von Politik, angewandter Wissenschaft und Zivilgesellschaft aus der Tech- und Nachhaltigkeits-Community und möchte Handlungsvorschläge erarbeiten, wie Digitalisierung zukunftsfähig gestaltet werden kann. Es wird von der Forschungsgruppe “Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation” am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und der Technischen Universität Berlin ausgerichtet und in Kooperation mit dem Einstein Center Digital Future und weiteren wechseln-den Partnern veranstaltet.

Dieser Artikel entstand im Rahmen der 3. Veranstaltung des Forum Bits & Bäume zum Thema “Langlebig, offen, reparabel und datensparsam. Gestaltungsoptionen für nachhaltige Hard- und Software”. Die Autor*innen möchten damit einen Vorschlag für die inhaltliche Zuspitzung und Strukturierung des Themas unterbreiten. Die politischen Gestaltungsansätze sind ein wesentliches Ergebnis der Diskussion auf dem Forum Bits & Bäume und können eine Grundlage für die Formulierung eines politischen Gestaltungsrahmens für nachhaltige Hard- und Software schaffen.

Autor*innen:

Johanna Pohl forscht am Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin zu ökologischen Bewertungsmethoden der Digitalisierung. Sie arbeitet in der Forschungsgruppe “Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation” zum Thema nachhaltige Digitalisierung. Mehr Informationen unter www.nachhaltige-digitalisierung.de und auf Twitter unter @SustDigi.

Friederike Rohde ist Techniksoziologin und beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von gesellschaftlichem und technologischen Wandel. Sie arbeitet zu Themen wie der Digitalisierung des Energiesystems, Smart Cities und algorithmischer Entscheidungsfindung. Seit 2018 promoviert sie am IÖW im Rahmen der Forschungsgruppe “Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation” zu technologiebezogenen Zukunftsvorstellungen vom vernetzten Wohnen und koordiniert die Gesprächsreihe Forum Bits & Bäume.

Erik Albers ist Programmmanager der Free Software Foundation Europe und engagiert sich dort seit vielen Jahren für Nutzer*innen- und Softwarefreiheit. In den letzten Jahren hat er einen Schwerpunkt auf nachhaltiger Software und arbeitet dabei mit Bundesämtern und Forschungsinstituten zusammen an der Gestaltung und Erforschung nachhaltiger Software und deren Obsoleszenz. Erik ist zu finden auf Mastodon und Twitter und betreut die Plattform //foss.events.

Anja Höfner ist Mitarbeiterin beim Konzeptwerk neue Ökonomie in Leipzig, das sich mit alternativen Wirtschaftskonzepten und der Suche nach einem guten Leben für alle befasst. Sie beschäftigt sich aus sozial-ökologischer Perspektive mit Fragen rund um den Sammelbegriff “Digitalisierung” und erarbeitet unter anderem Bildungsmaterialien zum Thema. Sie hat die Konferenz Bits & Bäume mitgestaltet und ist Mitherausgeberin des daraus entstandenen Buchs “Was Bits und Bäume verbindet”.

Ein Großteil der Umweltwirkungen von Hardware (Globale Erwärmung, Versauerung, Süßwasser-Eutrophierung oder Humantoxizität) entstehen während ihrer Produktion. Insbesondere die Herstellung der Elektronikkomponenten ist sehr umweltintensiv und findet häufig an Standorten mit hohen Kohlestromanteilen im Strommix statt. Gleichzeitig steigt die absolute Anzahl der digital vernetzten Geräte weltweit bei stets kürzeren Verwertungszyklen dieser Geräte. Aus ökologischer Perspektive ist die Weiterverwendung bestehender Hardware der Neuanschaffung eines Notebooks oder Smartphones stets vorzuziehen. Insbesondere die Bereitstellung eines neuen Gerätes zieht einen hohen Ressourcenverbrauch nach sich, teilweise benötigen neuere Modelle aufgrund gesteigerter Rechenleistung mehr Energie in der Nutzungsphase.

Eine zentrale Stellschraube für die ökologisch nachhaltige Gestaltung von Hardware ist die Verlängerung der Lebensdauer der Geräte. Dies kann Hardware-seitig beispielsweise durch modulare Gestaltung und möglichst vollständige Reparierbarkeit unterstützt werden. Ein “Recht auf Reparatur” wird seit langem gefordert und umfasst Aspekte wie reparaturfreundliches Produktdesign, den Zugang zu Ersatzteilen und den Erhalt der Garantie auch bei Reparatur. Auch die Recyclingfähigkeit muss bereits beim Design der Geräte mitgedacht werden, um zum Beispiel Metalle beim Recycling extrahieren zu können.

Die Verwendung von Open Hardware unterstützt ebenfalls die Reparierfähigkeit von Geräten, da jederzeit Baupläne einsehbar sind und einzelne Ersatzteile nachgebaut werden können. Die Verwendung von Hardware geschieht zudem immer im Zusammenspiel mit Software, beide bedingen sich gegenseitig. Ohne passende Software kann eine Hardware oft nicht länger genutzt werden und umgekehrt. Aktuelle Betriebssysteme beispielsweise werden auf aktuelle Hardware-Konfigurationen ausgerichtet. In dem Moment, in dem der Hersteller jedoch den Support für dieses Betriebssystem einstellt, kann dieses nicht länger sicher benutzt werden.

Damit steht auch die zugrunde liegende Hardware zunächst ohne sicheres Betriebssystem da. Ein danach neu veröffentlichtes Betriebssystem hingegen kann eventuell auf der alten Hardware nicht zum Laufen gebracht werden. So wird durch mangelnde Interoperabilität von Software und (älterer) Hardware im Zusammenspiel mit dem frühzeitigen Supportende von Software eigentlich noch funktionsfähige Hardware vermehrt vor Ablauf der Produktlebensdauer ersetzt. Die Langlebigkeit von Software und ihre Verfügbarkeit in der Zukunft hat damit auch direkten Einfluss auf die Verwendbarkeit heutiger Hardware in der Zukunft.

Dies betrifft auch die nachhaltige Verfügbarkeit der ‘Ressource Software’ selbst. Heutzutage können bereits viele Dokumente aus vergangenen Jahrzehnten nicht mehr geöffnet oder die zugehörige Software nicht mehr zum Laufen gebracht werden, obwohl die Hardware gleichzeitig immer leistungsfähiger wird. Dies ist meist die Folge einer künstlich erzwungenen Verkürzung der Lebensdauer unserer IKT-Systeme durch proprietäre Lizenzen und Herstellerbindung. Eine nachhaltige Lösung ist die Verwendung von Software unter freier Lizenz (Freie und Open-Source-Software, FOSS).

Freie Lizenzen gewähren jedem Menschen die uneingeschränkte und zeitlich unbegrenzte Verwendung der Software sowie den Zugang zu ihrem Quellcode. So kann keine Entität ein “Ende des Supports” für eine FOSS-lizenzierte Software erzwingen oder deren Verfügbarkeit oder Archivierung für die Zukunft unterbinden. Mit offenen Schnittstellen wird zudem Interoperabilität gewährleistet. Inner- und außerhalb des FOSS-Ökosystems ermöglicht die freie Lizenzierung eine vollständige oder modulare Einbindung spezifischer Software-Lösungen im Zusammenspiel mit anderen Systemen. Weiterhin wird die technisch und juristisch einwandfreie Archivierung und Wiederverwendung digitaler Ressourcen im Sinne der digitalen Generationengerechtigkeit gewährleistet.

Um die Langlebigkeit der digitalen Infrastruktur zu unterstützen, gilt es vonseiten der Politik sicherzustellen, dass mit öffentlichen Geldern entwickelte Software und Hardware unter einer freien und Open-Source-Lizenz veröffentlicht wird (“Public Money Public Code” beziehungsweise “Public Money Public Hardware”). Die Veröffentlichung von Source-Code unter freier Lizenz nach dem Supportende einer Software oder eines Elektrogerätes (“Upcycling von Software”) würde einen Meilenstein gegen erzwungene Software-Obsoleszenz darstellen.

Geräte und Anwendungen werden relativ immer effizienter, zum Beispiel durch LED-Bildschirmbeleuchtung, sinkende Energieintensität pro Rechenleistung und verbesserte Strommanagementsoftware. In der EU-Ökodesign-Richtlinie sind dazu gesetzliche Mindestanforderungen formuliert. Labels wie Energy Star oder Blauer Engel bewerten elektronische Geräte nach ihrer Energieeffizienzklasse und bieten somit auch Verbraucher*innen transparente Entscheidungshilfen. Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Geräte der Unterhaltungselektronik immer größer werden, Leistung und Bildschirmauflösungen steigen, was absolut betrachtet zu steigenden Energie- und Ressourcenverbräuchen führt.

Parallel kann auch die absolute Zunahme an Geräten und steigende Energieverbräuche zum Beispiel im Internet der Dinge aufgrund der immer effizienter und damit günstiger werdender Elektronikkomponenten konstatiert werden – ein klassischer Rebound-Effekt. Energie- und ressourcensparsame Hardware zeichnet sich also nicht nur durch relative Ressourcensparsamkeit aus, sondern auch durch ein absolutes Sinken von Energie- und Ressourcenverbräuchen. Es ist also geboten, Effizienzmaßnahmen durch Konsistenz- und Suffizienzstrategien zu flankieren.

Für Rechenzentren steht die Bewertung in Effizienzklassen noch ganz am Anfang. Bei der Beurteilung der Energieeffizienz von Rechenzentren sind Faktoren wie Abwärmenutzung, Art der Kühltechnik oder die Serverauslastung entscheidend. Es liegen hier erste Methoden zur Energieeffizienzberechnung von Rechenzentren vor. Die Umweltrelevanz von Software entsteht durch die Beanspruchung von Hardware- und Übertragungskapazitäten (Rechenleistung, Arbeitsspeicher, Netze) bei deren Entwicklung, Nutzung und Deinstallation.

Auch wenn eine absolute Bezifferung der Relevanz von Software auf den Gesamtenergieverbrauch von IKT noch am Anfang steht, so ergaben Untersuchungen, dass unterschiedliche Softwareprodukte, die die gleichen funktionellen Anforderungen erfüllen, sich signifikant in ihrem Stromverbrauch unterscheiden können. Im Sinne energie- und ressourcensparsamer Software gilt es also, diese so zu gestalten, dass der Strom- und Ressourcenbedarf in der Nutzungsphase minimiert wird.

Software-Designprinzipien sollten dies gleich zu Beginn des Software-Lebenszyklus berücksichtigen. Das Umweltbundesamt hat hierzu bereits erste Kriterien für die nachhaltige Gestaltung von Software vorgelegt. Kriterien wie die Nutzungsautonomie – darunter die FOSS-Lizenzierung, Offlinefähigkeit und Werbefreiheit – sind wichtige Ansatzpunkte, bei deren Nutzung Verbraucher*innen und Industrie heute bereits mit wenig Aufwand viel erreichen können.

Die Politik sollte dabei unterstützend tätig werden, indem sie Verbraucher*innen mit verpflichtenden Infolabels beim bewussten Konsum hilft und die Industrie bei der gemeinsamen Gestaltung offener Standards unterstützt.

Endgeräte, Server und Netzwerke bestehen aus einer Vielzahl von endlichen Ressourcen. Bei steigender Gesamtanzahl der Geräte erhöht sich der Bedarf an Ressourcen für deren Herstellung. Digitale Geräte bestehen neben Plastik, Glas und Keramik aus diversen Metallen, die als Konfliktrohstoffe beziehungsweise besorgniserregend eingestuft sind. Geschürft werden Tantal, Wolfram, Gold, Zinn oder Kobalt vor allem in Ländern des Globalen Südens, unter anderem im Kongo, in Süd-Afrika, Ruanda, Peru oder Chile oft unter gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen, mangelnder Schutzkleidung, massiven Arbeitsrechtsverletzungen, sowie teilweise unter dem Einsatz von Kinderarbeit. Zudem kommt es zu erheblichen Umweltbelastungen durch die Verseuchung von Flüssen, Abholzung und Luftverschmutzungen. Auch bei der Produktion von digitalen Geräten sind massive Verletzungen von Arbeits- und Menschenrechten, zum Beispiel in chinesischen Fabriken bekannt.

Wie begonnen, so endet auch der Produktlebenszyklus vieler Geräte im Globalen Süden, zum Beispiel in Agbogbloshie in Ghana auf der größten Müllhalde auf dem afrikanischen Kontinent. Auch dort leben und arbeiten Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen und gesundheitlicher Gefährdung, um wiederverwertbare Rohstoffe aus dem Elektroschrott zu gewinnen. Der Produktionsprozess ist zudem von großer Intransparenz geprägt und es ist vielfach nicht nachvollziehbar, welche Bestandteile wo und unter welchen Bedingungen hergestellt wurden oder entsorgt werden.

Auch die Herstellung und Programmierung von Software ist häufig von großer Intransparenz geprägt. Proprietäre Software-Entwicklung liefert fertig kompilierten und verschlossenen Code an Nutzer*innen. Nutzer*innen haben keine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Software das tut, was sie vorgibt zu tun. Das Wissen über die Software wird von Unternehmen geheim gehalten, damit können neue Versionen veröffentlicht und alte Versionen für ungültig erklärt werden. Daraus entstehen Abhängigkeiten, die nicht nur die Autonomie der Nutzer*innen beeinträchtigt, sondern auch Einfluss auf die Lebensdauer von Hardware haben kann, wie oben beschrieben. Durch diese Wissensmonopole könnte der Bankrott eines privatwirtschaftlichen Akteurs nicht nur einen enormen Wissensverlust bedeuten, sondern sogar zum Ausfall ganzer Infrastrukturen führen.

Für die Gewährleistung von Nachhaltigkeit in allen Dimensionen braucht es deswegen bei Hardware und Software Transparenz im gesamten Herstellungsprozess. Für Hardware bedeutet das transparente Lieferketten sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Löhne über die gesamte Lieferkette. Die Verantwortung hierfür kann nicht auf die Nutzer*innen abgewälzt werden, sondern Unternehmen sollten verpflichtet werden, Transparenz in den Lieferketten zu gewährleisten, wie es derzeit verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen in der Initiative Lieferkettengesetz fordern.

Für anfallenden Elektroschrott, zum Beispiel durch defekte Teile, braucht es ein funktionierendes Recyclingsystem, um die wertvollen Inhaltsstoffe in den digitalen Geräten weiterzuverwenden. Elektroschrott darf nicht, wie derzeit, auf unklare Weise entsorgt werden und im Zweifelsfall wieder in die Länder des globalen Südens exportiert werden.

Eine transparente Entwicklung von Software bedeutet, dass der ursprüngliche Quellcode mit allen späteren Änderungen öffentlich nachvollzogen werden kann. Eine freie Lizenzierung des Quellcodes ermöglicht die Verwendung für alle, auch für geschäftliche Zwecke. Damit wird der Monopolisierung von Wissen, sowie gleichzeitig der Monopolstellung einzelner (privatwirtschaftlicher) Akteure vorgebeugt. Freie Lizenzen ermöglichen eine Archivierung und Wiederverwendung von Wissen. Wie im Modell einer Kreislaufwirtschaft können bereits entwickelte Programme oder Versionen wiederbelebt oder weiterentwickelt werden. Transparente Produktionskreisläufe, in denen jeder einzelne Code-Beitrag nachvollziehbar ist, sorgen zudem für mündige und unabhängige Nutzer*innen.

Die Umweltwirkungen und sozialen Implikationen, die mit Produktion, Betrieb und Entsorgung von Hardware und Software verbunden sind, ergeben sich somit in einem vielschichtigen Zusammenspiel verschiedener Einflussgrößen. Die politische Gestaltung sollten diese zielgerichtet in den Blick nehmen:

“Right to Repair”: Das Recht auf Reparatur muss gesetzlich verankert werden und umfasst die verpflichtende Veröffentlichung aller für die Reparatur relevanten Informationen sowie ein diskriminierungsfreier und dauerhafter Zugang für alle (gewerblichen) Werkstätten und Endnutzer*innen zu allen für die Reparatur relevanten Mitteln und Werkzeugen. Vollständige Nutzungsrechte sowie Gewährleistung müssen erhalten bleiben – auch wenn die Reparatur durch freie zertifizierte Reparaturbetriebe erfolgt und dabei alternative Software oder Betriebssysteme zum Einsatz kommen.

“Lizenzierung von Hard- und Software”: Die Nutzungs- bzw. Eigentumsrechte für Bauanleitungen und Ersatzteile sollen nach Produktionsende für die Allgemeinheit zugänglich unter Freier Lizenz veröffentlicht werden, damit Nutzer*innen und Werkstätten Ersatzteile selber nachbauen können. Um zugehörige Software-Obsoleszenz zu vermeiden gilt es zudem, eine verpflichtende Veröffentlichung von Source Code unter Freier Lizenz nach Supportende einer Software oder eines Elektrogerätes einzuführen sowie das ungehinderte Aufspielen alternativer Software und Betriebssysteme zu ermöglichen.

“Transparente und geschlossene Produktkreisläufe”: Für Herstellung von Hardware braucht es transparente Lieferketten sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen und faire Löhne über den gesamten Herstellungsprozess. Unternehmen sollten gesetzlich verpflichtet werden, Transparenz in den Lieferketten zu gewährleisten und menschenrechtliche sowie umweltbezogene Sorgfalt walten zu lassen. Es braucht ein funktionierendes Recyclingsystem, um die wertvollen Inhaltsstoffe der digitalen Geräte weiterzuverwenden. Für eine transparente Entwicklung von Software soll die Versionsgeschichte des ursprünglichen Quellcodes mit allen Änderungen öffentlich nachvollzogen werden können. Eine freie Lizenzierung von Quellcode ermöglicht eine Verwendung für alle (auch für geschäftliche) Zwecke.

“Energie- und Ressourcensparsamkeit”: Effizienzmaßnahmen digitaler Technik müssen durch Konsistenz- und Suffizienzstrategien flankiert werden, um Rebound-Effekten vorzubeugen. Es müssen verpflichtende Vorgaben eingeführt werden, energie- und ressourcensparsame Software so zu gestalten, dass der Strom- und Ressourcenbedarf in der Nutzungsphase minimiert wird. Ansatzpunkte dafür sind bereits im Blauen Engel für Software vorgelegt worden. Modularisierung und Standardisierung von Hardware trägt zur Vermeidung von Elektroschrott und zur Ressourcensparsamkeit bei. Dies kann auf EU-Ebene durch verpflichtende Vorgaben zur Standardisierung von Elektronikzubehör (unter anderem Ladekabel) und Elektronikbestandteilen erreicht werden.

“Public Money – Public Code”: Um öffentliche und nachhaltige digitale Infrastrukturen zu fördern braucht es eine rechtliche Verpflichtung, dass mit öffentlichen Geldern entwickelte Software unter einer Freie-Software- und Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden. Von der Allgemeinheit bezahlte Anwendungen sollten allen zur Verfügung stehen. Der offene Code ermöglicht sowohl die nachhaltige Gestaltung und lange Nutzung von Software als auch der verwendeten Hardware.

“Security by transparency”: Ausschreibungs- und Beschaffungskriterien für die öffentliche Hand sollen so gestaltet werden, dass sowohl Freie und Open-Source-Software als auch Geräte bevorzugt werden, die offene Schnittstellen und modulare Designs bereitstellen. Die Verwendung offener Standards muss in allen öffentlichen Dienstleistungen verpflichtend werden und noch ausstehende Regulierungen und Standardisierungsprozesse von öffentlicher Hand unterstützt werden. Gerade auch im Bereich der kritischen Infrastruktur gilt es einen Paradigmenwechsel hin zu Freier und Open-Source-Software anzustreben.

Rainer Baake weiß, wie Deutschland klimaneutral werden kann.

Mit einer neu gegründeten Stiftung möchte er auf die Bundesregierung einwirken.

taz: Herr Baake, bis vor gut zwei Jahren haben Sie die energiepolitische Debatte in Berlin in diversen Funktionen mitgeprägt. Dann haben Sie im Wirtschaftsministerium Ihren Rücktritt als Staatssekretär eingereicht und sind von der Bildfläche verschwunden. Wo haben Sie seitdem gesteckt?

Rainer Baake: Ich bin mit meiner Frau um die Welt gereist. Wir waren 2018 im südlichen und östlichen Afrika, 2019 in Süd- und Nordamerika und dieses Jahr in Australien. Eigentlich sollte es am Schluss dann noch durch Europa gehen, aber dieser Teil ist wegen der Corona-Pandemie dann ausgefallen.

Verträgt sich eine solche Weltreise denn mit dem Ziel, den Klimawandel aufzuhalten?

Wir waren mit einem geländegängigen Fahrzeug unterwegs und haben zwei Jahre lang im Dachzelt geschlafen und fast keine Güter konsumiert. Keine Heizung, warmes Wasser aus der Solardusche und Strom aus unserer Photovoltaikanlage. Das Auto ist zwischen den Kontinenten mit dem Schiff transportiert worden. Wir selbst sind zwar geflogen, aber unterm Strich haben wir unseren CO2-Fußabdruck im Vergleich zum Leben in Deutschland nicht erhöht.

Rainer Baake

Der 64-jährige Volkswirt hat die deutsche Energiepolitik in vielen verschiedenen Funktionen mitgestaltet: Als Staatssekretär im Umwelt- und im Wirtschaftsministerium, dazwischen als Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Gründungsdirektor des Thinktanks Agora Energiewende. Seit kurzem leitet er die neu gegründete „Stiftung Klimaneutralität“.

Was war das Ziel der Reise?

Wir haben beide großes Interesse am Klimathema und am Natur- und Artenschutz. Über beide Themen haben wir viel gelernt. Meine Frau hat in ihrem Heimatland Norwegen viele Artikel veröffentlicht, ich habe einen Film für die Internationale Energieagentur produziert. Und jetzt arbeiten wir noch an einem Buch und einem Film über die Reise.

Welche neuen Erkenntnisse haben Sie mitgebracht?

Die Auswirkungen der Klimakrise sind heute schon gewaltig, die können Sie auf jedem Kontinent sehen. Im südlichen Afrika haben wir die Folgen der gewaltigen Dürre erlebt, in Nordamerika ausgetrocknete und großflächig abgebrannte Waldgebiete, in Australien die Buschbrände, die es dort zwar schon immer gegeben hat, aber nie in diesem Ausmaß.

Sind Sie jetzt optimistischer oder pessimistischer, dass die Klimakrise noch gestoppt werden kann?

Ich war immer Optimist, und ich glaube auch jetzt noch daran, dass wir unser eigenes Schicksal noch verändern können. Aber die Dringlichkeit ist mir noch sehr viel deutlicher geworden.

Hat das Leben im Ausland auch Ihren Blick auf die deutsche Klimadebatte verändert?

Die größte Überraschung war für mich die Fridays for Future-Bewegung. Ich hatte mir in all den Jahrzehnten vorher immer gewünscht, dass die junge Generation, die ja am meisten von den Folgen des Klimawandels betroffen sein wird, auf die Straße geht. Dass das jetzt passiert, ist eine großartige Veränderung. Leider war die offizielle Regierungspolitik mehr von der Angst vor der AfD beeinflusst als von den Forderungen der jungen Generation.

Sie haben Ihren Rücktritt als Staatssekretär damit begründet, dass Deutschland seine Klimaziele aufgrund des Koalitionsvertrags deutlich verfehlen wird. Jetzt wird das 2020-Ziel doch erreicht, die Erneuerbaren liefern mehr als die Hälfte des Stroms und der Kohleausstieg wurde auch beschlossen. Bedauern Sie im Nachhinein, dass Sie nicht mehr dabei waren?

Nein, ich glaube der Schritt war richtig. Dass Deutschland jetzt sein Klimaziel für 2020 möglicherweise erreicht, ist ein Einmaleffekt durch die Corona-Krise. Und für 2030 prognostizieren ja selbst die Gutachten der Regierung, dass das Ziel mit den bisher beschlossenen Maßnahmen deutlich verfehlt wird. Und das nationale Ziel wird ja noch weiter angehoben werden müssen, wenn die EU ein neues Ziel für 2030 beschließt.

In der Klimaszene geben Ihnen manche eine Mitschuld an den verfehlten Zielen. Denn Sie haben als Staatssekretär die Umstellung des Ökostroms von festen Vergütungen auf Ausschreibungen durchgesetzt. Danach ist der Wind-Ausbau eingebrochen.

Da sehe ich keinen Zusammenhang. Dass in Deutschland derzeit zu wenig Windräder gebaut werden, liegt nicht an den Ausschreibungen, sondern daran, dass es zu wenige rechtskräftig genehmigte Projekte gibt, was verschiedene Ursachen hat. Fast überall auf der Welt ist auf Ausschreibungen umgestellt worden. Der Markt kann die notwendigen Zuschüsse nun mal besser ermitteln als die Politik.

Zurückgemeldet haben Sie sich in Berlin jetzt als Direktor einer neuen „Stiftung Klimaneutralität“. Was steckt dahinter?

Es geht genau um diese Frage: Wir wollen eine Klima-Roadmap für Deutschland entwickeln, eine sektorübergreifende Strategie, wie Deutschland im europäischen Kontext klimaneutral werden kann. Dabei soll es nicht nur um Szenarien gehen, sondern auch um politische Instrumente, mit denen Klimaziele tatsächlich erreicht werden.

Woher kommt das Geld dafür?

Von Climate Imperative, einer in Gründung befindlichen Stiftung in den USA, die global tätig ist. Dahinter stehen wohlhabende Privatpersonen, die etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Von dort haben wir eine siebenstellige Zuwendung erhalten, mit der wir arbeiten können.

Braucht es in der Klimapolitik wirklich noch einen weiteren Akteur?

Es geht nicht um Konkurrenz oder Dopplung, sondern um eine Ergänzung und Kooperation mit anderen Akteuren. Unser dreiköpfiges Team bringt seine Kompetenz ein, dazu bringen wir zusätzliches Geld mit. Damit können wir Studien und Gutachten erstellen und Dialogprozesse organisieren. Denn unsere Ergebnisse sollen nicht in irgendeinem Regal vergammeln, sondern Eingang finden in die klimapolitische Debatte.

Das klingt wie ein Vorbereitungsprogramm für die nächste Bundesregierung.

Absolut. Wir wollen als Teil der Zivilgesellschaft Vorschläge unterbreiten und hoffen, dass diese dann auch von den politischen Parteien aufgegriffen werden.

Und zieht es Sie dann noch einmal zurück in die Politik, um das Ganze auch selbst umzusetzen?

Ich bewerbe mich nicht um ein politisches Amt. Mein Anliegen ist der Klimaschutz, und den habe ich in den letzten 29 Jahren in verschiedenen Rollen vorangetrieben. Ich weiß, was man von außerhalb der Regierung machen kann, aber das Regierungsgeschäft kenne ich auch. Ich finde, man sollte weder das eine noch das andere unterschätzen.

Aus der Taz

Zum Schwerpunkt-Thema Klimawandel bei der Taz, mit vielen interessanten Beiträgen.

Aus Spiegel.de :

Forscher haben Klimadaten entschlüsselt, die Millionen Jahre in winzigen Fossilien gebunkert waren. Der Rückblick offenbart, wie die Erde damals aussah – und lässt Schlüsse zu, was ihr nun bevorstehen könnte. 13.07.2020, 16.20 Uhr

Als das letzte Mal so viel CO2 in der Luft war, wuchsen Pflanzen in der Antarktis Foto: George Clerk/ Getty Images

In fünf Jahren wird der Gehalt von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre wahrscheinlich noch höher sein als in der wärmsten Periode der vergangenen 3,3 Millionen Jahre. Das berichten Forscher im Fachblatt “Scientific Reports”. Das sogenannte Pliozän vor gut 5,3 bis 2,5 Millionen Jahren gilt als Blaupause für das künftige Klima und ist deshalb für Wissenschaftler besonders interessant.

“Das Wissen über den CO2-Gehalt in der geologischen Vergangenheit ist wichtig, weil es uns zeigt, wie das Klimasystem, die Eiskappen an den Polen und der Meeresspiegel darauf reagiert haben”, sagt Studienautor Elwyn de la Vega von der University of Southampton. Gemeinsam mit seinen Kollegen analysierte er die Schalen von winzigen Fossilien, die sich vor Jahrmillionen im heutigen Karibischen Meer abgelagert hatten. Die Daten offenbaren, wie hoch der CO2-Anteil in der Atmosphäre zu dieser Zeit war.

Auch vorherige Studien hatten gezeigt, dass die Atmosphäre auf die CO2-Marke von vor gut drei Millionen Jahren zusteuert. Im Pliozän lagen die Temperaturen drei bis vier Grad höher als heute, in Europa lebten Giraffen, in der Antarktis wuchsen Pflanzen, Grönland war komplett eisfrei und der Meeresspiegel war wahrscheinlich 15 bis 20 Meter höher.

In der aktuellen Studie untersuchten die Forscher die Isotope des Elements Bor, das in den Schalen von Zooplankton gespeichert ist. Diese winzigen Organismen strömten schon im Pliozän zu Milliarden durch die See, die allermeisten waren höchstens einen halben Millimeter groß. Wenn die Tierchen abstarben, sanken sie auf den Meeresboden. Mit der Zeit bildete sich dadurch eine dicke Schicht aus versteinertem Zooplankton – ein Tresor an Klimainformationen, den die Forscher nun knacken konnten. Mehr zum Thema Klimaforscher Schellnhuber: “Wir werden viel mehr Glück brauchen, als wir Verstand haben” Von Valerie Höhne

Der Bor-Gehalt in den Schalen verrät, wie hoch der pH-Wert im Wasser zu der Zeit war. Weil der Säuregrad in den Meeren auch vom CO2-Gehalt in der Atmosphäre abhängt, lässt sich dadurch die Zusammensetzung der Luft rekonstruieren. Auch heutige Messungen zeigen, dass der pH-Wert in den Weltmeeren wegen der gestiegenen Emissionen allmählich sinkt.

Laut den Analysen schwankte der CO2-Gehalt in der Atmosphäre des Pliozäns zwischen 380 und 420 Teilchen pro eine Million Teilchen Luft (ppm). Das entspricht in etwa dem heutigen Durchschnittswert. “Weil der CO2-Gehalt um etwa 2,5 ppm pro Jahr steigt, werden wir bis zum Jahr 2025 alles übertroffen haben, was wir aus den vergangenen 3,3 Millionen Jahren kennen”, sagt Studienautor Thomas Chalk. “Das heißt, wir befinden uns bereits auf einem Level, das in der Erdgeschichte mit steigenden Temperaturen und einem höheren Messerspiegel verbunden war.”

Dass die Erde nicht schon jetzt ähnlich hohe Temperaturen und Wasserpegel erlebt wie im Pliozän, liegt laut den Forschern daran, dass es eine Weile dauert, bis das Klima auf den höheren CO2-Gehalt reagiert. Wenn die Emissionen weiter steigen, wird die Atmosphäre bald den CO2-Gehalt vom Pliozän übertreffen. Dann wäre so viel CO2 in der Luft wie noch nie seit 15 Millionen Jahren. Inzwischen beeinflusst der Mensch den gesamten Planeten so sehr, dass Forscher bereits vom Anthropozän sprechen.

Jüngst warnte die Weltwetterorganisation (WMO), dass die globalen Durchschnittstemperaturen schon bald die entscheidende 1,5 Grad-Grenze knacken werden. Ab diesem Wert rechnen Forscher mit irreversiblen Kipppunkten, die eine Kettenreaktion im Klima auslösen könnten, die die globale Erderwärmung zusätzlich verstärken und sich nur noch schwer aufhalten lassen.

Klimaforscher mahnen seit Langem, dass die weltweiten Emissionen bis zum Jahr 2050 in der Summe auf null gebracht werden müssen, wenn der globale Temperaturanstieg – wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart – möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden soll. Bleiben die Länder dagegen bei ihren bisherigen Zusagen, ist laut Klimamodellen ein Anstieg um bis zu vier Grad Celsius in den kommenden Jahrzehnten wahrscheinlich. Dann wäre die Welt, auch was die Temperaturen angeht, wieder im Pliozän angekommen. koe

Genaueres und mehr siehe der Spiegel , hier

von Jörg Staude , Klimareporter.de

Um 65 Prozent muss die Europäische Union ihre Treibhausgas-Emissionen bis 2030 verringern, um Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Die bisherigen Klimaziele reichen nicht aus, schreibt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer heute veröffentlichten Studie.

100 Prozent erneuerbar in 20 Jahren: Theoretisch zu schaffen, praktisch bisher nicht in Sicht. (Foto: Solarinitiative)

100 Prozent erneuerbar in 20 Jahren: Theoretisch zu schaffen, praktisch bisher nicht in Sicht. (Foto: Solarinitiative)

Zu dem Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, haben sich schon alle Mitgliedsstaaten außer Polen bekannt, freute sich Bundeskanzlerin Angela Merkel letzte Woche im Bundestag. Heute stellt Merkel das Programm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in Brüssel vor und der Klimaschutz soll dabei – neben der Coronakrise, der Digitalisierung und dem Brexit – zu den Schlüsselfragen gehören.

Was das Ziel “Klimaneutralität 2050” politisch wirklich bedeutet, haben heute zum Auftakt der deutschen Ratspräsidentschaft das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und die Technische Universität Berlin in einer Studie auf den Tisch gepackt.

“Bisher geht die EU-Kommission von einem CO2-Reduktionsziel von 40 Prozent aus. Doch damit wird Europa nicht bis 2050 klimaneutral, wie unsere Berechnungen zeigen”, sagt Studienautorin Claudia Kemfert. “Die Ziele müssen sehr viel ambitionierter sein.”

Für die Forscher sind dabei nicht nur die als offizielles Klimaziel vereinbarten 40 Prozent Reduktion bis 2030 zu wenig, sondern auch die von der EU-Kommission vorgeschlagenen 50 bis 55 Prozent. Damit die EU bis 2050 klimaneutral wird, müssen die CO2-Emissionen bis 2030 um 65 Prozent sinken, rechneten DIW und TU Berlin aus.

Die Eckpunkte des entsprechenden, mit dem Paris-Abkommen kompatiblen Klimaschutzszenarios haben es in sich: Bereits 2040 muss die Energiegewinnung in der EU vollständig auf erneuerbare Quellen umgestellt sein.

Ein Bau neuer Atomkraftwerke komme nicht mehr infrage. Auch Kraftwerke mit CCS-Technologie – CO2-Abscheidung, -Transport und -Speicherung – stellen sich für die Forscher als “unrentabel” dar. Bis 2040 müsse neben der Kohle auch das fossile Erdgas aus dem Energieträgermix verschwinden.

Die Studie geht dabei davon aus, dass der Primärenergiebedarf in der EU bis 2050 um mehr als 50 Prozent sinkt – von heute rund 75.000 Petajoule auf dann noch knapp über 30.000 Petajoule.

DIW-Energieökonomin Kemfert hält diese Reduzierung für machbar. Das liege vor allem daran, dass die bisher dominierenden konventionellen Energien enorm schlechte Wirkungsgrade haben – aus dem Grund sei auch der Primärenergiebedarf so hoch.

Dies ändert sich Kemfert zufolge in einem erneuerbaren System deutlich – wenn zudem der Ökoenergie-Ausbau nicht nur einfach beschleunigt, sondern auf kluge Lösungen wie E-Mobilität und Wärmepumpen statt auf Wasserstoff und Power-to-Gas gesetzt werde.

Wenn die EU ihre Efficiency-First-Strategie wirklich ernst nimmt und vor allem auch auf den Direkteinsatz von Ökostrom setzt, sei eine Halbierung des Verbrauchs realistisch, so die Energieexpertin gegenüber Klimareporter°.

Der Trend zur Elektrifizierung führt laut Studie dazu, dass sich – innerhalb des sinkenden Energieverbrauchs – die jährliche Stromnachfrage in der EU bis 2050 ungefähr verdoppelt: von heute rund 4,5 Billionen auf dann neun Billionen Kilowattstunden. An die Stelle fossiler und nuklearer Stromerzeugung treten vor allem Windkraft und Photovoltaik.

Den gesamten Investitionsbedarf für erneuerbare Energien gibt die Studie mit etwa 3.000 Milliarden Euro an. Dem stünden jedoch Einsparungen von allein knapp 2.000 Milliarden Euro gegenüber, die nicht mehr für den Import fossiler Energieträger ausgegeben werden müssten. Zur Finanzierung bauen die Forscher vor allem auf die wegen der Coronakrise geschnürten Hilfspakete.

Das 65-Prozent-Ziel hatten bisher vor allem Umweltverbände und Grüne gefordert. Entsprechende Szenarien beinhalteten auch Lebensstiländerungen.

Redaktioneller Hinweis: Claudia Kemfert gehört dem Herausgeberrat von Klimareporter° an.

Von : klimareporter.de

Bundestagswahl Klimakrise Klimawandel Kohle

Viel Kohleausstieg bringt es nicht: Das gerade verabschiedete Kohlegesetz ist schwach. Trotzdem hatten wir nie bessere Chancen auf ein schnelles Aus für die Kohlemeiler – die müssen wir jetzt gemeinsam richtig nutzen. Campact-Vorstand Christoph Bautz schreibt, wie das gehen kann.

Auf dem Gesetz steht Kohleausstieg – aber es ist viel zu wenig drin. Was die Abgeordneten von CDU/CSU und SPD letzten Freitag im Bundestag beschlossen haben, ist gleich aus mehreren Gründen völlig aus der Zeit gefallen:

Die Bedingungen, das Ende der Kohle schnell einzuläuten, sind besser denn je

Ein ziemlich wirkungsloses Kohleausstiegsgesetz – haben wir damit den Kampf um einen Ausstieg vor 2030 verloren? Mitnichten. Denn die Bedingungen, das Ende der Kohle schnell einzuläuten, sind besser denn je. Auf dem Energiemarkt ist es derzeit eng für die Kohle. Sie bekommt immer mehr Konkurrenz durch günstigen Wind- und Sonnenstrom – dank des niedrigen Gaspreises auch durch Gaskraftwerke. Gleichzeitig macht der relativ hohe CO2-Preis den Kohlestrom teurer. Im Ergebnis wurde in der ersten Jahreshälfte 36 Prozent weniger Strom aus Braun- und 46 Prozent weniger aus Steinkohle erzeugt – schlicht weil der Kohlestrom am Markt zu teuer ist.

Also regelt der Markt den Ausstieg? Nein. Darauf zu vertrauen, wäre fatal. Denn die schlechte Marktlage für Kohle ist nur eine Momentaufnahme. Gas- und CO2-Preis schwanken heftig. Läuft es schlecht, ist die Kohle demnächst wieder konkurrenzfähig.

Genau hier können wir ansetzen: Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass die Bedingungen für Kohle am Markt schlecht bleiben. Dann schaffen wir den Ausstieg deutlich vor 2030. Und das geht so:

Details und eine interessante Diskussion bei campact.de

SPIEGEL, 05.07.20

Eine Kolumne von Christian Stöcker Wer sich nicht vorstellen kann, was die Klimakrise bei uns anrichtet, sollte mal über Land fahren. Die klar erkennbare Zerstörung der Wälder ist nicht nur alarmierend: Wir alle finanzieren sie mit. 05.07.2020, 16.21 Uhr

Waldsterben im Naturpark Arnsberger Wald Jochen Tack/ imago images

Wer im Moment durch Deutschland fährt, kann die Katastrophe schon sehen, mit bloßem Auge, fast überall. Bewaldete Hänge, egal ob in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen oder Bayern, sehen aus wie die Rücken räudiger Tiere: überall hässliche braune Flecken, schüttere Stellen, große Flächen mit schon von Weitem als tot erkennbaren Bäumen. Es sind vor allem Fichten, die unter der Dürre, die Deutschland mittlerweile im dritten Jahr plagt, leiden: Wenn sie zu trocken werden, sind sie leichte Beute für Borkenkäfer.

Auch wenn es in der zurückliegenden Woche vielerorts viel geregnet hat: Es ist auch 2020 viel zu trocken in Deutschland. Und natürlich auch zu warm, wie fast jedes Jahr mittlerweile.

Jahrgang 1973, ist Kognitionspsychologe und seit Herbst 2016 Professor an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW). Dort verantwortet er den Studiengang “Digitale Kommunikation”. Vorher leitete er das Ressort Netzwelt bei SPIEGEL ONLINE.

Auch Buchen und Eichen, die gewissermaßen deutschesten aller Bäume, sind durch klimabedingten Schädlingsbefall in teils dramatischen Prozentsätzen vom Tode bedroht. Von der Waldbrandgefahr ganz zu schweigen. Seltsam, dass gerade die, die so gern über die “Heimat” schwadronieren, das Problem nach wie vor nicht sehen wollen.

Schon im Mai 2020 lag die Expertenschätzung für die Waldfläche, die dieses Jahr zugrunde gehen wird, bei 400.000 Hektar. Das ist, sorry, zweimal so viel wie die Fläche des Saarlandes. Und es entspricht einem wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe.

“Dass der Klimawandel im Gange ist, das war uns allen bekannt. Aber dass es uns jetzt in dieser Intensität so schnell überrollt hat, das haben wir, glaube ich, alle nicht geglaubt”, hat ein Forstwirt dem ZDF dieses Frühjahr gesagt.

Jetzt überlegen Sie mal kurz, was Sie lieber mögen: Wälder oder Kohlekraftwerke?

Deutsche Regierungen sind bekannt für euphemistisch benannte Gesetzesvorschläge, aber “Kohleausstiegsgesetz” dürfte, was die Schönfärberei angeht, zur Spitzengruppe gehören. Die Bundesregierung will deutsche Kohlekraftwerke noch bis 2038 weiterlaufen lassen. Der heutige Wirtschafts- und Energieminister Peter Altmaier wird dann, es sei ihm ein langes Leben gewünscht, 80 Jahre alt sein, genauso wie Finanzminister Olaf Scholz, Angela Merkel wird 84 Jahre alt sein. Sie alle werden bis dahin mit eigenen Augen zunehmend entsetzt wahrnehmen, was der Klimawandel nicht nur mit bemitleidenswerten Schwellenländern, sondern auch mit dem früher einmal in einer gemäßigten Klimazone gelegenen Deutschland anstellt. Sie werden zu spät Reue empfinden.

Das Umweltbundesamt schätzt, dass eine Tonne aus fossilen Brennstoffen erzeugtes CO2 Folgeschäden in Höhe von 180 Euro erzeugt. Die Branchen, deren Geschäftsmodell in der Erzeugung von CO2 besteht, müssen für diese Schäden aber nicht aufkommen, im Gegenteil: Sie werden subventioniert. Daran ändert auch die immer noch lächerlich niedrige CO2-Steuer nichts.

Allein in die Steinkohle hat Deutschland seit den Sechzigern Hunderte Milliarden Steuergelder gesteckt, die Braunkohle wird auf Umwegen ebenfalls mit Abermillionen pro Jahr gefördert. Dem “Kohleausstiegsgesetz” zufolge sollen RWE und Leag, die größten Braunkohlekonzerne, am Ende noch 4,35 Milliarden Euro dafür bekommen, dass sie ihre unfassbar schädlichen Kraftwerke und landschaftszerstörenden Tagebaue bis 2038 endlich stilllegen.

Deutsche Kohlekraftwerke sind, kombiniert, klimaschädlicher als alle anderen in Europa. Sieben der in absoluten Zahlen zehn größten CO2-Emittenten der Europäischen Union stehen in Deutschland. Und Deutschland ist mit weitem Abstand der Top-Treibhausgas-Emittent in der EU.

Allein die deutschen Braunkohlekraftwerke haben im Jahr 2018 noch 131 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. In den Jahren davor war es noch mehr. Multipliziert man 131 Millionen Tonnen Kohlendioxid mit der Schadensschätzung des Umweltbundesamtes von 180 Euro pro Tonne, kommt man auf eine erstaunliche Zahl:

23,6 Milliarden Euro. In dieser Größenordnung liegen die Schäden durch Braunkohlestrom in Wahrheit jährlich. Wir alle bezahlen dafür. Man nennt das Vergesellschaftung von negativen Externalitäten. Oder kürzer: Ihr macht es kaputt, verdient dabei kräftig, und wir alle bezahlen.

Noch nach dem Beginn der sogenannten Energiewende im Jahr 2011 haben deutsche Braunkohlekraftwerke nach dieser Kalkulation Hunderte Milliarden Euro CO2-Schäden verursacht, immer fleißig bezuschusst vom Steuerzahler. Jetzt sollen manche davon noch weitere 18 Jahre weiterlaufen dürfen. Und am Ende gibt es dann noch einen Milliardenbonus.

Sicher, die Schäden, die so eine Tonne CO2 verursacht, fallen vermutlich nicht nur innerhalb der Landesgrenzen an. Und andere Länder produzieren auch CO2. Aber erstens ist “sollen die anderen doch anfangen” bei einem globalen Problem wie dem Klimawandel eine kleinkindhaft unsinnige Position. Und zweitens steigen zumindest in Westeuropa nahezu alle anderen Staaten deutlich früher aus der Kohleverstromung aus als Deutschland. Anzeige

Herausgeber: Karl Blessing Verlag Seitenzahl: 300 Für 22,00 € kaufen Bei Amazon bestellen Bei Thalia bestellen Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Frankreich: 2021. Italien: 2025. Belgien: schon kohlefrei. Niederlande: Ausstieg bis 2030. Großbritannien und Österreich: 2025, vielleicht noch früher. Schweden: 2022. Norwegen: kohlefrei. Finnland, der skandinavische Top-Emittent und Nachzügler: 2029.

Renitenter als Deutschland sind in Sachen Kohleverstromung nur noch Spanien und Länder wie Polen und Tschechien, die bekanntlich in vielfacher Hinsicht eher nicht als vorbildhaft gelten können.

Deutschland müsste dringend Vorbild sein, ist es aber nicht. Genauer: Wir …..

Mehr siehe Spiegel.de